大湾区建设视角下岭南传统农业文化遗产传播路径研究

作者: 刘科学 陈金洁 王子琪 彭梅 邹岚 李锐娟

摘要 当前,粤港澳大湾区建设进入全面落实和推进的新时期,给岭南传统农业文化的传承和保护带来了巨大的机遇与挑战。系统分析并总结了大湾区建设下岭南传统农业文化传承和保护的路径。研究发现,岭南地区的文化故事源远流长,对岭南传统农业文化的传承和保护有较好的助力作用。在大湾区建设视角下,岭南传统农业文化的传播主要依托农业产品外销、农业生态基地建设、农业展览馆宣传等路径,相对其他地区而言,缺乏相关的保护条例和系统性资源数据库。因此,在原有的传播路径基础上,岭南传统农业文化的传承和保护要充分利用湾区建设和“互联网+”的契机,积极开拓新的传播路径,继承和发扬岭南传统农业文化,推进岭南地区生态文明建设。

关键词 岭南传统农业文化;传播路径;大湾区建设;文化故事

中图分类号 S-09;K 207 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2022)12-0225-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.12.057

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Study on the Transmission Path of Lingnan Traditional Agricultural Cultural Heritage from the Perspective of Greater Bay Area Construction

LIU Ke-xue1,2,CHEN Jin-jie2,WANG Zi-qi1 et al

(1.College of Resources and Urban and Rural Planning, Guangzhou Xinhua University, Guangzhou,Guangdong 510520;2.South China Urban and Rural Economic and Social Development Research Institute of Guangdong Province, Guangzhou,Guangdong 510642)

Abstract At present, the construction of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area has entered a new period of full implementation and promotion, which has brought great opportunities and challenges to the inheritance and protection of traditional agricultural culture in Lingnan. It systematically analyzes and summarizes the inheritance and protection path of Lingnan traditional agricultural culture under the construction of the Greater Bay Area. The study found that the cultural stories in Lingnan region have a long history and play a good role in the inheritance and protection of Lingnan traditional agricultural culture.Under the construction of the Greater Bay Area, the dissemination of Lingnan traditional agricultural culture mainly relies on the export of agricultural products, agricultural ecological base construction, agricultural exhibition hall publicity and other paths. Compared with other regions, the lack of relevant protection regulations and systematic resource database. Therefore, on the basis of the original communication path, the inheritance and protection of Lingnan traditional agricultural culture should make full use of the construction of the Bay Area and the “Internet”, actively explore a new communication path, inherit and carry forward Lingnan traditional agricultural culture, and promote the construction of ecological civilization in Lingnan region.

Key words Lingnan traditional agricultural culture;Propagation path;Greater Bay Area construction;Cultural story

农业是历史上最早出现的生产部门,作为农业生产实践产物的农业文化是人类历史上最先出现的文化形式[1]。中国古代历久弥新的农耕活动,创造了历史悠久的农业文化,在社会发展过程中不断传承并得以丰富。当前,粤港澳大湾区建设发展迅速,其建设已上升至国家战略层面并进入全面实施推进阶段。粤、港、澳3地也进一步健全创新型合作体制,促进互惠互利的共赢发展,共同将粤港澳大湾区(简称大湾区)建设成为更具生命力的国际化经济区、宜居宜业宜游的优质生活圈、内地与港澳深度合作交流的先导性示范区[2]。大湾区建设汇集了全球各种先进要素,给岭南传统农业文化的传播带来巨大机遇的同时也带来了空前未有的挑战。第一,城市规模扩大和人口激增迫使岭南传统农业面积萎缩;第二,物质消耗和生态系统压力的加剧及信息科技的飞速发展,进一步压缩岭南传统农业的发展空间;第三,国内外文化交流频繁,人们更热衷于追求新鲜的文化事物,对岭南传统农业文化的传承和保护意识薄弱。

农业文化是人类文化遗产的重要组成部分,它是历史时期人类农事活动发明创造、积累传承的,具有历史、科学及人文价值的物质与非物质文化的综合体系[3]。岭南传统农业文化作为我国农业文化遗产重要的组成部分,是中国悠久农耕文化的体现,具有重要的现实意义和巨大的时间价值,对我国特色社会主义道路中文化自信的施行发挥着重要作用。因此,笔者从大湾区建设视角出发,通过分析岭南文化故事和粤港澳建设对岭南传统农业文化传承和保护的助力作用,并结合当前信息科技的发展,总结了现有的岭南传统农业文化传播路径,提出系统全面的传播路径,为我国岭南地区传统农业文化的传承和保护提供参考依据和解决方案。

1 岭南传统农业文化的传承与发展

农业是人类历史上最早出现的伟大经济变革,在传统意义上,人们对农业的理解主要强调其产品功能,将农业定义为人们利用太阳能,依靠生物的生长发育来满足人们物质所需的生产部门[4],因此人们主要关注农业能够为人类的生存提供食品。然而,除了生产粮食和其他农产品外,农业还具有其他社会科学价值:一是农业能够提供开放的空间(如野生动物栖息地和优美的风景),并具有土壤保持、流域保护、维持生物多样性、防洪和地下水补给等功能;二是农业能够为农民的收入与就业,以及地方经济的多元化发展提供支撑;三是农业对传承传统的农村生活、农业生产结构、农村文化遗产乃至农耕文明有着重要意义。因此,农业文化既包括农耕的生产技术与经验,也包括与农耕生活息息相关的传统工艺技术、表演艺术、民俗风情。

岭南是指中国南方五岭之南的地区,拥有得天独厚的气候条件,使得其农业种植在全国独占鳌头,其中稻谷栽培,水果栽种,甘蔗种植以及一耕一犁的耕作方法等农业技术较为突出。同时,岭南也向北方输出农产品,传播技术,岭南人民在长期的生产斗争中积累了丰富的经验,为提高整个中国农业的生产水平作出贡献[5]。

农业是经济社会发展的基础。在现代信息科技的冲击下,岭南传统农业日渐式微,现代农业逐渐兴起。科学技术是现代农业大战的动力,而传统农耕文化则是现代农业的基础与源头[6],岭南传统农业文化的继承与发展,需要和注重现代信息技术的发展相融合,而岭南现代农业的可持续发展,不仅要在新技术方面进行开发和推广,更要注重传统农业技术的继承和发展。对标“最高最好最优”粤港澳大湾区,将农业纳入大湾区建设规划中,对农业进行立体式的功能性开发,推进岭南地区的农业与旅游、教育、文化、健康、养老等各类产业的深度交流与融合,实现一二三产业的融合与发展。因此岭南地区的传统农业与现代农业的发展应该协调统一,从传统农业中学习有价值的生产经营模式、技术和方法,改进和提高朴素的经验[7],以现代农业作为突破口,结合“互联网+”建设发展生态农业,丰富并完善农业循环经济的技术体系,为岭南传统农业文化的传播注入新的动力。

2 岭南传统农业文化的历史变迁及格局演变

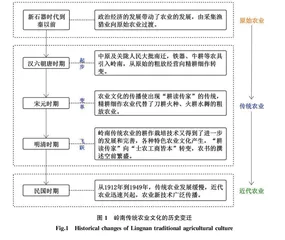

2.1 历史变迁 岭南传统农业文化的历史变迁见图1。

2.1.1 新石器时代到秦以前——原始社会农业。

新石器时代,岭南地区相对贫穷落后。商至西周,岭南与中原有了经济与文化上的往来。春秋战国时代,岭南与闽、吴、越、楚国关系密切。该时期岭南政治经济的发展带动了农业的发展,岭南人类逐渐由采集渔猎业向原始农业过渡。

2.1.2 汉六朝唐时期——传统农业起步时期。

汉六朝时期,北方战乱频繁,中原及关陇人民大批南迁,铁器、牛耕等农具引入岭南地区。到了唐代,岭南与内地来往日益密切,使水利修筑的经验和技术传到岭南,由此岭南水利灌溉有了明显的发展[8-9]。水稻种植也由原来的直播方式转变为插秧方式,种植业与养殖业均有明显的发展,岭南农业从原始的粗放经营向精耕细作转变。

2.1.3 宋元时期——传统农业变革时期 。

宋代时期,随着农业生产的发展,牛耕在岭南大部分地区,包括山区丘陵等少数民族聚居的落后地区也开始得到推行[10]。乡村中出现水利社会的雏形,并且农业文化的传播使乡村中出现“耕读传家”的传统,此时精耕细作农业代替了刀耕火种、火耕水耨的粗放农业。

2.1.4 明清时期——传统农业飞跃发展。

明清时期,岭南传统农业的耕作栽培技术又得到了进一步的发展和完善。广泛应用先进的农业工具,肥料施用、土壤耕作和栽培技术都出现了巨大变革。稻作农业、甘蔗栽培、蚕桑业在岭南农业中占据重要地位,林牧渔及其副业和加工业的迅速发展,促进了商品性农业的发达。各种特色农业文化的产生,出现“耕读传家”向“士农工商皆本”的转变,研习资生之术也成为社会风气之一,同期农书的撰述空前繁盛,农业文化发展出现新现象[11]。

2.1.5 民国时期——近代农业兴起。

1912—1949年,传统农业发展缓慢,近代农业迅速兴起。宣统年间广东地方农林试验场的建立和在民国初年该场的运作,新式农林企业的建立预示了近代农业的诞生。农业经济部门、其他农业经济部门及其学科纷纷建立,水利工程学也从外国直接引进,农业科学的其他分支与农业科学交流增多,大量农业文献涌现,推动了农业新技术的传播。

2.2 格局演变

岭南地区地域广阔,岭南人民的生活习惯也有着许多的相同之处。因此,岭南传统农业文化也形成一个整体,在历史的长河中不断演变,逐步开发。岭南地处热带亚热带湿润地区,气候湿润、雨量充沛,适宜动植物生长繁殖[12],早在新石器时期就出现了以渔猎、采集为主的原始农业,稻作农业也逐步出现。但由于受到气候环境和地理条件等因素的影响和限制,岭南史前时期的农业又呈现出地方性,并没有形成区域的农业文化系统。

传统农业在岭南延续的时间十分长久,从原始的粗放经营向精耕细作转变的过程中,岭南传统农业形成了一套完整的传统农业技术。岭南人民会制作简单的农用工具和机械,并会改造自然基础条件,挖井修渠灌溉、人工沤肥等,使得生产水平有了较大的提高。但传统农业单一的生产结构和较小的生产规模,使得岭南农业的经营管理和生产技术仍较落后[13],呈现出生产效率低、受自然灾害影响大的特点。在岭南传统农业向现代农业在转化的过程中,农用机械、现代化水利设施、无土栽培等技术的广泛应用,使传统农业落后的生产力日益转化为当代世界先进水平[14]。而这些得益于岭南得天独厚的地理位置,让岭南得到了海内外的资金与技术支持,使岭南现代化农业不断突破自我,稳步前行。