乡村振兴背景下涉农高职院校教学改革

作者: 李伟 艾勇波

摘要 培养造就一批真正懂农业、爱农村、爱农民的乡村振兴人才队伍,是涉农高职院校的重要任务。涉农高职院校将农耕文化理念和实践融入教学改革,通过文化传承、传播和创新,为“一懂两爱”乡村振兴人才的培养提供新路径。

关键词 农耕文化;乡村振兴;教学改革;涉农高职院校

中图分类号 S-01 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)12-0274-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.12.072

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Teaching Reform of Agriculture-related Higher Vocational Colleges under the Background of Rural Revitalization—Practice of Educating People Based on Farming Culture

LI Wei,AI Yong-bo

(Zhejiang Institute of Economics and Trade,Hangzhou,Zhejiang 310018)

Abstract Cultivating a group of rural revitalization talents who really understand agriculture, love rural areas and love farmers is an important task of agriculture-related higher vocational colleges. Agricultural higher vocational colleges embed the concept and practice of Farming culture was integrated into the teaching reform, and provided a new path for the cultivation of rural revitalization talents with “one understanding and two love” through cultural inheritance, dissemination and innovation.

Key words Farming culture;Rural revitalization;Teaching reform;Agriculture-related higher vocational colleges

党的十九大报告提出要坚持农业农村优先发展,实施乡村振兴战略,2018年中央一号文件更是把振兴乡村作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务。2019年9月5日,习近平总书记在给全国涉农高校书记、校长和专家代表的回信中写道:“中国现代化离不开农业农村现代化,农业农村现代化关键在科技、在人才,……,培养更多知农爱农型人才,为推进农业农村现代化、确保国家粮食安全、提高亿万农民生活水平和思想道德素质、促进山水林田湖草系统治理,为打赢脱贫攻坚战,推进乡村振兴不断作出新的更大的贡献”。2021年初,中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快推进乡村人才振兴的意见》中明确指出:乡村振兴,关键在人;坚持把乡村人力资本开发放在首要位置。培养造就一批真正“懂农业、爱农村、爱农民”(简称“一懂两爱”)的乡村振兴人才队伍,是涉农高职院校的题中之意、立身之本和兴学之源。

“一懂两爱”诠释了当前乡村振兴人才的基本要求,其中“一懂”是基础,“两爱”是深化,并由此衍生出“敬农、爱农、助农”的亲农价值观,但这种价值观很难通过传统的课程学习形成,尤其是“两爱”意识的固化将直接决定人才是否“留得住”、能否“扎下根”,这对涉农高职院校教学改革提出了新的思考。我国农耕文化源远流长,春种夏耕,秋收冬藏,优秀的农耕文化是社会主义核心价值观的有益补充,同时也是涉农高职院校进行文化育人、教学改革研究的素材来源,是高职院校形成鲜明办学特色的重要载体。因此,将农耕文化理念和实践嵌入教学改革,通过文化传承、传播和创新,为“一懂两爱”乡村振兴人才的培养提供了新路径。

1 涉农高职院校教学改革的必要性

1.1 人才培养目标与乡村振兴战略要求不匹配

乡村振兴战略是新时代做好“三农”工作的总抓手,其关键在于人才。只有人才兴才能产业旺,产业旺才能村民富,村民富才能营造生态宜居、乡风文明、治理有效的和谐家园,实现乡村振兴的总要求[1]。2021年《关于加快推进乡村人才振兴的意见》指出:要大力培养本土人才,引导城市人才下乡,推动专业人才服务乡村,吸引各类人才在乡村振兴中建功立业,健全乡村人才工作体制机制,强化人才振兴保障措施,培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍,为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力的人才支撑[2]。

涉农高职院校在乡村振兴战略中肩负着培养“一懂两爱”人才的责任和使命,并在责任和使命中规划新时代职业教育转型发展的新机遇。但是,当前高职院校“三农”人才培养中注重科学探索和严谨求学态度的培养,强调农业技术的学习,而忽视了三农情怀、乡土情怀的塑造。习近平总书记在十九大报告中指出:“中国特色社会主义文化是激励全党全国各族人民奋勇前进的强大精神力量,全党要自觉增强道路自信、理论自信、制度自信和文化自信”。涉农高职院校在践行乡村振兴人才培养战略的同时,也要注重农耕文化传承,要培养“一懂两爱”复合型亲农人才。

1.2 人才培养现状与农村三产融合发展相脱节

乡村振兴战略赋予高职教育新的历史使命,要求高职院校顺应时代需求,主动服务农村建设[3]。当前我国正处在传统农业向现代农业转型的关键时期,产业兴旺在推动农业现代化发展方面发挥着重要作用。要实现产业兴旺,迫切需要农业生产要素、资源、技术的优化重组,实现三产融合发展。我国乡村振兴背景下的产业融合,是三产并重、互相促进,以结构化的思维形成有机整体,使其具备自我进化、自我造血的能力。

目前大多数涉农高职院校人才培养聚焦单一产业,人才定位模糊、专业设置老旧、教学创新不足,其中园林(园艺)技术、畜牧兽医等老牌涉农专业都已开设10余年,现代农业产业链上岗位能力的设计缺乏,专业之间条块分割明显,难以形成涉农专业发展合力。农耕文化可以有效打破涉农专业之间的壁垒,以文化引领专业间的融合发展,为“三产”融合培养“两爱”亲农型人才,在涉农产业链岗位上不仅要“干得好”而且要“留得住”。

1.3 人才培养过程与农耕文化育人机制未融合

文化与教育存在紧密的关系,教育具有文化属性。大学的本质是研究学术、追求真理、创造知识、创新价值观和培育人才,其本质是求真育人。刘献君[4]认为:在某种意义上说,教育即文化,教育的本质是人与文化之间的双向建构。因此,人才培养过程与文化育人机制是相互渗透、相互融合的。在我国高职教育发展过程中,“技能本位”思想盛行,在此影响下很多高职院校过分重视专业技能,而忽略了文化育人的功能。

目前涉农人才培养过程强调产教融合,推行行(企)业兼职教师实践授课、案例教学、校企学徒制试点及企业人员参与教学活动等。但是,受限于经费、时间、沟通不畅等因素,校外专家在参与人才培养时参与度低、持续性较差、系统性不足,培养的技能也大多侧重岗位应用方面,而对“亲农”意识的培养明显不足。“懂农业”不仅要掌握以追求产量为核心的农业技术,而且要明晰生态文明背景下的资源节约型、环境友好型农业;“爱农民”不仅要从情怀上对农民同情及扶助,而且要增强农民的文化自信和主体地位;“爱农村”不仅是离乡游子的乡愁乡情,而且要坚持人与自然和谐共生,实现乡村良好治理和可持续发展[5]。因此,只有将涉农人才培养与农耕文化育人机制有机融合起来,才能培养出真正“一懂两爱”型人才。

2 涉农高职院校教学改革困境

2.1 教师实践教学能力不足

涉农实践教学是教师在“三农”服务的基础上,不断提升自身行业服务技能,并将涉农知识与技能融为一体,最终应用于学生综合职业能力培养的教学过程。目前涉农高职院校教师实践教学能力不足[6],主要原因有2个方面:一是内生动力欠缺。2019年高职院校实施扩招,招生人数100万人;2020—2021年继续扩招200万[7],但高职教师队伍扩充是一个渐进的过程,这也就意味着师生配比失衡将是当今高职院校必须面对的现实问题,而教师的授课任务繁重,还要搞科研、准备比赛、写材料,与“三农”实践相比,教师们更习惯课堂知识传授。二是外在激励不强。受现行教师职称评审指标体系的影响,高职院校仍以学术成果和科研能力作为职称晋升的关键指标,实践技能考核针对性不强,同时缺乏可量化、可操作的实践能力培养、管理和考核的评价指标体系,没有形成完善的常态化和制度化的实践能力提升激励制度。

2.2 新形态教材建设滞后

教材是实施教学改革的重要载体。随着产教融合和专业融合,新工艺、技术、新规范融入等持续推进,新形态一体化教材建设进入2.0时期,为此《职教20条》《教材管理办法》《“十三五”职业教育国家规划教材申报》等文件都对教材出版提出了新要求。目前我国已出版新形态教材占比不到5%,其中涉农类数量更少。高职院校涉农专业仍以传统纸质版教材为主,内容陈旧,脱离涉农企业、农民合作社等职业岗位需求,且大部分涉农类教材缺乏道德养成等方面素养目标的规划与设计,忽视了教材的育人功能。在实际教学过程中,新形态教材使用率不高,不利于培养乡村振兴需要的“一懂两爱”型人才。

2.3 多元化教学方法缺乏

教学是一个“从教到学”的转化过程,将教师的主导作用转化为学生的主观能动性[8]。作为教育三大要素之一,教学方法对教育教学的重要性不言而喻。目前大多数涉农高职院校课堂教学仍以教师讲授为主,虽也有翻转课堂、信息化手段应用等方面的设计,但教学方法未能突出涉农课程的本质特点,情景化、现场化教学有待加强。另外,教学方法主要是以当今开设的涉农类课程为载体进行设计的,教学方法围绕涉农理论的学习和涉农技术的打造,而对于乡村振兴战略所提出的“一懂两爱”亲农意识培养,很多涉农高职院校缺载体、少方法,任重而道远。

3 农耕文化育人实践

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信,是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量[9]。从黄河流域的古代黍粟文明到长江流域的稻作文明,中华文化源远流长,积淀着中华民族最深沉的精神追求,代表着中华民族独特的精神标志,为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。我国过去拥有世界上耕作水平最高的农业文明,养育了极为繁庶的农业人口,也造就了极为丰富的农耕文化。2018年中央一号文件《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》明确指出:传承发展提升农村优秀传统文化,要深入挖掘优秀农耕文化蕴含的思想观念、人文精神和道德规范。

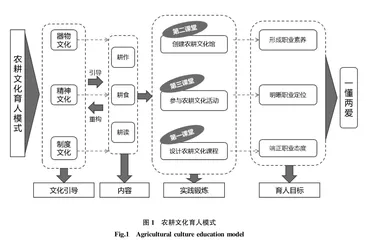

我国的农耕文化是定居文化,对资源的利用是“取之有节、用之有度、留有余地”的包容、和谐和内敛,“农之求食,首在修身;日出而作,日入而息;春耕夏耘秋收冬藏,稼穑艰难,首重勤劳;三年耕,有一年之蓄,则又重在俭”[10]。优秀的农耕文化不仅是社会主义核心价值观教育的有益补充,而且是涉农高职院校自身的文化底蕴与鲜明特色,尤其是其蕴含的勤劳俭朴的美德化育、知书达理的道德规劝、和衷共济的氛围营造等传统道德及其价值观念,不仅成为完善个人道德的基础,而且是引领和谋求学生发展与人才振兴要求高度契合的有效途径。农耕文化育人模式如图1所示。

3.1 立足第一课堂:建设农耕文化课程,端正职业态度 《习近平谈治国理政》提出:“今天,中华民族要继续前进,就必须根据时代条件,继承和弘扬我们的民族精神、我们民族的优秀文化,特别是包含其中的传统美德”。如何传承和弘扬这种优秀的文化呢?第一课堂即传统的课堂教学,应该是大多数涉农高职院校文化育人的主阵地。农耕文化课程重在提升学生对农耕文化知识的理解和对中华优秀传统文化的认同,同时发挥农耕文化的育人作用,促使涉农高职院校学生成为符合农业现代化目标的时代新农人。