基于生态源地预测的生态安全格局构建及管控思考

作者: 杨立焜 石永洪 孙道成 张又天

摘要 以唐山市为例,重点面向气候变化情况下的生物栖息地预测,结合现有保护地、预测生态源地,整合多种生态系统服务重要性,依托最小累积阻力模型计算生态空间网络,并将区域生态肌理与生态空间网络进行整合,实现对唐山市生态安全格局的构建,最后基于生态安全格局提出生态空间管控要求。结果表明,构成以生态肌理为基础的,整合生态源地和生态廊道的生态安全格局,形成区域生态网络体系,有效提升生态系统之间的连通性,促进生态物质和能量的流动。整合多种生态服务功能评价,并应用于阻力面构建和生态廊道提取,结合唐山市生态保护修复需要重点、现状河湖水体及河岸带的水生态安全、未来发展需求,构建两级生态廊道体系,以提升生态廊道的连通性。该研究解决了生态源地功能指向现状而非面向规划的问题,为其他底图国土空间规划提供决策支撑。

关键词 国土空间;生态安全格局;构建;气候变化;生态源地;空间管控;最小累积阻力

中图分类号 TU 984.11+3文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2022)14-0050-07

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.14.012

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Ecological Security Pattern Construction and Control Thinking Based on Ecological Source Site Prediction

YANG Li-kun,SHI Yong-hong,SUN Dao-cheng et al

(CAUPD Beijing Planning & Design Consultants Ltd.,Beijing 100044)

Abstract Taking Tangshan City as an example,this study focused on biological habitat prediction under climate change,combined existing protected areas and predicted ecological sources,integrated the importance of multiple ecosystem services,calculated the ecological space network based on the minimum cumulative resistance model,integrated ecological networks and regional ecological texture,and realized the construction of the ecological security pattern of Tangshan City,and finally proposed ecological space management and control requirements based on the ecological security pattern.The results showed that an ecological security pattern based on ecological texture,integrating ecological sources and ecological corridors,formed a regional ecological network system,effectively improved the connectivity between ecosystems,and promoted the flow of ecological substances and energy.Integrating various ecological service function evaluations and applying them to the construction of resistance surfaces and ecological corridor extraction,and combining the key ecological protection and restoration needs of Tangshan City,the water ecological safety of the current river and lake water bodies and riparian zones,and the future development needs,a two-level ecological corridor system was constructed to enhance the connectivity of ecological corridors.This study solves the problem that the function of ecological source land points to the status quo rather than planning-oriented,and provides decision support for other bottom map territorial spatial planning.

Key words National territorial space;Ecological security patterns;Construction;Climate change;Ecological source site;Spatial control;Minimum cumulative resistance model

在党的十八大报告中,优化国土空间开发格局首次被提升到国家战略高度,其中三大战略格局优化目标之一就是确定生态安全格局,并要求与城市生活格局、农业发展格局相均衡[1]。中共中央、国务院于2019年5月出台《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》,对生态保护与国土开发协调的空间治理导向进行了明确,国土空间治理向“生态文明”新阶段迈进[2]。生态安全格局的构建主要耦合生态系统的组织结构、功能定位、组合分布,消解对生态系统不利的因素,形成结构完整、功能完备、分布连续的生态空间布局形态[3]。因此,在国土空间规划背景下构建生态安全格局对践行生态空间保护、推进生态文明建设和保障国土空间永续发展意义重大[4-6],对于缓解生态保护与经济发展之间的突出矛盾具有重要意义[7]。生态安全格局研究是在景观生态学的基础上发展起来的,国内外已有大量学者开展生态格局的形成演变机制、构建优化、安全预测和调控管理等研究,取得了丰硕成果[8]。

自20世纪90年代以来,国内外研究人员在生态学、环境学理论下,通过对土地利用、模型计算、景观生态格局与区域生态安全的研究,对生态安全与景观生态学、计量地理学

进行了交叉融合的探讨,经历了以“生态功能界定—评价体系构建—生态机理挖掘”为主的发展历程[7],目前生态安全格局优化和构建已形成“生态源地-阻力面-生态廊道”的模式[9]。其中,生态源地识别是构建生态安全格局的重要环节[7,10],包括基于用地类型识别方法[11]和综合指标体系评价方法两类[10]。然而,基于“碳达峰、碳中和”的目标,面向气候变化的复杂性,现有研究忽视未来气候变化对生态源地影响,难以直接支撑面向未来的生态保护目标制定和空间管控,需要整合现状与未来构建综合生态安全格局,以促进生态系统服务的协同,维持生态安全。该研究以唐山为例,重点面向气候变化情况下的生物栖息地预测,结合现有保护地、预测生态源地,整合多种生态系统服务重要性,基于最小累积阻力模型识别生态廊道的走向,构建生态网络;通过上述研究,融合生态廊道和区域生态肌理,构建生态安全格局,提出生态保护的空间管控要求,为唐山市国土空间规划提供支撑。

1 资料与方法

1.1 研究区概况

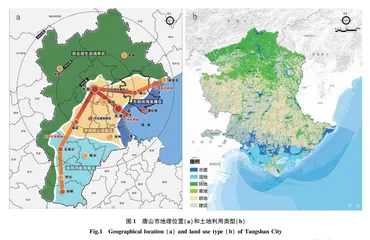

唐山市南临渤海,北依燕山,与京津毗邻,是华北通往东北的战略要地,是京津冀城市群的区域中心城市,是环渤海经济带上的重要城市。唐山市陆域总面积为13 634 km2,地势北高南低,北部多山,盆地相间,中部为山前平原,南部为滨海平原(图1)。全市资源富饶,具有山水林田湖草矿盐田等要素。

1.2 数据来源 该研究所用的数据年份为2020年,其中土地利用数据是第三次全国国土调查数据,数字高程数据(DEM)来源于地理空间数据云(http://www.gscloud.cn/),降水量数据来源于中国气象数据网(http://data.cma.cn/),蒸散量数据是由美国地质调查局提供的MODIS16A产品(https://www.usgs.gov/),土壤组分、厚度数据来自世界土壤数据库(HWSD v1.2, http://www.fao.org/soils-portal/soil-survey/),城市热岛效应源数据来自Landsat 8(通过地理空间数据云下载),归一化植被指数(NDVI)数据来自中国科学院资源环境科学与数据中心(http://www.resdc.cn/)。

1.3 研究方法 该研究的方法主要有3部分,即生态源地预测、生态廊道提取、生态安全格局构建。其中本底肌理识别是通过生态本底分析,识别生物生境分布特征;生态廊道提取包括阻力面组成与构建、廊道识别提取。

1.3.1 生态源地预测。

生态源地是生态空间中对区域生态安全有重要意义的区域,是具有提供生态系统服务、阻碍生态系统退化及具有辐射功能的特殊斑块,综合生态系统服务重要性中生物多样性保护重要性极重要区,结合自然保护地中的自然保护区,选取作为现状生态源地[8]。最大熵(MaxEnt)模型在生态源地预测研究中进行应用,该方法基于生态位理论模型,由气候、地形等多因子组成,Elith等[12]利用不同生态模型分别进行预测模拟,其中使用不同地区的200多种物种的生物栖息地分布进行了分析,结果表明MaxEnt模型更加准确,并且接近实际分布。MaxEnt模型在生态源地的原理是将生态空间与地理空间进行关联,根据物种现有栖息地分布和栖息地环境影响因子,使用最大熵理论模拟物种的生态需求,通过计算获得范围内物种栖息地分布概率,实现现状和预测生物栖息地在空间上的分布[13-14]。MaxEnt模型首先对研究区内空间进行有限数量的网格划分,并对各个网格的物种栖息概率进行赋值,公式如下[15]:

p(x) =e c1f1(x)+c2f2(x)+…+cnfn(x)z

H(1p)=-1p(x)

p(x)=1(1)

式中,c1,c2,…,cn、z为常量;f1(x),f2(x),…,fn(x)为区域内栖息地环境影响因子特征方程;H(1p)为p 分布的熵。首先根据环境影响因子特征方程在特定条件下计算物种分布概率熵值,然后使用迭代法将研究区物种分布概率不断叠加,在该情况下物种分布概率也随之不断增加,直到迭代完成或实现收敛,最后获得最大熵的分布,该分布即为最优分布[16]。

1.3.2 生态廊道提取。根据唐山市地理位置、气候条件,结合已有研究成果,主要选取水源涵养、水土保持、固碳能力、生境质量、热岛效应5类生态系统服务功能建立评价模型,对5类生态系统服务进行重要性评价,最后采用多因子平均加权求和模型[17]建立阻力面模型。

(1)水源涵养。

水源涵养根据水量平衡原理构建水量平衡方程,方程中各收入项、支出项和蓄水变量随地区不同而不同,水源的主要来源是降水,而输出的方向主要是地表径流和蒸发等。采用水量平衡方程[18]计算陆地水源涵养功能,计算公式如下: