科技创新助力新疆乡村振兴的路径探析

作者: 薛珍 陈红梅

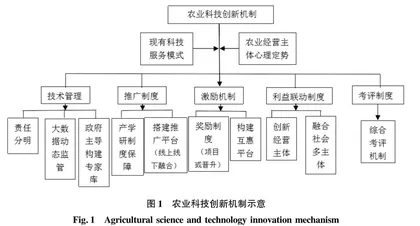

摘要 通过文献回顾和统计资料收集整理系统分析新疆乡村振兴背景下农业科技创新存在的问题,并基于农业生产特征和农户偏好,提出应借助农户刻板效益的正影响,将科技管理、科技推广、科技激励、科技考评、利益联动机制等纳入创新科技体系。通过大数据建立动态管理、本土人才+科技服务者联合推广、职称晋升+综合考评结合的利益联动激励、考评和人才引进机制等促进现代农业科技创新体系建立和完善,最终实现新疆农业高质量发展。

关键词 乡村振兴;农业;科技创新;路径;机制构建

中图分类号 F 323 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)15-0247-03

doi: 10.3969/j.issn.0517-6611.2022.15.064

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Analysis on the Path of Science and Technology Innovation Helping Rural Revitalization in Xinjiang

XUE Zhen, CHEN Hong-mei

(School of Economics and Management, Tarim University, Alar, Xinjiang 843300)

Abstract Based on the characteristics of agricultural production and farmers’ preference, this paper puts forward that scientific and technological management, science and technology promotion, science and technology incentive, science and technology evaluation, and interest linkage mechanism should be brought into the innovation and technology system with the help of the positive impact of farmers’ stereotyped benefits. The establishment and improvement of modern agricultural science and technology innovation system will be promoted through the establishment of dynamic management of big data, joint promotion of local talents and science and technology service providers, promotion of professional titles and comprehensive evaluation, evaluation and talent introduction mechanism, and finally realize the high-quality development of Xinjiang agriculture.

Key words Rural revitalization;Agriculture;Scientific and technological innovation;Path;Mechanism construction

在全国面临百年未有之大变局背景下,科技创新成为引领现代经济发展的核心动力[1]。同时,党的十九大报告提出乡村振兴战略,确立了“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的20字总要求。其中乡村的“产业兴旺”是核心。纵观世界各国乡村振兴发展历史,科技创新无疑是重要引擎,对“三农”发展具有战略意义[2-4]。实现农业农村现代化、打通城乡融合发展“最后一公里”,根本出路在科技,重点在于抓住“人”“地”“钱”关键要素[5]。随着乡村振兴战略和丝绸之路经济带建设,结合国情区情创新科技模式,采取差异化战略[6],将成为乡村振兴的助推器。新疆是农业大区,农业整体依存度高于全国平均水平,从事农业生产的农村人口占总人口的70%,近年农业发展虽取得了较大成就,但也存在产业化远低于全国平均水平和区域发展“不平衡”等问题。依靠科技创新实现农业现代化发展,对区域脱贫和乡村振兴具有重要意义[7-8]。

目前,国内在农业科技创新领域的研究多涉及农业技术管理、农业推广实践分析、农业科技创新与精准脱贫和乡村振兴的关联探究,以及农业科技创新效率测算等方面。例如李金祥[9]基于宏观视角,从农业科技扶贫是精准扶贫源动力、 瞄准器、 助推器3个方面阐述了农业科技重要性,并提出加强农业科技技术创新与运用,创新科教兴国战略等对策建议。肖志扬[10]通过分析湖南省20多个贫困县(市)的农业技术推广实践,提出示范基地带动、技术培训等技术推广模式。柳劲松等[11]在分析武陵山片区社会经济现状的前提下,阐述当地发展教育科技扶贫优势,并提出创新活动的初步构想。万颜萍等[12]认为农业科技缺乏是导致四川省贫困的重要原因,并提出新形势下创新农业科技服务体系应从管理、合作、投入、激励、评价等方面着手。胡艳丽[13]提出科技创新是新疆贫困地区农民脱贫致富的根本途径之一,提出构建农合科研、推广、教育的有机体,对科技创新进行管理的政策建议。尹君锋等[14]测算出甘肃省86个县域农业农村创新发展水平存在差异,提出多元资本投入、基础设施和经济发展、政策支撑区域资源禀赋均对创新发展产生一定影响。翁伯琦等[15]在对福建省建宁县分析的基础上,提出科技与精准扶贫联动机制,并从加大科技支撑、培育龙头企业、创新品牌、完善服务体系、拓宽融资渠道5个方面提出创新实施科技新农战略。刘冬梅等[16]在对我国科技扶贫历程进行回顾的基础上,提出构建科技扶贫的协调格局、倡导创业式扶贫、创新项目实施方式及注重考核等。于辉等[17]认为农业科技创新中心发展对推进乡村振兴、加快农业农村现代化具有重要的理论意义与现实意义。

新疆农业依存度较高,有效提高科技贡献率对促进新疆农业高质量发展具有重要意义,但至今鲜有对新疆农业科技创新路径系统研究的文献。新形势下,“十四五”时期,结合区情设计科技创新路径是科技管理的重要任务。笔者在前人研究基础上,结合新疆农业经营主体的心理定势与现有科技创新帮扶模式,全面分析农业科技创新存在的突出问题,并从农业科技管 理、科技推广、科技激励、科技考评、利益联动机制等方面构建了科技创新机制,以期为政府统筹各类资源、制定相关政策提高农业科技创新成效提供借鉴与参考。

1 农业科技创新助力新疆乡村振兴的必然要求

科技是第一生产力,中央办公厅、国务院办公厅《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》等相关文件的出台,新疆的科技创新工作取得了较大成效。例如,新疆生产建设兵团始终坚持农业现代化之路,通过大规模引进、吸收、研发和推广先进生产技术,持续开展规模化、机械化、现代化国有农场建设,依靠科技创新和组织化、规模化的优势,开创了新疆现代农业的先河。但目前也存在产业化远低于全国平均水平、产业结构方面畜牧业是“短腿”、利益主体联结不紧密、全面深化改革任务艰巨和区域“不平衡”等问题。其中,农业区域发展“不平衡”问题较为突出,南疆3地州和边境沿线师团农业发展相对滞后。2018年兵团科技系统推动各类创新要素向南疆聚集,将70%的科技专项资金用于向南发展。投入1 111万元实施“三区”科技人才支持计划,选派350名南疆科技特派员,在126个连队建设科普中国e站,通过科技支撑产业升级、科技示范、成果转化和扶贫帮困等。

从当前发展现状看,依然存在研发技术关注提升产量的多,后期加工转化的少、推广方式多样性不足、受众群体有限和科技成果转化效率不高等问题。怎样突破种养加活动分散化、产学研结合松散化、农工商联结脆弱化等现实困境,通过农业科技协同创新助力乡村振兴和产业兴旺亟待解决。

2 乡村振兴背景下农业科技创新存在的问题

新疆作为一个生产条件处于全国中等水平的农业大区,自然和资源禀赋方面具有相对优势,与此同时农业人口比重较大,农业增长主要贡献因子是投资带动,2020年新疆农业科技贡献率达到60%,总体创新水平进入全国创新型省区行列,而农业科技贡献率和农民技能水平相对较低一定程度上限制了新疆农业可持续发展。当前,随着乡村振兴的发展和丝绸之路经济带的建设,科技创新与乡村振兴的融合也面临了一定的困难与挑战。

一是基层科技人员数量短缺、能力及精力有限,需在保障基本防疫工作的前提下开展创新。二是农牧技术员晋升渠道相比农业技术员较窄,导致了畜牧业人才匮乏、易流失,部分村仅能依托10余名技术员和驻村的畜牧业人员提供帮助。三是专业技术人才短缺引发技术指导不连续性。农业生产具有季节性,关键农时的技术帮扶与指导势必会对农业的发展提供较大的帮助。本地的技术人员不足,外聘技术专家难以保障农时技术指导的覆盖度,势必会导致因错过农时引起的作物产量减产。四是贫困户对农业、畜牧业技术需求迫切,但自身学习能力有限。大多数农户存在资金与技术双向匮乏的情况,其中贫困户自身的技术水平堪忧。集体所有制单位大多数人多地少,农户和贫困户常年从事棉花、小麦、玉米等短效、低效、传统作物生产,随着产业结构的调整及富余劳动力的转移,对收入较低的农户自身技术需要逐渐加大,一定程度上存在技术推广及自身能力不足的双重困境。五是技术推广阻力大。农业科技研究成果落实转化为价值,但现实生活中转化主要存在以下问题:①南疆绝大多数地区农户对传统的种植管理技术较为依赖,推崇作物自由生长观点;②农户文化水平较低,对技术员讲授的技术理解运用能力较弱。因此,农业科技传播需有完备的“产学研”制度保障、结合受传者的心理定势制定详细的推广服务体系。产学研即拥有科技创新资源的高效与企业建立直接的联系,实现互利共赢。实际操作中科研人员缺乏对企业经营状况的知情权,《专利法》对科研人员的奖酬规定操作性不足。部分居民普遍存在“刻板效益”,即农户头脑中已形成对某种种植作物固有的种植模式,且不易改变。

3 南疆科技创新体系创新与完善

科技贫困实质是生产力低下 ,生产力低下是由于劳动者的生产技能和工具落后以及资金不足所致,其中劳动者是处于主导地位的,人的贫困及人技术水平的贫困。农业科技助力乡村振兴和精准脱贫,即强化贫困地区内生动力和“造血”功能,依靠科技在连片贫困和生态脆弱区,将传统科技扶贫作用转化为产业结构调整的核心力量,使科技惠民转化为突破发展瓶颈、实现可持续发展的关键环节,在做好试验示范点的基础上,实现科技创新在贫困地区全覆盖,解决“最后一公里”的问题。

科技创新助力乡村振兴具有长效机制,它是产业扶贫、劳动力转移脱贫、自主创业脱贫以及教育扶贫的核心,如何创新科技服务模式,打破目前科技驱动内生动力不足的局面,应考虑民族地区农户心理定势及生产习惯,提出利用刻板效益的正向效益,将科技管理、科技推广、科技激励、科技考评、利益联动机制等纳入一个帮扶体系,结合机制理论构建一个科技服务的完备机制(图1)。

3.1 管理机制

科技创新管理机制关乎科技政策的实施效果,2016年《脱贫攻坚责任制实施办法》提出在扶贫攻坚中的责任分工为省级负总责、县级党委落实且主要负责人是扶贫第一责任人、乡、村等基层单位确保政策落实到户。从4个方面进行优化:

一是政府方应责任落实明确,可通过项目的方式与高校、科研院所等单位建立长期的合作关系。二是基于大数据的背景实行动态监管。科技扶贫可依托互联网大数据时代的背景,构建农业科技扶贫管理的信息平台。通过视频、图片等形式共享科技知识与信息,建立高效、及时、全面的农业科技扶贫体系与农业科技传播综合性的信息平台。三是建立专家库,确保技术指导的时效性。建立本土特色鲜明、专业能力强的科技咨询团队,是保证技术有效传播和推广运用的有力保障。为防止因各类主客观因素等导致技术指导中断,建立人才专家库,并按照专家特长归类,在需要时可以给予及时的帮助和指导。四是加强政府在技术服务和管理中的主导。技术人员自身的能力及水平关乎产业的效益及发展,定期对技术人员进行考核,设定指标衡量技术工作的有效性并定时进行培训。在提升农技人员自身能力的同时,对当地的长期脱贫具有一定的意义。当然,考核必不可少,加强人才队伍的建设,确保人才“进来留住”,针对人才匮乏的现实情况,能否考虑给予一定的优惠政策,拓宽晋升渠道、增加福利待遇,从而达到稳固基层技术人员数量的目的。