县域空间视角下乡村人居环境质量评价及空间格局分析

作者: 张会吉 薛桂霞 张琳

摘要 基于县域空间视角,在构建乡村人居环境质量评价指标体系的基础上,运用熵值法、空间分析方法和耦合度指数对贵州省黎平县乡村人居环境质量进行评价,并探讨其空间分异格局和耦合度指数的特征。结果表明:黎平县乡村人居环境质量较低,综合得分为0.313;县域空间中各乡镇人居环境质量的空间分异格局存在明显差异性,呈现中间高、四周低的空间分异格局;乡村教育质量的空间集聚特征明显,即教育质量越好则乡村人居环境质量越高;乡村人居环境质量与居民可支配收入水平具有正协调性,居民可支配收入水平越高则人居环境质量提升越明显。

关键词 县域空间;乡村人居环境;质量评价;空间格局

中图分类号 D 422.6 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2022)16-0212-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.16.051

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Rural Human Settlement Environment Quality Assessment and Spatial Pattern Analysis Based on County Spatial Perspective:A Case from Liping County

ZHANG Hui-ji, XUE Gui-xia,ZHANG Lin

(Institute of Agricultural Economics and Development, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081)

Abstract From the perspective of county space, based on the discussion and construction of the evaluation index system of rural human settlements quality, entropy method, spatial analysis method and coupling degree index were used to evaluate the quality of rural human settlements in Liping County of Guizhou Province, and the characteristics of its spatial differentiation pattern and coupling degree index were discussed. The results showed that:The quality of rural human settlement environment in Liping County was low, and the comprehensive score was 0.313;spatial differentiation pattern of human settlement environment quality in towns and townships at the county level has obvious differences, showing a high spatial differentiation pattern in the middle and a low spatial differentiation pattern in the periphery;spatial agglomeration characteristics of education quality are obvious, the better education quality is the higher quality of rural human settlement environment. The quality of rural human settlement environment is positively coordinated with the level of residents’ economic income. The higher the level of residents’ income is the more obvious improvement of human settlement environment quality.

Key words County space;Rural human settlements;Quality evaluation;Spatial pattern

乡村人居环境是指乡村居民在日常生产生活中集自然、社会、经济和人文等环境为一体的综合性社会系统,不仅是衡量乡村居民生活质量的重要参数,也是推进乡村振兴和乡村建设的重要保障,对促进乡村社会经济发展和维护国家繁荣稳定具有重要意义。长期以来,乡村居民生活环境的改善工作一直深受我国政府高度重视[1-2],特别是针对乡村环境“脏、乱、差”、生活垃圾随意丢弃、生活污水随意排放、饮用水源水质下降、畜禽养殖污染、工业企业和城市污染向农村加速转移等突出问题,国家层面实施了一系列方针、政策和举措。2021年,《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确指出,要把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置,不断优化乡村生产生活生态空间,继续实施乡村人居环境整治五年行动计划,支持600个县整县推进乡村人居环境整治。可以说,改善乡村人居环境工作,已成为乡村振兴战略的重要内容之一。

然而,由于不同地区社会经济发展状况和资源禀赋不同,致使乡村人居环境建设质量及建设能力存在明显差异。目前,已有研究从理论和实践方面为科学开展乡村人居环境质量评价奠定了良好基础。规划学者侧重乡村人居环境的建设与设计,如赵之枫[3]关注乡村土地浪费和污染严重等问题,从人居环境的系统构成方面探讨了乡村人居环境可持续发展。地学学者侧重乡村人居环境的指标设计、评价和演变规律研究,如李雪铭等[4]围绕人居环境与地理学关系、杨兴柱等[5]构建乡村人居环境质量差异评价指标体系,祁新华等[6]以广州市为例分析了城市边缘区人居环境系统演变规律,研究了乡村人居环境与土地、经济和社会等方面的关系。而对于乡村人居环境质量评价方面的研究,多数学者较为关注城市人居环境质量及地区差异的分析[7-15],且主要聚焦于省域乡村人居环境质量[12-14]及发达地区或发达城市[15],少有对县域乡村人居环境的质量及空间格局进行讨论。此外,由于不同层面的评价指标体系差异明显,评价指标的合理性、可操作性和自然适应性也还有待进一步探讨。

笔者借鉴已有研究成果及评价方法[11-14],从县域空间视角下构建乡村人居环境质量评价指标体系。首先对贵州省黎平县乡村人居环境质量进行评价,其次分析乡村人居环境质量的空间格局特征,最后对乡村人居环境质量与乡村居民人均可支配收入的协调程度进行测算,以期为相似县域改善乡村人居环境质量提供参考。

1 研究区概况

黎平县位于贵州省东南部,全县辖25个乡镇街道,县域内有侗、苗、瑶等20多个民族杂居,其中侗族占总人口69.1%。地势呈现西北高、东南低的特点。黎平县历史文化悠久,是省级历史文化名城,有“中国侗都”“鼓楼之乡”等称号,近几年县域经济发展势头向好,实现村村通水泥路、通客运,建设村级电商点216个,乡村旅游示范点10个,并对21个传统村落实施了环境综合整治,乡村居民人均可支配收入7 963元,其生活水平和生活质量有了显著提高。

2 乡村人居环境质量评价指标体系与研究方法

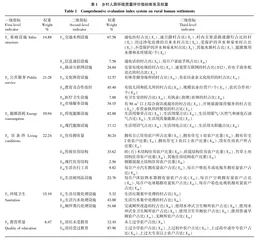

2.1 指标体系的构建 乡村人居环境质量评价是一个复杂的系统工程,往往涉及乡村居民生产、生活和生态环境的方方面面,目前尚未有统一的评价标准。为此,在已有研究的基础上[12-15],结合《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》和《农村人居环境整治三年行动方案》的要求,按照数据可获得性、客观性、科学性和可操作性等原则,选取基础设施、公共服务、能源消耗、居住条件、环境卫生和教育质量6个方面内容(表1),较为全面地反映县域乡村人居环境质量的发展情况。其中,基础设施通过交通水利、信息通讯、移动互联网等方面指标表征其发展水平;公共服务通过文化体育、教育及合作组织、医疗卫生、市场服务等方面指标表征其服务水平;能源消耗通过传统能源设施和现代能源设施等指标进行衡量;居住条件通过住房拥有量、住房结构、出行工具、生活耐用品等拥有情况反映其居住质量;环境卫生通过生活垃圾处理、生活污水处理、厕所粪污处理等方面指标反映环境卫生治理水平;教育质量则通过居民受教育程度反映其教育水平。

2.2 数据来源 该研究评价指标中的数据资料主要来源于《黎平县第三次全国农业普查资料》及《黎平统计年鉴》,空间数据单元包括黎平县25个乡镇街道,普查资料统计时间节点为2016年1月1日—12月31日。

2.3 研究方法

2.3.1 熵值法。评价指标的计算,权重确定尤为关键。该研究应用的熵值法可根据指标的变异程度计算出指标权重,具有计算结果可信度高、自适应功能度强等特点,避免了直接评分法、特尔斐法等主观赋权法人为因素的影响,并且在数据资料较为完整的条件下,该方法与其他客观赋权法相比也具有一定优势。因此,该研究选择熵值法确定指标权重(表1),具体计算步骤如下。

第一步,数据标准化处理:对指标量纲、数量级及正负取向存在差异进行处理,若评价指标j的理想值为x j*,可以从初始值中找到该理想值,定义x′ ij为x j*的接近度。对于正向指标,x′ ij=(x ij-x jmax)/(x jmax-x jmin);对于逆向指标,x′ ij=(x jmin-x ij)/(x jmax-x jmin)。并定义x ij=x′ ij/′ ij,0≤y ij≤1。

第二步,熵值计算:e j=-ky ijlny ij,令k=1/ln m,e j=(-1/ln m)y ijln y ij。

第三步,计算指标的差异系数:d j=1-e j。

第四步,计算指标的权重:w j=d i/d j。

第五步,求各指标权重:f ij=w jx′ ij。

根据上述计算方式确定各指标的权重及评价指数,最终计算各乡镇综合得分C i和全县平均得分C m,从而对其乡村人居环境质量进行分析。

2.3.2 空间自相关分析。空间自相关分析侧重反映乡村人居环境质量的空间格局特征,有全局空间自相关和局部空间自相关,其中全局空间自相关描述乡村人居环境质量属性值在整个区域的空间特征,衡量相似地区的集聚程度,局部空间自相关分析描述局部乡村人居环境质量相似地区的分布特征,并用莫兰指数(Moran’s I)呈现,即

I(d)=w ij(x i-x)(x j-x)/s2w ij

式中,I(d)指数取值范围为[-1,1],当为正时表示存在空间正相关,可能说明乡村人居环境质量在空间上存在较高(或较低)显著集聚,当为负时表示存在空间负相关,说明乡村人居环境空间差异显著,当值为0时表示不存在空间自相关。s2=(x i-x)2/n,x=x i/n,表示一区域的观测值;x j表示另一个区域的观测值;x表示观测值的平均值;w ij是空间权重矩阵,区域和区域空间相邻为1,不相邻为0。

2.3.3 协调度模型。经济收入水平与乡村人居环境质量密切相关。为此,在掌握各乡镇乡村居民收入状况的基础上,制定合理的乡村人居环境治理策略显得尤为重要。为更清晰地了解各乡镇人居环境质量与经济收入之间的相关关系,参照已有学者的研究[11],进一步构建了经济收入与人居环境质量的协调度模型,计算公式如下:

R j=n i(C i-C i)(G i-G i)n i(C i-C i)2k i(G i-G i)2

其中,R j为j县域的乡村人居环境与经济收入的协调度指数,1≤R i≤1;C i和G i分别表示第i年j县域的乡村人居环境质量综合得分和乡村居民经济收入水平。

3 乡村人居环境质量评价结果与空间格局

3.1 评价结果及空间格局总体特征 根据乡村人居环境质量评价指标体系,结合各分指标相应权重,测算出全县基础设施、公共服务、能源消耗、居住条件、环境卫生和教育质量6个一级指标的平均得分分别为0.060、0.058、0.043、0.086、0.043和0.022,综合平均得分Q为0.313(表2),同时,计算出得分高于Q的乡镇街道平均值Q 1(0.366)和低于Q的乡镇街道平均值Q 2(0.256)。根据各乡镇街道乡村人居环境的得分与Q、Q 1和Q 2的关系,将黎平县乡村人居环境质量划分为4种类型(图1)。①较高水平区域,得分高于Q 1,包括德凤街道、高屯、岩洞和肇兴等乡镇,由于其属于县城中心地带及集聚区,所以基础设施、公共服务等条件自然优越其他乡镇街道。②中等水平区域,得分高于Q且小于Q 1,包括中潮、茅贡和敖市等乡镇,其乡村人居环境质量相对较好。③较低水平区域,得分低于Q且大于Q 2,包括坝寨、双江和德顺等乡镇,其人居环境质量一般,基础设施、公共服务还有待进一步提升。④低水平区域,得分低于Q 2,包括德顺、口江和永从等乡镇,其公共服务、基础设施发展水平最低,能源消耗和环境卫生亟待改善。最高得分德凤街道(0.513)是最低得分口江乡(0.193)的2.66倍,地区之间乡村人居环境差距较大。