基于近5年直接育成品种数的小麦创新种质应用价值评价

作者: 郑建鹏 殷岩 于经川 李林志 冯烨宏 卫杰 王梦 辛庆国 孙晓辉 赵明

摘要 为更科学地评价小麦创新种质对育成品种的作用及应用前景,以鲁麦14及其骨干衍生种质为例,用近5年直接育成品种数分析了其对育成品种的贡献。1996—2020年以鲁麦14为亲本,共育成品种213个,鲁麦14直接育成品种39个,其骨干衍生种质济麦22、良星99、莱州137、淮麦18、济麦20、淮麦20、泰农18育成品种分别为60、24、18、17、15、13、10个,这些骨干衍生种质共育成品种157个,占鲁麦14所有育成品种的73.7%。近5年济麦22、良星99、济麦20、泰农18、淮麦20、淮麦18、鲁麦14、莱州137直接育成品种数分别为57、23、14、10、9、7、3和2个,鲁麦14对近代育种的作用正在被济麦22、良星99、济麦20等骨干衍生种质所代替。用近5年直接育成品种数来评价创新种质的育种价值,既能体现过去5年创新种质对育成品种的直接贡献,又能预测创新种质对未来育种的应用前景和潜在价值,对于有预见性、目的性地指导小麦育种具有重要意义。

关键词 小麦;直接育成品种数;创新种质;育种

中图分类号 S 512.1 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2022)18-0041-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.18.009

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Evaluation of the Application Value of Innovative Germplasm in Wheat by the Number of Varieties Directly Bred in Recent Five Years

ZHENG Jian-peng,YIN Yan,YU Jing-chuan et al

(Yantai Academy of Agricultural Sciences,Yantai,Shandong 265500)

Abstract To evaluate scientifically the effects and application prospect of innovative germplasm in wheat on breeding varieties,we analyzed the contribution of Lumai 14 and its backbone derived germplasm to breeding varieties by using the number of varieties directly bred in recent five years.From 1996 to 2020,a total of 213 varieties were bred from Lumai 14,and 39 varieties were directly bred from Lumai 14.Among them,60,24,18,17,15,13 and 10 varieties were bred from Jimai 22,Liangxing 99,Laizhou 137,Huaimai 18,Jimai 20,Huaimai 20 and Tainong 18,respectively.Of the 213 varieties,157 varieties were bred from these backbone derived germplasms of Lumai 14,accounting for 73.7% of all varieties bred from Lumai 14.In recent five years,there were 57,23,14,10,9,7,3 and 2 varieties directly bred from Jimai 22,Liangxing 99,Jimai 20,Tainong 18,Huaimai 20,Huaimai 18,Lumai 14 and Laizhou 137,respectively.Effects of Lumai 14 on modern breeding were replaced by backbone derived germplasms of Lumai 14,such as Jimai 22,Liangxing 99 and Jimai 20.Evaluation of the breeding value of innovative germplasms by using the number of varieties directly bred in recent five years could not only reflect the direct contribution of innovative germplasms to bred varieties in the past five years,but also predicted the application prospect and potential value of innovative germplasms to future breeding.It was of great significance to guide wheat breeding with foresight and purpose by the above evaluation method.

Key words Wheat;Number of varieties directly bred;Innovative germplasm;Breeding

小麦是中国第三大粮食作物,小麦新品种的培育与推广为保障粮食安全做出了突出贡献[1],种质资源是农业科技原始创新和品种培育的物质基础[2],育种工作的突破和品种生产力的大幅提高都是关键遗传基因的发现与创新获得的[3]。1891年法尔(Farrer)发现了小麦矮化植株,引起了育种家对矮秆小麦的重视[4]。1935年,日本的鸿巢试验农场以带有达鲁马(Daruma)矮秆基因的福尔兹—达鲁马(Fultz/Daruma)为亲本与土耳其红(Furkey.Red)杂交,育成了携带Rht1、Rht2矮秆基因的著名矮源农林10号(Norin10)[5]。美国1946年引进了农林10号矮源,由著名育种家沃格尔(O.A.Vogel)博士育成了“农林10号/布瑞沃-14”( Norin10/Brevor14)新种质[6]。墨西哥国际玉米小麦改良中心布劳格(N.E.Borlaug)博士1954年从美国引进农林10号和“Norin10-Brevor”与当地品种杂交,育成一大批矮秆、半矮秆高产品种,在大幅降低株高、提高抗倒能力的同时[7],种植密度、对肥水的耐性[8]和光合产物输送到籽粒的能力也得到显著提高[9],使世界各地的小麦产量大幅增加,在20世纪60年代拯救了10亿饥饿人口,被誉为“绿色革命”[10-11],并对小麦品种改良的方向产生深远影响,为全世界的粮食安全作出了巨大贡献[12]。

陈国跃等[13]总结了中国在小麦品种改良进程中,创造了碧蚂4号、北京8号、西农6028、五一麦、繁6、矮孟牛、小偃6号和周8425B等著名小麦种质,胜利麦/燕大1817[14]、豫麦2号[15]、临汾5064[16]也在小麦品种遗传改良中发挥了重要作用。孙妮娜等[17-18]报道了以鲁麦13、鲁麦14为亲本分别育成了77个和131个品种,对黄淮麦区的小麦育种和生产做出了重要贡献。通常评价小麦创新种质的育种价值,往往把所有衍生品种的数目简单累加,这显然不够合理,因为小麦创新种质随着衍生世代的递增,在育成品种杂交组合中的比重会逐渐减少,与育成品种的血缘关系会越来越远[19],对育成品种所起的作用和贡献率会随着时间的推移而下降,因此必须科学地评价小麦创新种质对育种的贡献。鉴于此,笔者以鲁麦14及其骨干衍生种质为例,用近5年直接育成品种数分析了其对育成品种的贡献。

1 材料与方法

1.1 试验材料 以鲁麦14及其骨干衍生种质淮麦18、淮麦20、莱州137、济麦20、济麦22、良星99、泰农18为试验材料。

1.2 创新种质评价方法 以鲁麦14及其骨干衍生种质为例,用近5年直接育成品种数来评价鲁麦14及其衍生系对育成品种的应用价值,为小麦种质创新评价方法和小麦创新种质的应用前景提供参考。

2 结果与分析

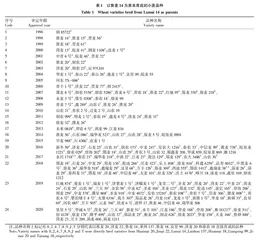

2.1 以鲁麦14为亲本育成的小麦品种 鲁麦14原代号烟1604是山东省烟台市农业科学研究院以C149为母本,F4530为父本杂交选育的高产稳产多抗广适新品种,其分蘖力强,抗寒性好,产量性状突出,1990年山东省审定,1992年山西省认定,1993年黄淮北片审定[20-21],是20世纪90年代山东省和中国推广面积最大、适应性最广、抗逆抗病性最好的品种。鲁麦14综合了洛夫林13(Lovrin13)、维尔(Virgilio)、如罗(Rulofen)、L277/4等著名抗源的血缘,对白粉病和三锈高抗-免疫,抗性强而持久[22]。根据第1种业网(www.a-seed.cn)种业查询中的审定品种信息查询、国家和各省主要农作物品种审定公告、中国知网数据,1996—2020年以鲁麦14为亲本,共育成品种213个(表1)。

2.2 鲁麦14及其骨干衍生种质近5年直接育成品种数分析

鲁麦14的重要衍生种质有淮麦18、淮麦20、莱州137、济麦20、济麦22、良星99、泰农18共7个(表2)。该研究讨论的直接育成品种是指创新种质为单交亲本之一、创新种质在复交组合中的百分比在50%以上(例如以鲁麦14育成了济麦22)、由创新种质系统选育或诱变育成的品种。在以鲁麦14育成的213个品种中,直接育成的只有39个,其余174个品种是由鲁麦14间接育成或由鲁麦14的衍生系育成。济麦22、良星99育成的品种较多,分别为60和24个;莱州137、淮麦18、济麦20、淮麦20育成的品种次之,分别为18、17、15和13个;泰农18育成的品种最少,为10个。鲁麦14通过济麦22、良星99、莱州137、淮麦18、淮麦20、济麦20、泰农18这7个骨干衍生种质共育成品种157个,占鲁麦14所有育成品种的73.7%。近5年直接育成品种数以济麦22、良星99、济麦20的较多,分别为57、23和14个;泰农18、淮麦20、淮麦18次之,分别为10、9、7个;鲁麦14和莱州137的较少,分别为3和2个。鲁麦14对育成品种的作用正在被济麦22、良星99、济麦20等骨干衍生种质所代替。近5年直接育成品种与所用种质有着直接的亲缘关系,其数目多少体现的是所用种质对现在育成品种的直接贡献,更能准确地反映创新种质对未来育种的应用前景和价值,统计方法较简便,因而更具有实际价值和意义。

3 结论与讨论

3.1 突破性小麦种质的创新要注重特殊配合力

在小麦种质改良和杂交育种中,选用特殊配合力好的亲本要值得重视,这有可能选育出突破性的新品种[23]。农林10号被引到美国华盛顿州的产量很不理想,与许多品种组配均未获得成功,但与本地的品种Brevor杂交却选育出了著名的半矮秆品种格涅斯(Gaines)。许多育种家以农林10号作为矮源也未获得成功,著名的小麦育种家布劳格(N.E.Borlaug)博士认识到小麦矮秆与籽粒饱满度差和粒质不良存在紧密连锁,在杂交后代选择中采用大群体分离法,成功选育出一系列墨西哥矮秆小麦品种。在中国也常常存在这样的现象,来自同一组合的品种,有的虽然推广面积很大,却没能成为一个好的育种种质,而其姊妹系虽无很大推广面积,却衍生出许多品种成为骨干种质。例如,著名小麦育种家赵洪章教授选育的碧蚂1号,年推广面积曾达600 hm 但其姊妹系碧蚂4号育成的品种远远超过碧蚂1号,成为最早的骨干亲本之一;燕大1885的适应性、丰产性都好于燕大1817,但用其作杂交亲本并未育出大面积推广品种,而其姊妹系燕大1817与胜利麦的杂交后代却在多个育种单位先后育成许多优良品种。

3.2 关键种质资源的挖掘与创新是育种取得突破的前提和基础

小麦种质资源是新品种选育最重要的物质基础,关键种质资源一些优异基因的发掘和利用至关重要,是新品种自主创新的源泉,突破性品种的育成往往源于一个特异性状基因的利用。6590-722是山东省烟台市农业科学研究院方正等[24]以含有农林10号亲缘的小罂粟(组合为农林10号/北陆13,即农林89)为母本,欧柔(Orefen)为父本育成的一个品系,携带Rht1、Rht2基因。其突出优点是冬性、耐旱、矮秆,株高60 cm左右,分蘖力强,成穗率高,叶型株型优良,穗大粒数多,产量潜力大;不足之处是后期病害多,早衰严重,籽粒不饱满。首轮改良采用单交、三交和复交,用尽了所有抗原与6590-722杂交,配制了96个组合,希望选出矮秆抗病高产品种,均以失败告终。随后对格涅斯( Gaines)的研究显示,其株高在85 cm左右,因此在杂种后代中应该选择半矮秆后代,鉴于6590-722需要改进的性状较多,采用渐近杂交法[25],1971年以早熟的6590-722-6为中心亲本组配了36个组合,F1均表现不良,唯以白蚰包/6590-722-6 杂交的71(17)组合表现稍好,于是扩大F2群体,点播3 000粒种子进行重点选择。经过3年的努力,终于打破了Rht1、Rht2 基因对降秆的累加效应,选出了一批株高80 cm左右、农艺性状较好的株系,为种质创新迈出了最重要、最关键的一步。为进一步改良这些株系的抗病与熟相,1974年以抗病、熟相好的洛夫林13( Lovrin13) 为母本,对71(17)6-1-1 进行改良,组合代号为74(11),经温室与夏繁加代,1978年在青海省的西宁选出了74(11)混-1-1-3和74(11)21-03-17-S-3(C149)等丰产、抗病、熟相优良的株系。方正以自己创造的74(11)混-1-1-3育成了含有Rht2矮秆基因的鲁麦13[26],另一专家以74(11)21-03-17-S-3育成了高产多抗广适良种鲁麦14,全国各地的小麦育种家又以鲁麦13和鲁麦14为亲本分别育成了鲁麦21、济南17、济麦19、鲁原502、皖麦38和淮麦18、淮麦20、晋麦61、济麦20、济麦22、良星99、烟农5158等著名品种,为中国的小麦育种和生产做出了突出贡献。这一系列品种都是在74(11)关键创新种质的基础上育成的。