基于高分遥感的耕地监测关键技术研究

作者: 刘专 潘栋 胡赛花

摘要 随着人口快速增长与耕地数量逐渐减少的矛盾日益突出,我国粮食安全面临大考,迫切需要执行最严格的耕地保护制度。从耕地减少和耕地增加2个方面开展耕地监测,阐述了耕地监测的主要流程,研究了耕地监测流程中高分遥感智能解译等关键技术,并以A县2022年第1季度耕地监测为工程实例,对智能提取结果进行了精度分析,测算了查全率和准确率2项评价指标,满足耕地监测需求。该研究拓展了人工智能在耕地监测中的创新应用,进一步提升了耕地监测监管现代化水平。

关键词 耕地监测;高分遥感;智能解译

中图分类号 S 127 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2022)18-0217-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.18.052

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Research on Key Technologies of Cultivated Land Monitoring Based on High-resolution Remote Sensing

LIU Zhuan1,2,PAN Dong1,2,HU Sai-hua1,2

(1.The Second Surveying and Mapping Institute of Hu’nan,Changsha,Hunan 410029;2.Key Laboratory of Natural Resources Monitoring and Supervision in Southern Hilly Region,Changsha,Hu’nan 410029)

Abstract With the increasingly prominent contradiction between the rapid population growth and the gradual reduction of the amount of cultivated land,China’s food security is facing a major test,and it is urgent to implement the strictest cultivated land protection system.In this research,cultivated land monitoring was carried out from two aspects of cultivated land reduction and cultivated land increase,the main process of cultivated land monitoring was expounded,and key technologies such as intelligent interpretation of high-resolution remote sensing in the cultivated land monitoring process were studied.For example,the precision analysis of the intelligent extraction results was carried out,and the two evaluation indicators of recall and accuracy were calculated to meet the needs of cultivated land monitoring.This paper expanded the innovative application of artificial intelligence in cultivated land monitoring,and further improved the modernization level of cultivated land monitoring and supervision.

Key words Cultivated land monitoring;High score remote sensing;Intelligent interpretation

近年来,人口快速增长与耕地数量逐渐减少间的矛盾日益突出,再加上地区冲突、气候变化、经济衰退、新冠肺炎疫情等影响,导致我国粮食安全面临大考[1],迫切需要执行最严格的耕地保护制度。2020年,我国相继下发《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》《国务院办公厅关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》,要求坚决守住耕地红线。传统的耕地监测主要采用人工目视解译等方法,该方法工作强度大、效率低、易出错,已经难以适应当前耕地常态化监测监管形势需求[2]。大数据、人工智能、5G、区块链、知识图谱、空间信息等高新技术的迅猛发展和交叉融合,为耕地保护监测监管提供了必要的技术支撑和保障条件。研究耕地遥感监测关键技术对于提升自然资源管理现代化水平、全面压实耕地保护责任、保障社会安定和国家安全具有非常深远的意义。鉴于此,笔者从耕地减少和耕地增加2个方面开展耕地监测,阐述了耕地监测的主要流程,研究了耕地监测流程中高分遥感智能解译等关键技术,并以A县2022年第1季度耕地监测为工程实例,对智能提取结果进行了精度分析,测算了查全率和准确率2项评价指标,满足耕地监测需求,旨在拓展人工智能在耕地监测中的创新应用,进一步提升了耕地监测监管现代化水平。

1 总体设计

1.1 监测内容

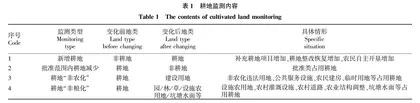

耕地监测内容主要分为新增耕地、批准范围内耕地减少、耕地“非农化”和耕地“非粮化”4个方面。其中,新增耕地主要包括补充耕地项目增加、耕地整改恢复增加和农民自主开垦增加;批准范围内耕地减少是指在用地审批红线范围内耕地减少的情况;耕地“非农化”主要包括非农化违法用地、公共服务设施、农民建房、临时用地等占用耕地的行为;耕地“非粮化”主要包括设施农用地、农村灌溉设施、农村道路、农业结构调整、坑塘水面等占用耕地的行为,如表1所示。

1.2 监测指标设定

1.2.1 监测更新机制。建立“月发现、季小结、年总结”监测更新机制。“月发现”是指每月根据当月采集的卫星影像,对比上年末1 m分辨率卫星影像,提取新增耕地、耕地非粮化和非农化图斑;“季小结”是指每季度根据当季采集的卫星影像,对比上年第4季度1 m分辨率卫星影像,提取新增耕地、耕地非粮化和非农化图斑。“年总结”是指年末根据年度卫星影像,对比上年第4季度1 m分辨率卫星影像,提取新增耕地、耕地“非农化”和耕地“非粮化”图斑。

1.2.2 最小上图面积。新增耕地图斑最小上图面积为400 m 耕地“非粮化”(除设施农用地)图斑最小上图面积为400㎡,耕地“非农化”和设施农用地图斑最小上图面积为200 m2。

1.3 监测流程 耕地监测流程大致可分为以下4个阶段:

1.3.1 资料收集与处理阶段。收集年度国土变更调查数据、地理国情监测数据、用地审批数据、增减挂钩数据、补充耕地项目数据、永久基本农田划定数据、高分遥感影像数据等。对收集的数据进行统一坐标转换、影像预处理等。

1.3.2 遥感解译阶段。首先建立样本库,立足大量样本训练,利用深度学习算法智能提取耕地变化图斑,然后利用人机交互解译,补充提取自动解译漏提图斑。

1.3.3 外业调查核实阶段。对提取的耕地变化图斑全部开展外业调查核实,查明各图斑的变化类型、变化范围等实地情况,去除内业提取发现的伪变化图斑。

1.3.4 数据库建设与清单形成阶段。根据外业调查核实结果,建立耕地变化监测成果数据库,并生成耕地变化清单。

2 关键技术

2.1 基于遥感影像变化图斑智能提取技术

2.1.1 变化样本库建设。

(1)基本要求。

综合利用国土调查等带有标签的地表覆盖分类数据及相关公开的带有类别标记的遥感影像数据库,考虑样本的纯度、数量、分布等因素,样本采集要求尽可能选择采集地区的所有地类[3];每一种地类分布情况和表现形式要有典型代表性,记录样本的地类名称、成像时间、地理坐标等属性信息须完整,建立新增耕地、耕地非粮化和非农化等耕地变化样本数据库。

(2)样本规格。像素值为1 024×1 024的3组图片,其中x文件夹包含2张jpg和y文件夹内1张png。jpg代表前后时影像,png代表标记二值图(图1)。其中,二值图由白色区域(像数值为255)代表标记的变化区域,反之黑色区域(像数值为0)代表未发生变化区域。如果将这一组样本输入训练模型,人工智能会将白色区域标记为正样本,黑色区域标记为负样本。所以1组样本可以包含正样本、负样本,也可以只包含负样本(如云雾的负样本二值图可为全黑)。

2.1.2 构建深度学习模型。

深度学习采用卷积神经网络模型,模型为特征提取层、金字塔池化层、特征融合输出层和全连接层4个部分[4],框架如图2、3所示。基于样本构建并优化遥感影像深度学习模型,整体工作分为2个阶段,即训练和处理。

训练阶段主要是基于大数据(即训练数据和标注真值)和设计好的神经网络,不断地调节参数,如网络的层数等,深度学习算法由数据驱动,模型结构中的参数对深度学习的结果有明显影响。参数调整目的是为每个参数寻找最优值,以改善模型正确率[5]。同时,根据验证结果对模型进行修正,迭代训练样本、调整模型参数,最终得到最优网络模型和参数。

处理阶段基于学习阶段得到的网络模型和参数,针对业务数据进行全自动的处理,得到处理结果。

2.1.3 模型训练与优化。

神经网络输入为训练数据,输出为当前网络状态下的预测结果,使用已有的真值进行监督,利用当前神经网络的预测输出与真值计算损失函数,然后使用梯度反向传播算法将损失值在神经网络中进行反向传递,计算神经网络中每个参数的更新梯度值,从而对整个神经网络优化[6-8]。在实际网络训练中,采用随机梯度下降法(SGD)等优化算法,使得神经网络能够收敛到一个好的状态。随机梯度下降法(SGD)在每次迭代的过程中会选取一部分样本(例如50个,称为1个mini-batch)[9],使用这部分样本通过梯度反向传播算法对神经网络中的每个参数进行1次优化更新;然后在下1次迭代时重新选择一部分样本,在上1次优化的基础上对神经网络的参数进行进一步优化更新;整个优化过程如此迭代进行。

2.1.4 模型验证。

利用已知真值信息,验证不同地形、不同地表覆盖等条件下相关深度学习算法模型的可用性与普适性,若能够较好地检测出结果,则提交模型接口,开展线上试运行;若漏检较多,则有针对性地补充未检测出的样本信息,微调网络结构,迭代优化模型,直至效果满意为止。

2.2 典型地物要素智能识别提取技术

2.2.1 典型地物样本库建设。

(1)基本要求。地物分类样本通过地理国情监测成果获得。找到当前时期的国情监测成果的矢量和对应的影像,以县为单位,将分幅影像拼接为完整的县,必须要求以县为单位的矢量不可出现影像无覆盖区域,矢量地类与影像出现严重不套和的情况(图4)。

(2)样本规格。像素值为1 024×1 024的2组图片,其中包含1张jpg影像和标记图png以下为1组示例样本。一张标记图必须将影像上所有的地类标记,一组典型地类样本组包含多个地类的标记,当前像素点不同的值代表了不同的地类,其中白色代表水域,黑色代表种植植被,不用的灰度值分别代表建筑区、道路、林草覆盖等。

2.2.2 Deep Lab网络模型构建。

结合典型地物识别样本库,实现全自动、快速、高精度分类,并使算法的分类能力在不断的应用过程中智能迭代提升,实现典型地物信息提取识别[10-11]。Deep Lab 系列语义分割模型是针对图像进行像素级分类任务而设计的[12]。像素级分类任务在计算机视觉中属于底层任务,因此特征图的尺寸和空间不变性对任务性能的影响更大。