农村人才需求转变背景下地方本科院校种子学课程教学改革与创新

作者: 李剑美 陈云飞 庄立 李明强

摘要 为适应农村人才需求的转变,种子学课程从提升教师素质、构建课程知识体系、“2+1”课堂教学设计3个方面对创新和应用型人才培养模式进行探索。重点建设“+1”的课程设计,将德育教育、创业创新训练和职业角色训练以课程思政、拓展作业训练、阅读研讨、合作学习、小组讨论的形式融入教学体系中,旨在探讨农村人才需求转变背景下种子学课程教学改革与创新的方法和途径,为地方本科院校农学专业培养具有一定创新能力的应用型人才提供理论依据和实践案例。

关键词 种子学;课程改革;创业创新人才;农村人才

中图分类号 S-01 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)18-0270-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.18.067

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Teaching Reform and Innovation of Seed Science Course in Local Undergraduate Colleges under the Background of Changing the Demands for Rural Talents

LI Jian-mei1, CHEN Yun-fei1, ZHUANG Li2 et al

(1.Pu’er College, Pu’er,Yunnan 665000; 2.Simao No. 4 Middle School, Pu’er,Yunnan 665000)

Abstract In order to adapt to the demand changes of talents in rural areas, the cultivation mode of innovative and applied talents were explored from the aspects of the improvement of teachers’ quality, the construction of curriculum knowledge system, the design of “2 + 1” classroom teaching. The construction of “+ 1” curriculum design was focused, moral education, entrepreneurship and innovation training, professional role training were integrated into the teaching system in the forms of curriculum ideological and political education, extending homework training, reading seminars, cooperative learning, group discussions, so as to explore the methods and ways of the seed science teaching reform and innovation under the background of the demand changes of rural talents, provide theoretical basis and practical cases for the cultivation of applied talents with certain innovative ability in agronomy specialty of local undergraduate colleges.

Key words Seed science;Curriculum reform;Entrepreneurial and innovative talents;Rural talents

人才培养是高校教育的根本任务。培养具有创新创业能力和实验实践能力的高素质人才,是各高校肩负的责任,也是实施“大众创业、万众创新”国家战略的关键环节[1]。2020年中央农村工作会议中指出:要坚持农业科技自立自强,加快推进农业关键核心技术攻关。要建设一支政治过硬、本领过硬、作风过硬的乡村振兴干部队伍,要吸引各类人才在乡村振兴中建功立业。高等农业院校作为培养新型农业人才的主力院校,要以立德树人为根本,以强农兴农为己任。现代化农业的建设发展离不开高校对农学类大学生专业素质的培养。农学类大学生只有掌握了先进的农业知识,才能推动乡村振兴和农业生产进步[2]。农村人才需求也将从数量性需求转向质量性需求,从传统的技能型人才转向综合性、创新性的高层次农村基层管理人才[3-4]。

普洱市是一个地处边疆、多民族农业大市。相关脱贫数据显示,以前普洱市10个县(区)中有9个贫困县,贫困程度深、范围广[5],其根本原因就是教育落后,缺乏高层次、高质量的人才。地方高校可为当地经济发展提供具有创新创业能力的实干人才。种子学课程属于农学专业的主干课程,在人才培养方案的能力要求中明确:学生应具备开展种子生产与检验的基本技能;具有运用所学专业知识与技能从事本专业领域生产管理、科学研究、技术推广等工作的能力。基本技能、生产管理、技术推广属于应用能力的范畴,而科学研究则属于创新能力的范畴。

为了增加学生自主学习和实验实践的时间,现行的人才培养方案中课堂教学时数被压缩。面对学时数减少但知识点不能减少的情况,在农村对综合性、创新性人才需求的背景下,本着地方性、应用型办学定位,按照普洱学院“2+1”课程改革方案,种子学课程教学团队从提升教师素质、构建课程知识体系、“2+1”课堂教学设计3个方面对创新和应用型人才培养模式进行探索。

1 课程思政建设

高校教师必须始终处于学习的状态,站在时代发展前沿,不断储备知识。认真学习中国共产党的政治理论,了解党和国家的方针政策,才能把握好工作发展方向,学好政治理论课程思政。要充分了解农业相关的政策,重点解读和分析与种子、种业相关的政策,结合地方实际需要,积极申报种子、种业相关的项目,在项目实施过程中不断学习、不断探索,丰富专业知识,提高创新能力,培养科学精神,利用课程思政传递实事求是、求真务实、开拓创新的科研精神。要根植普洱,服务地方经济,充分调研地方需求,了解地方种子种业发展瓶颈、亟待攻关的关键核心技术、农民急需普及的专业技术,不断巩固知识综合应用能力,提高服务社会的水平,凝炼“扎实专业、服务社会”相关德育素材[6-7]。

种子学课程思政的设计以政治理论为指引,以传递科学精神、服务社会为主线,共设计8个课程思政:在绪论中,引入“种子库——国之重器”,普及种子库的相关知识,了解种子的潜力,增强学生的使命感,提高学生的学习兴趣,从《中华人民共和国种子法》制定背景引入“春种一粒粟,秋收万颗子”,普及种子法的基本知识;在种子化学成分的章节中,从种子的分类应用引入“响应习近平总书记的号召——厉行节约,反对浪费”的课程思政;以脂肪型种子的脂肪酸败为切入点,引入“食品安全大于天——地沟油的危害”的课程思政;从学生的作业完成质量评价,引入“做有担当的职业人——扎实的专业知识是服务社会的前提”的课程思政;在种子萌发章节中,引入“种子虽小,力量很大——正能量的效应”的课程思政;在种子生产原理与技术章节中,以品种更新为切入点,引入“三年不选种,增产要落空——中国的农业文明”课程思政,介绍我国优秀的农耕文明,增强学农学生的文化和职业自信;在种子生产原理与技术章节中,以种子基地建设为切入点,引入“有水才有谷,无水守着哭——保护水资源,人人有责”的课程思政。

2 种子学课程知识体系的构建

2.1 优选种子学教材

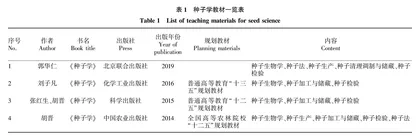

目前种子学教材的主要版本见表1。最新出版的是郭华仁的《种子学》,出版时间为2019年;2016年刘子凡出版的《种子学》为“十三五”规划教材,无种子生产章节。普洱学院《农学专业人才培养方案》中明确应具有种子生产与检验的能力。经综合比较,选用了2014年胡晋主编的《种子学》教材,该教材为国家级规划教材,主要章节有绪论、种子生物学、种子加工与储藏、种子生产、种子检验,能够满足人才培养方案的需求。在教学参考资料的选择上,主要选择《种子生产学》《种子生物学》《种子检验》《种子储藏与加工》和《种子认证OECD方案与实施》等以某一知识模块为主的书籍。

2.2 种子学课程教学大纲的制订

种子学是大多数高等农业院校农学类专业的核心课程之一,是研究植物种子的特征特性、生命活动规律及生产应用和实践的科学[8]。该课程内容包括基础理论部分(种子生物学)和技术应用(种子检验、种子生产原理和技术)部分。要求学生在掌握基础理论知识的同时,必须能够运用所学知识分析和解决实际生产中的具体问题。因此,在知识系统的构建过程中,既要夯实系统专业知识,又要提升实践创新能力。

普洱学院种子学课程分为理论、实验和实习3个部分。该课程大纲设置为63学时,其中理论课36学时,实验课18学时,实习环节与其他课程共建(课程名称为作物生产实习)为9学时左右。理论学时与课程内容基本匹配,但整体学时数较少,综合众多版本的教材,种子学内容大致分为种子生物学、种子生产、种子加工与储藏、种子检验4个部分。基于专业人才培养方案的相关要求(学生应具备开展种子生产与检验的基本技能)与人才培养方案中其他课程(先修课及后续课)之间的联系,在内容的选择上尽量避免与其他课程重复的前提下,对教学大纲进行了调整和删减,理论教学主要安排种子生物学、种子生产原理与技术两大块的内容。其中,种子检验、种子加工与储藏的原理渗透在种子生物学理论教学环节中。应用技术的学习主要在实验实习环节中完成。在学时分配上,种子生物学为种子学的基础部分,同时又涉及种子检验、储藏与加工部分内容,因此课时分配上种子生产原理和技术基本等同。

调整和删减教学大纲后,将教学内容有机结合起来:抽象的问题通过原理和实验的有机结合变得更加具体;以应用型、生产型复合人才产出为导向,重点讲述与应用领域、生产领域相关的专业知识;将具有创业创新领域相关的内容融入课程前沿知识,作为创新人才拔高培养的基点,使得种子学课程的重难点更加突出。

3 通过“2+1”课堂教学设计对创新和应用型人才培养模式的探索

为了推进课程改革,强化课堂设计,解决好“怎么讲好课”的问题,杜绝单纯知识传递、忽视能力素质培养的现象。强化师生互动、生生互动,解决好培养创新性、批判性思维的问题,坚决杜绝教师满堂灌、学生被动听的现象[9-10]。普洱学院于2020年开始实施核心主干课程“2+1”改革模式,即教师在第3~4节进行常规教学任务教授;第5节课根据教学目标和课程特点,灵活安排教学内容。教师在课程设计中应充分利用好“1”,备好每一次课,明确哪些内容可以培养学生的创新能力、哪些知识点可以培养学生的应用能力、哪些知识点蕴含着德育元素。在“1”这个环节中,通过课程思政、拓展作业训练、阅读研讨、合作学习、小组讨论等方式开展创新训练、职业能力训练和思政教育。

3.1 种子学课程设计对创业创新人才的培养

2020年在实施种子学“2+1”课程改革中,普洱学院种子学课程教学团队以种子领域攻关的核心技术、地方行业急需的技术、地方种子资源优势等为主体,设计了创业创新训练项目,并以提纲式的拓展作业引导学生开展训练。种子学课程创业创新及职业角色训练模式如图1所示。

案例1:种子库和种质资源是我国的战略资源,尤其我国是农业大国,在长期的自然和人为选择过程中创造了丰富的种质资源,但是由于转基因、杂交种等技术的快速推广,许多地方品种和常规品种正在逐渐消失,因此种质资源保护和利用、种子库建设是种子学研究领域的重点和难点。将该内容嵌入绪论教学环节中,主要基于以下方面考虑:①种子库和种质资源的保存与教材内容最为相关的是种子储藏,而该部分内容在教学大纲设计中进行了合并,因此设计没有专门的章节内容;②种子库建设属于资源性建设和利用内容,是该课程的基础;③普洱市作为一个农业、边疆、民族城市,部分地区仍使用农家品种,分布着重要的野生作物种质资源;普洱学院作为一所地方高校,教师可以利用一学期的时间指导学生如何收集农家品种种子和野生植物种子(如野生水稻、野生薏苡等);④建设种子库能够增强学生的使命感,进而激发学生学习种子学的兴趣。因此,在绪论的“+1”过程中融入种子库、种植资源的知识。同时,通过布置拓展作业,强化对该内容的理解和应用。作业1:阅读种子库、种质资源相关的文献,了解国内外种子库建设概况,种质资源收集、保存的方法,核心种子库的概念、构建方法和要求等。作业2:制订一份“XXX种子农家品种”种质资源收集和保存计划。