梭梭固沙林演替过程中土壤粒径与碳氮含量的变化规律

作者: 徐高兴 付贵全 张雯 邱晓娜

摘要 以民勤沙区0、15、35、55年的人工梭梭固沙林土壤为研究对象,采用方差分析和线性拟合的方法探讨不同年限人工梭梭固沙林土壤粒径与碳氮含量的变化规律。结果表明,随造林年限的增加,土壤黏粒(0.01~2.00 μm)、粉粒(>2.00~20.00 μm)、细沙粒(>20.00~200.00 μm)、有机碳(SOC)和全氮(TN)含量均明显升高且表层(0~5 cm)增加幅度较大,粗沙粒(>200.00~2 000.00 μm)含量降低。土壤SOC与土壤TN含量呈线性正相关;土壤SOC、TN含量与土壤黏粒、粉粒、细沙粒含量呈线性正相关,但与土壤粗沙粒含量呈线性负相关。说明在沙区种植固沙植被有利于加速成土过程和固定碳氮。

关键词 土壤有机碳;土壤全氮;土壤粒径;梭梭固沙林

中图分类号 S 714.2 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)20-0050-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.20.014

Changes of Soil Particle Size and Carbon and Nitrogen Content during the Succession of Haloxylon ammodendron Sand-fixing Forest

XU Gao-xing,FU Gui-quan,ZHANG Wen et al

(Gansu Desert Control Resesrch Institiute, Lanzhou, Gansu 730070)

Abstract Taking 0, 15, 35, and 55 years of artificial Halxylon ammodendron sand-fixing forest soil in Minqin sandy area as the research object,the variance analysis and linear fitting methods were used to explore the variation law of soil particle size and carbon and nitrogen content of artificial Halxylon ammodendron sand-fixing forest in different years.The results showed that with the increase of afforestation years, the contents of soil clay (0.01-2.00 μm), silt (>2.00-20.00 μm), fine sand (>20.00-200.00 μm), organic carbon (SOC) and total nitrogen (TN) were significantly increased,and the surface layer (0-5 cm) increased greatly,the content of coarse sand (>200.00-2 000.00 μm) decreased.There was a linear positive correlation between soil SOC and soil TN content, and a linear positive correlation between soil SOC, TN content and soil clay, silt, fine sand content, but a linear negative correlation between soil SOC,TN and soil coarse sand content.It showed that planting sand-fixing vegetation in sandy area was beneficial to accelerate soil-forming process and fix carbon and nitrogen.

Key words Soil organic carbon;Soil total nitrogen;Soil particle size;Halxylon ammodendron forest

选取本土优良固沙植被去恢复和建立植被是防治荒漠化最有效的首选措施,也是植物治沙的物质条件和理论基础。梭梭是我国西北地区优良的治沙造林树种,对干旱、高温、严寒、风蚀和沙埋等胁迫具有很强的适应性,易于繁殖,生长迅速,根系发达[1];可作饲料,木材可作燃料,被称为“沙漠活煤”,是中药材肉苁蓉的主要寄主。土壤碳氮在改善土壤质量、生态系统物质循环等方面起着重要作用。土壤圈作为陆地生态系统最大碳库,在影响大气CO2浓度和全球C平衡方面起重要作用,一直是国内外研究热点[2-9]。近年来,基于地统计学方法对土壤全氮(TN)空间异质性及其影响因子进行了大量报道[9-14]。干旱区土壤有机碳(SOC)和TN成为近年来的研究热点[15-19],相关学者通过对不同植被类型、植被恢复下不同阶段土壤SOC和TN及其影响因子进行研究,揭示了我国在沙区广泛开展荒漠化治理对全球大气CO2汇的贡献。

甘肃民勤荒漠草地生态系统国家野外科学观测研究站地处腾格里沙漠和巴丹吉林沙漠之间,该站具有不同年代的人工梭梭林固定样地,是开展长时间序列梭梭林研究的理想场所。笔者通过野外调查分析不同固沙年限梭梭林土壤特征,旨在阐明梭梭固沙林演替过程中土壤粒径与碳氮含量的变化规律,为评估荒漠化地区对全球碳平衡的影响和梭梭林的生态效益提供理论支撑。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

研究区位于石羊河下游的甘肃民勤荒漠草地生态系统国家野外科学观测研究站,属温带大陆性荒漠气候,降水稀少(约113 mm),蒸发强烈(约2 644 mm),地下水位深(约23 m),土壤类型为风沙土。研究区固沙植被以梭梭(Haloxylon ammodendron)为主,分布有少量柠条(Caragana korshins)、霸王(Zygophyllum xanthoxylon)和沙拐枣(Calligonum mongolicum)等固沙灌木。

1.2 研究方法

在0、15、35、55年梭梭林固定样地内随机布设5个样方(20 m×20 m),在每个样方内用梅花形法取土样(0~5和5~10 cm)。为便于描述,下文0、15、35、55年梭梭林固定样地分别简称为S0、S15、S35和S55。土壤粒径组成用马尔文激光粒度仪(Malvern 2000)测定,黏粒0.01~2.00 μm,粉粒>2.00~20.00 μm,细沙粒>20.00~200.00 μm,粗沙粒>200.00~2 000.00 μm;土壤有机碳(SOC)和全氮(TN)含量分别用重铬酸钾氧化-油浴加热法和凯氏定氮法测定。采用SPSS进行方差分析,采用Sigmaplot进行方程拟合和作图。

2 结果与分析

2.1 梭梭林地土壤机械组成变化规律

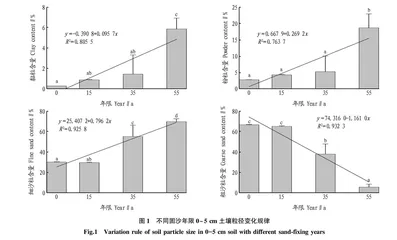

由图1和图2可知,随人工梭梭林固沙年限增加,林地0~10 cm层土壤颗粒发生了明显的变化且土壤黏粒、粉粒、细沙粒、粗沙粒含量与固沙年限可用线性方程进行描述。在时间序列上,随固沙年限增加,林地0~5和5~10 cm土层中黏粒、粉粒和细沙粒含量呈增加趋势,粗沙粒含量呈下降趋势。在0~5 cm土层,与S0相比,S15、S35和S55的黏粒平均含量分别增加214.29%、414.29%和2 000.00%,粉粒平均含量分别增加54.35%、89.49%和577.17%,细沙粒平均含量分别增加1.82%、83.45%和131.45%,粗沙粒平均含量分别减少2.34%、43.20%和91.75%。在5~10 cm土层,与S0相比,S15、S35和S55的黏粒、粉粒和细沙粒平均含量整体增加的幅度比0~5 cm土层小很多,粗沙粒平均含量减小的幅度也不大。在垂直剖面上,随土层深度加深,黏粒和粉粒平均含量逐渐降低,细沙粒和粗沙粒平均含量逐渐升高,同比升高的幅度与黏粒和粉粒降低的幅度大致趋势一致。

方差分析表明,在0~5 cm土层,S55的黏粒和粉粒平均含量与S0、S15和S35相比差异显著;S35和S55的细沙粒平均含量与S0和S15相比差异显著,S35和S55的细沙粒平均含量相比差异显著;S0和S15的粗沙粒平均含量与S35、S55相比差异显著,S35和S55的粗沙粒平均含量相比差异显著。在5~10 cm土层,S55的黏粒、粉粒、细沙粒和粗沙粒平均含量与S0、S15和S35相比差异显著。

2.2 梭梭林地土壤有机碳和全氮的变化规律

从图3和图4可以看出,随人工梭梭林固沙年限增加,林地0~10 cm层土壤SOC含量发生了明显的变化且与固沙年限可用线性方程进行描述。在时间序列上,随固沙年限增加,林地0~5和5~10 cm土层中SOC含量呈增加趋势。在0~5 cm土层,与S0相比,S15、S35和S55的SOC含量分别增加71.43%、228.57%和542.86%,且两两相比差异显著。在5~10 cm土层,S0、S15的SOC含量与S35、S55相比差异显著。通过线性拟合方程可知,0~5 cm土层的SOC含量随固沙年限增加的速率比5~10 cm 土层的SOC含量快。

由图3和图4可知,随人工梭梭林固沙年限增加,林地0~10 cm层土壤TN含量发生了明显的变化且与固沙年限可用线性方程进行描述。在时间序列上,随固沙年限增加,林地0~5、5~10 cm土层中TN含量呈增加趋势。在0~5 cm土层,与S0相比,S15、S35和S55的TN含量分别增加128.57%、133.33%和166.67%;在5~10 cm土层,与S0相比,S15、S35和S55的TN含量分别增加150.00%、271.43%和314.29%。通过线性拟合方程可知,0~5 cm土层的TN含量随固沙年限增加的速率比5~10 cm土层的SOC含量快。由图5可知,土壤SOC含量与TN含量符合线性函数(y=0.007 3+0.051 7x,R2=0.715 0)。

2.3 梭梭林地土壤有机碳和全氮的变化规律

由图6可知,土壤SOC含量与土壤黏粒、粉粒、细沙粒含量呈线性正相关,与土壤粗沙粒含量呈线性负相关。这说明随土壤粒径变小,土壤SOC含量呈增加趋势,也就是说随人工梭梭林固沙年限增加,土壤颗粒逐渐变细,同时固定更多的碳。

由图7可知,土壤TN含量与土壤黏粒、粉粒、细沙粒含量呈线性正相关,与土壤粗沙粒含量呈线性负相关,但是与土壤SOC含量相比,拟合效果较差。这进一步证明随土壤粒径变细,土壤TN含量增加。

3 结论与讨论

梭梭在长期的进化中可以很好地适应干旱、风蚀和沙埋,其地上部分可以阻止气流对地面直接作用,降低近地层风速,庇护表层沙粒和捕获颗粒物质,加速土壤形成过程;其地下根系发达,固持土壤能力强,使土壤抗侵蚀能力提升,从而提高沙粒临界风速值,增强梭梭林对土壤的保护。梭梭林地土壤粒径随固沙年限的增加逐渐变细,这主要是由于梭梭地上部分不但可以拦截沙尘暴带来的沙物质,而且还能捕获大气降尘。伴随着沙漠地区短历时的强降雨,梭梭会产生树

干径流,从而将地上部分所拦截的沙物质和大气降尘冲刷至土壤表面,这些沙物质和大气降尘包含有较高的碳氮元素,从而使得土壤的SOC和TN含量增加。梭梭林地在降低风速的同时,捕获了较多的沙漠植物种子,从而使得梭梭林地成为一个良好的庇护场所,随固沙年限的增加,梭梭林地逐渐出现了土壤物理结皮、生物结皮以及草本植物,这一方面反映了生境条件的改善,另一方面也为土壤SOC和TN提供了更多的物质来源,使得土壤SOC和TN含量逐年增加。由于植物枯落物等多发生于地表,随土层深度的加深,土壤SOC和TN含量以及土壤中黏粒、粉粒呈降低的趋势。大量研究结果表明,土壤SOC 含量与土壤黏粒呈正相关[17,20-21],该试验的研究也证实了这一点。同时,该研究的结果与贾晓红等[17]的研究结果一致,即土壤SOC、TN含量与土壤黏粒、粉粒、细沙粒含量呈线性正相关,但与土壤粗沙粒含量呈线性负相关。综上可知,在干旱沙区开展植被生态建设有利于流动沙丘的成土过程和碳氮的固定,但需要加强管理过度干扰对表层土壤的破坏。