新形势下农业科研试验基地规划建设的思考

作者: 徐秀娟 胡正发 王涛 佘磊 鲍先巡

摘要 农业科研试验基地规划建设是农业技术研究的基础,对科研单位的发展具有重要支撑作用;在新发展形势下,农业科技基地更是被赋予了引领产业发展、支撑乡村振兴的新功能。基于多年农业科研综合试验基地规划建设的实践,以安徽省农业科学院凌家湖综合试验基地规划建设为例,详细剖析了试验基地规划建设中存在的问题,从强化科技创新、高水平规划、高标准分期建设、拓展资金筹集渠道、提高工程质量等方面提出针对性技术建议和对策,为农业科研院校试验基地和农业科技园区的规划与发展提供理论与技术参考。

关键词 新形势;农业科研基地;规划建设;功能拓展

中图分类号 F 323.3 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)20-0258-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.20.066

Thoughts on Planning and Construction of Agricultural Research and Test Base under New Situation—Taking Lingjiahu Comprehensive Test Base of Anhui Academy of Agricultural Sciences as an Example

XU Xiu-juan, HU Zheng-fa, WANG Tao et al

(Anhui Academy of Agricultural Sciences, Hefei, Anhui 230031)

Abstract Planning and construction of agricultural scientific research test base is the basis of research and supports the development of scientific research units. Under the new situation, agricultural science and technology base has the new function of leading industrial development and supporting rural revitalization. Based on years of practice in the construction of comprehensive agricultural research base, this paper takes the planning and construction of Lingjiahu comprehensive experimental base of Anhui Academy of Agricultural Sciences as an example to analyze the problems in the planning and construction of experimental base in detail. The author puts forward targeted technical suggestions and countermeasures from the aspects of strengthening scientific and technological innovation, high-level planning, high-standard phased construction, expanding financing channels, and efficient and improving the quality of the project. This paper provides theoretical and technical reference for the planning and development of experimental bases and agricultural science and technology parks in agricultural research institutions.

Key words New situation;Agricultural research base;Planning and construction;Function expansion

农业科研既具有探索性、创造(新)性等科学研究的共性特点,又具有渐进性、应用性、实践性的自身特点[1]。因此,科研试验基地是农业科学研究的重要载体,素有“第二实验室”之称[2-3]。以往我国经济基础薄弱、农业发展水平较低,农业科研单位的基地多是位置偏僻、规模小、设施简单、功能单一、标准化程度低,更缺乏机械化智能化元素,也只能开展一些相对简单甚至封闭的“作坊”式生产技术试验[2]。随着社会发展、科技进步,农业科研试验基地也被赋予了更多更新的功能。目前农业科研试验基地不仅是农业科技创新的“试验田”,还是现代农业科技展示窗口,职业农民、专业人才培训、培养的“田间学校”,支撑乡村振兴的重要平台,成为联结农业科研、教育和推广三大体系的中枢。可见,试验基地之于农业科研单位提升创新能力、转化科技成果、科技服务农业产业和乡村振兴的重要性不言而喻;无论国家还是省、市级农业科研单位均非常重视试验基地的新建或升级扩建[4-7]。21世纪以来,随着工业化、城镇化快速发展,全国普遍出现城镇化建设占用农业科研试验基地的现象,使得大多数农业科研院所驻地的科研试验基地难以满足科研需求,在院外建立科研试验基地成为大多数农业科研单位的必然选择;如先后有上海、浙江、河南、江苏、山东等省级农业科学院、扬州里下河等市级农业科学院以及南京农业大学等农业院(校)在外新建不同功能的农业综合科研试验基地。笔者所在安徽农业科学院合肥本埠试验基地,随着合肥市城市扩建逐步被蚕食,20多年来院级试验基地几经选址、建设,始终未能完全满足本院科研发展的需求;2019年,经安徽省政府审议批复,将隶属于安徽省民政厅的原安徽省凌家湖农场整体及原安徽省外流人员安置农场部分农业用地及地上附属物移交给安徽省农业科学院建设综合试验基地,解决了安徽省农业科学院长期缺乏大型稳定综合试验基地难题,笔者参与了安徽省农业科学院凌家湖综合试验基地的规划设计建设等工作。笔者根据10多年来全程参与院试验基地建设的工作体会,借鉴前期调研国内大型农业科研试验基地建设和管理经验,结合院凌家湖综合试验基地(以下简称凌家湖基地)的规划设计建设实践,针对农业科研试验基地规划建设过程中易出现的问题,提出相应解决方案,以期为农业科研单位新建和管理科研试验基地提供借鉴。

1 凌家湖基地规划设计实践

1.1 基本情况

凌家湖基地位于安徽省滁州市定远县,总面积478.801 hm2(其中建设用地21.039 hm2),分为凌家湖片区和十八岗片区。凌家湖片区坐落在永康镇和炉桥镇交汇处,距安徽省农业科学院本部120 km,车程90 min;片区面积360.573 hm2,其中308.988 hm2(建设用地16.782 hm2)为安徽省农业科学院自有土地,拥有国有土地使用权证,51.586 hm2为流转土地,片区面积较大,农田资源与建设用地充足,土地平整,地势东高西低、北高南低,坡度全部为1°以下,土壤肥沃、种植多样,特别适合大田作物的种植和科研。十八岗片区坐落在定城镇,S311省道路边,距凌家湖片区约30 min车程;片区面积118.228 hm2,其中102.307 hm2(建设用地4.257 hm2)为安徽省农业科学院自有土地,拥有国有土地使用权证,15.921 hm2为流转土地,片区多为岗地,地势中部偏高,东西两侧偏低,落差较大,更适合木本植物种植和科研。

1.2 功能定位

凌家湖基地坚持资源节约、循环利用、绿色生态、智慧精准理念,是一座集科学试验、资源保存利用、品种测试、科学观测、转化服务、培训交流于一体的现代化农业综合试验展示基地。

1.3 建设内容与功能布局

1.3.1 功能模块与空间布局。

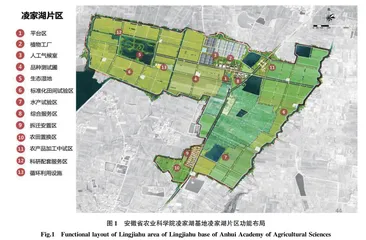

基地由凌家湖和十八岗两大片区组成,主要由综合试验示范区、试验平台及中试加工区、管理服务区等3大功能模块,其中综合试验示范区由农作物(包括粮油作物和经济作物)品种测试圃、品种选育与田间展示试验田和动物(包括水产、畜禽)种质资源繁养区及生态养殖试验场。试验平台及中试加工区主要建设农作物区域性品种测试评价站、植物工厂、人工气候室,以及农产品加工中试车间;以及配套科研服务设施,如干旱棚、考种室、农机具仓库、晒场、种子仓库等。综合服务区占地约5 hm2;主要建设科研楼、科技交流中心、食堂、专家宿舍及室外配套工程等,满足科研(辅)人员、培训交流人员工作、住宿、学习等需求。两大片区的功能模块的布局如图1、图2所示。

1.3.2 主要建设内容。

凌家湖基地通过一体化规划设计,分期建设安徽省主要农作物智能化管理技术综合试验区和绿色丰产优质增效技术示范区,开展农田-作物系统智能感知与监测、农业大数据、智能农机和农业机器人、物联网及区块链技术的试验、中试和集成应用;并提供全流程智能化管理、标准化生产的应用场景(智慧农场),建设高标准的水稻智慧农业展示基地和小麦、大豆智慧农业展示基地;建设安徽省主要农作物、果树种质资源圃、农牧循环试验示范区、地方畜禽品种资源试验场,进行种质资源、重要地方畜禽品种保存、鉴定和种质创新,承担国家级、省(部)级重大科技项目及平台建设项目。

2 凌家湖基地规划建设存在问题分析

笔者全程参与了凌家湖地基规划和前期建设工作,现根据自2019年启动规建情况,在参考其他同类农业科研基地建设教训和经验基础上,从安徽省农业科学院凌家湖基地规划设计、建设资金筹措、工程管理等方面予以综合分析存在的主要问题及短板,为现代农业科研基地建设提供参考。

2.1 规划设计偏重科研,对全产业链展示功能考虑不足

由于安徽省农业科学院多年来缺乏稳定综合大型的试验基地,对安徽省农业科学院科研、试验、展示、影响力的提升造成很大困扰,基于科研对试验基地的强烈需求,凌家湖基地的规划设计重点考虑专业研究需求,开展支撑国家和区域农业产业发展及关键技术瓶颈的单项、综合技术研究;从功能规划上休闲与培训(如田间学校)、全产业链的中试车间和展示虽有涉及,但远不能适应目前社会需求;同时规划设计与地方产业融合不深,结合点不够,这些会导致对当地经济社会影响弱,地方政府重视程度会大大降低,配合、支持力度小,后期的磨合期延长。这些需在基地后期的建设中进行调整、强化。

2.2 建设资金筹措困难,建设标准偏低,系统性不够

凌家湖基地建设资金投入量大,根据凌家湖基地规划方案估算,基地建成约需资金近9亿元,作为公益一类农业科研单位,资金筹措是一项艰巨的工作,压力大,渠道少。目前,凌家湖基地建设主要依托少量的国家、省部相关研发平台的建设资金,没有大笔专项财政资金支持,院本级建设资金更是捉襟见肘,且每个平台项目建设内容、时间、资金支付等要求不同,若项目申报之初考虑不周,容易造成重复建设、工艺混乱、资金浪费等问题。因为资金制约,凌家湖基地适应于机械化乃至智慧化的试验示范建设标准不够,基地建设的系统性低,对基地的使用和管理均造成潜在或无法预见的困难;且在基地建设、使用的前期,相关配套设施不完善,生活环境差,条件简陋,与现代化研究设施和现代文明生活要求差距大,难以吸引优秀的科研人员长期、深入在试验基地从事一线科研工作。

2.3 历史遗留问题多且复杂,处理难度大

凌家湖基地原属于国有农场,几经改革变迁,移交前为自负盈亏的全民所有制企业,遗留问题很多且复杂。如农场职工住房条件、环境差,需拆迁安置问题;周边农民长期侵占蚕食农场土地自行耕种,安徽省农业科学院拟收回土地,农民一是不愿交回土地,二是安徽省农业科学院需支付大量青苗补偿费;前期农场为了生存,将一部分土地约133 hm2租赁给公司或个人进行窑厂、驾校经营或林木种植,租期长且租地位置重要,为基地的整体规划、建设和使用带来很大困扰;基地内有老坟400余座,严重影响了基地的整体面貌与使用;另外农场与当地农村(凌湖村)边界交错,属于场中村,且坐落在凌家湖基地的中间腹地的核心位置,不利于基地整体规划和以后规范化管理;2个片区都有省道横穿基地,将基地截分为二;同时,凌家湖基地地属江淮分水岭,基地现有水利设施极不完善,存在不同程度缺水风险和隐患,不利于基地科研工作的稳定开展。这些问题的处理牵扯面广,难度大,既要维护当地人民群众的利益,又要合理合规合法,且不能影响基地的规划建设进程,依靠安徽省农业科学院自身的力量很难推进。