文旅融合视角下的天津市乡村旅游发展路径研究

作者: 刘顺伶 姚君虹

摘要 在系统梳理相关文献的基础上,分析了天津市乡村文化旅游资源的物质文化和非物质文化因子构成,并从旅游产品文化内涵、社区居民参与、旅游商品创意、乡村之间利益冲突几个方面探讨了目前面对的障碍,提出了文旅融合的乡村旅游发展模式和具体实施措施。

关键词 文旅融合;乡村旅游;天津市

中图分类号 F 590.75 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)21-0139-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.21.032

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Research on the Development Path of Rural Tourism in Tianjin from the Perspective of Culture and Tourism Integration Path and Pattern

LIU Shun-ling, YAO Jun-hong

(School of Economics and Management,Tianshi College,Tianjin 301700)

Abstract Based on reviewing some relevant research literature, this paper analyzes the composition of material and non-material cultural factors of rural cultural tourism resources in Tianjin.This paper discusses the current obstacles from the aspects of cultural connotation of tourism products, participation of community residents, creativity of tourism commodities and interest conflict between villages. Finally, it puts forward the rural tourism development pattern and specific implementation measures of culture and tourism integration.

Key words Culture and tourism integration;Rural tourism;Tianjin

《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》中强调:要推进农村一二三产业融合发展,延长农业产业链条,壮大乡村旅游、民宿经济等特色产业,全面推进乡村振兴。达成目标的有效途径即是推动文化和旅游的融合发展,打造独具魅力的文化旅游体验,提升乡村旅游的服务品质。2021年,天津市全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,全力推动文化和旅游融合发展,取得了一系列成效。

1 文旅融合与乡村旅游发展综述

1.1 文化和旅游的关系

关于文旅融合的研究,目前我国正处于“百川赴海”的繁荣阶段,集中于文旅融合的路径研究[1]。文化旅游是“旅游者了解别人的历史遗产,了解他们的生活和思想的活动”[2]。旅游业的蓬勃发展,必然会对旅游地社会文化产生影响[3]。改革开放以来,不同时期的国家政策对文化和旅游的关系有不同的处理[4]。学术界在政策的引导下,兼顾理论基础研究和实践案例探讨,研究内容聚焦在文化和旅游融合的影响因素、机理、路径、融合度、模式与类型等方面[5]。处理文化与旅游的关系时,要充分利用各种文化载体和渠道,将深层次的文化内涵外显活化成对游客有吸引价值的产品[6]。但是,文化成为旅游资源后,文旅融合必然会面对文化工具性、文化衰落和文化失真的挑战[7]。所以,在处理“文化地方性”和“旅游产业化”的关系时,应在尊重地方性的基础上,积极寻求“创新性关系”开发文化资源[8]。

1.2 文旅融合助力乡村旅游提质升级

发展乡村旅游是实现乡村振兴的重要路径。但是,目前我国的乡村旅游存在着明显的供需矛盾,即粗放单一,内涵不足的乡村旅游产品难以满足城市居民消费升级后的多样化需求[9]。所以,开发乡村旅游产品时要保留并活化传统文化,使乡村传统要素与现代功能有机结合[10]。通过乡村特色文化空间的打造,乡村文化创新驱动的建立,以及乡村公共文化服务水平的完善来提升乡村旅游产品的核心竞争力[11]。尤其是当前国际旅游停滞,国内旅游需求大增的情况下,更应通过创新理念,突出区域特色来增强产品的吸引力[12]。贯彻创新理念应全面把握物质文化、行为文化、制度文化和精神文化等各个层面内容[13],构建创新发展空间多维度技术路径[14]。不同的文化载体各异,要掌握景观基因的识别和提取方法,分析景观中的文化因子,实现对乡村文化景观特征的深层次解读[15]。

1.3 多视角探索乡村旅游发展模式

基于利益相关者理论的视角,陈志永等[16]提出了“四位一体”的乡村旅游模式。王庆生等[17]借鉴生物学的共生理论,提出互惠共生的乡村旅游模式;基于乡村旅游的可持续发展视角,提出把乡村旅游与康养结合[18],从乡村观光向度假转变[10];关注生态保护和旅游发展的关系,基于“两山”理论探索绿色发展模式[19]。鼓励社区和居民的参与,采用“公司+农户”“政府+公司+农村旅游协会+旅行社”、股份制、“农户+农户”、个体农庄等模式发展乡村旅游[20]。此外,学术界还针对乡村旅游个案总结发展模式,如成都农家乐与北京民俗村的旅游发展模式[21]、北京“何各庄模式”[22]、重庆市乡村旅游发展模式[23]、浙江省和北京市的休闲农业典型模式[24]。在实践中,应结合乡村旅游资源的类型和乡村旅游发展的不同阶段特点进行模式的选择[25]。

2 多样的文化因子成为天津市乡村旅游发展的资源

乡村旅游文化因子包括物质文化因子和非物质文化因子[26]。物质文化因子涉及乡村的自然景观、农耕文化、房屋建筑、历史遗迹、特色饮食等,而非物质文化因子包括民间故事、节庆习俗、宗教信仰、传统艺术和技艺等。

2.1 物质文化因子是乡村旅游发展的景观基础

天津地处华北平原,东临渤海、北依燕山,既有平原、山地、洼淀、湿地等多种地貌,也拥有中上元古界的古老地质景观。境内河渠密布,子牙河、独流减河、大清河、永定河等众多河流纵横交错。温带大陆性季风气候造就了四季分明的自然景观,以此为依托农民们勤劳耕作,种植多种农作物和经济作物,发展水产养殖业,培育了茶淀葡萄、桑梓西瓜、盘山磨盘柿、七里河海蟹、沙窝萝卜、宝坻大蒜等一批特色物产。在这片土地上,动植物种类繁多,有树龄超过1 500年的唐槐和超过800年的栗子树。民居建筑以青瓦、红砖、坡顶或平顶的砖木结构平房为主,也有被称为华北第一名宅的石家大院和西井峪特色石屋。遗留了古长城等众多历史遗迹和革命遗址。

2.2 非物质文化因子是物质文化因子的衍生物

非物质文化因子是在物质文化因子的基础上演变而来的,以不同的物质形态为载体[27]。发展乡村旅游,需要准确的识别景观中的文化特征。天津的乡村旅游资源主要分布在环城四区和远郊六区,相对聚集在蓟州、宝坻、宁河、西青、武清[28]。天津市共申报了5批国家级和4批市级非物质文化遗产,其中囊括在这些区域的国家级非物质文化遗产15项,市级非物质文化遗产103项,它们是乡村旅游的重要文化基因。乡村旅游区有清末八大文人耕读的印记,留有袁世凯小站练兵的身影,可寻访到燕子李三的踪迹、听到“精武大侠”霍元甲的故事。源于津沽繁盛的河海漕运、妈祖文化久盛不衰,并由此演变出了“天津皇会”“宝辇花会”等特色民俗表演。为了生计,智慧的人们创造了独特的艺术和技艺,如宁河区盆罐庄村制陶技艺和西青区杨柳青木板年画,蓟州兴泰德烧锅、宝坻琉璃工艺品制作、西青文玩葫芦烫画和武清绢花等。

3 天津市乡村旅游发展中存在的障碍

天津市政府对乡村地区的基础设施建设和公共服务给予了高度的重视,走在了全国前列。“村村通公路”工程实现了村村通高级公路的目标,偏远山区也完成了水泥路铺设。随着人民生活水平的提高,汽车逐渐进入家庭,市政府又大力推动农村公路单车道提升改造为双车道的工程。为了解决农村污水排放问题,在农村地区完成了排污管网的布设,构建了“管网+集污池+村转运+处理站”的模式。居民生活垃圾的处理采取“村收集+镇转运+区处理”的垃圾运输体系。乡村旅游发展的硬环境虽然得到明显改善,但是软环境还存在很多不足。

3.1 旅游产品文化内涵粗浅,亟待提质升级

区域自然资源和文化基底的差异影响乡村旅游产品的类型和特色,这种差异正是旅游产品的关键卖点。目前天津市的乡村旅游产品大多以旅游观光为主,辅以粗放的农家住宿、农产品采摘、农事体验等活动,然而,消费者的需求已经升级,对具有深层次文化体验的乡村旅游产品需求更大。调研问卷显示,游客普遍认为天津市乡村旅游产品缺乏个性,文化特色不突出,产品的文化体验感不强,产品同质化问题严重,旅游产品急需迭代升级。

3.2 社区居民参与空间被挤压,乡村文化原真性难以保持

天津市乡村旅游大多首先起源于个别村民自发的农家乐经营,然后逐渐带动其他村民共同经营。也有部分乡村,由当地政府和村委会共同推动,组建合作社或旅游公司带动村民参与乡村旅游。初期的发展资金主要源于政府的投入,但随着旅游发展的深入,对资金的需求量快速上升。很多乡村尝试引入外部企业资本和个人资本投资乡村旅游建设。专业化的公司给乡村旅游带来了专业的规划和设计、科学的管理以及标准的服务。少数社会精英个体也利用自己的技术和审美建设精品民宿,利用个人人脉和营销渠道吸引客源。乡村村民由于缺乏资金,知识水平低,只能靠把住宅租给社会资本主体,获得租金以及租期满约后的房产,很难真正作为旅游开发的主体加入乡村旅游发展中。村民是乡村文化的载体,没有了村民的乡村,会由于过度的商业化使得乡村文化失去原真性。

3.3 旅游商品雷同,缺少文化创意

游客在体验乡村风情的同时会购买当地的特色农副产品和旅游纪念品。目前天津市大多数乡村旅游地的旅游商品以初级农产品形态出现,旅游纪念品雷同,缺少地方文化特色,难以实现农产品增值。

3.4 与周边乡村存在利益冲突,难以形成集聚效应

处于同一区域的乡村,由于具有相同的地理、气候特征,彼此之间频繁往来,使得文化旅游资源具有极强的相似性。旅游开发中,会出现社区间由于产品同质化而导致的争抢旅游客源和公共设施资源的情况,乡村社区各自为政,难以实现文化资源的集聚效应。

4 文旅融合视角下的乡村旅游发展路径

4.1 文旅融合的乡村旅游发展模式

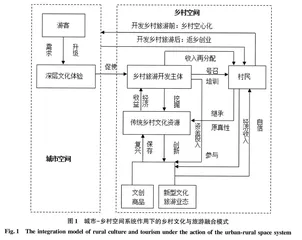

居住在城市空间的居民是乡村旅游的主要客源,他们对乡村旅游产品的需求升级,更倾向于选择能够带给他们沉浸式文化体验的产品。这是促使乡村旅游开发主体挖掘乡村传统文化资源的动力。他们号召村民做好乡村文化的传承,培训村民相关的知识和技能。产品开发中,注重文化继承和创新关系的处理,积极打造新型的文化旅游业态,开发旅游文创商品。这样不但有助于保存和复兴传统文化,还能为旅游开发主体带来更多的经济收益。旅游开发主体把获得的经济收益投入到乡村基础设施建设和新型文化业态开发中,进一步打造有特色的乡村文化空间,把收入二次分配给村民,提高村民的参与积极性。村民的加入不但可以保持乡村文化的原真性,打造差异化的乡村空间,给游客更真实的文化体验,还可以使其建立文化自信,提高经济收入,从而有更强的幸福感和满足感。开发乡村旅游之前,大量村民外出务工,导致乡村空心化。开发乡村旅游之后,村民参与到旅游中来,获得旅游收入,吸引农民返乡创业(图1)。