济源市麦田蚜虫发生种类及规律分析

作者: 李冰 司清林 段栓成 孙改格 赵玉玲 赵紫薇

摘要 为探究麦田蚜虫种类和发生规律,减少麦蚜对小麦产量和品质的危害,更好地指导综合防控,分别于2018和2019年对济源市麦田蚜虫发生情况进行调查。结果表明,麦田蚜虫为麦长管蚜和禾谷缢管蚜混合种群危害,禾谷缢管蚜2年发生数量分别占总蚜量的70%和91%,为优势种;2种蚜虫的1~4龄蚜在2018和2019年分别占总蚜量的78%和87%,所占比重较大;3月下旬—4月中旬(小麦拔节—抽穗期)是蚜虫始发期,4月30日前后到5月11日(小麦灌浆初期)是蚜虫种群繁殖增长的关键期,蚜虫数量峰值均在5月11日;不同虫龄(1~4龄蚜、无翅成蚜、有翅成蚜)麦长管蚜和禾谷缢管蚜都始见于小麦拔节—抽穗期,在开花—灌浆期达到峰值,灌浆后期数量大幅下降。小麦整个生长时期,蚜虫数量受温度和降水的影响较大,禾谷缢管蚜受温度影响更明显,较喜高温。

关键词 小麦;蚜虫;种类;发生规律

中图分类号 S 435.122+.2 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)21-0147-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.21.034

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Analysis on the Species and Occurrence Regularity of Aphids in Wheat Fields in Jiyuan City

LI Bing,SI Qing-lin,DUAN Shuan-cheng et al

(Jiyuan Academy of Agricultural Sciences, Jiyuan,Henan 459002)

Abstract In order to explore the species and occurrence regularity of aphids in wheat fields, reduce the harm of wheat aphids on wheat yield and quality, and better guide the comprehensive prevention and control, the occurrence of aphids in wheat fields in Jiyuan City was investigated in 2018 and 2019. The results showed that the wheat aphid was the mixed population damage of Macrosiphum avenae and Rhopalosiphum padi, and the occurrence number of A. graminis in two years accounted for 70% and 91% of the total aphids, respectively, which was the dominant species. The 1-4th instar aphids of the two aphids accounted for 78% and 87% of the total aphids in 2018 and 2019, respectively, accounting for a large proportion. The initial stage of aphids was between late March and mid April (jointing-heading stage of wheat), and the key period of aphid population growth was from April 30 to May 11 (early filling stage of wheat), and the peak number of aphids were in May 11. Different age (1-4 years old aphids, wingless adult aphids, winged adult aphids) Macrosiphum avenae and Rhopalosiphum padi were first found in jointing-heading stage of wheat, peaked in flowering-filling stage, the number decreased significantly in late filling stage. During the whole growth period of wheat, the number of aphids was greatly affected by temperature and precipitation, and R. padi was more affected by temperature and preferred high temperature.

Key words Wheat;Aphid;Species;Occurrence regularity

小麦蚜虫是世界范围内严重危害小麦作物的害虫[1-2],成虫和若虫的刺吸式口器吸取小麦茎、叶和嫩穗的汁液,不仅延缓小麦生长发育进程、降低光合效率,而且还会传播黄矮病毒,导致小麦减产[3],严重危害小麦的营养品质,使小麦面粉中的干湿面筋含量、粗蛋白、氨基酸、多种维生素(VB1、VC)等含量明显下降[4]。

济源市位于河南省北部,属于黄淮海平原,是全国优质商品粮生产基地之一,小麦作为济源市的第一大粮食作物,占全市耕地面积的43.7%[5]。近年来由于全球气候变暖,冬季温暖少雨,年后气温回升快,导致麦蚜危害日趋加重,对小麦产量造成严重影响。因此,研究小麦蚜虫的发生规律,对蚜虫的综合防治和精准施药具有重要意义。前人关于蚜虫混合种群动态与小麦生长期之间关系的研究较多,但对于蚜虫不同种类以及不同虫龄与小麦生育期关系的研究尚未见报道。笔者对济源市麦田蚜虫发生情况进行调查,分析麦蚜发生特点及规律,以期为济源市麦蚜综合防控提供理论指导和依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

2018、2019年在河南省北部的济源市梨林镇(116°36′ E,39°30′ N)进行,试验地属于高度适宜性耕地[5],常年种植冬小麦。调查期间该地区2018年的降水量为3月23 mm,4月90 mm,5月53 mm,6月109 mm;2019年的降水量为3月3.5 mm,4月45 mm,5月4 mm,6月55 mm,气象资料来源于河南水文信息网。

1.2 试验材料

供试小麦品种为丰德存麦5号,为当地常年播种小麦品种。

1.3 试验设计与调查方法

田间调查选择集中连片、周围无高大建筑物遮挡、面积2 hm2的小麦田,在其中心选择约0.13 hm2作为抽样调查的小区,调查小区内小麦全生育期均不进行病虫害防治,其他水肥等管理措施一致。每个小区采取棋盘式取样法确定5个调查点,每个调查点随机选 10茎小麦,挂牌标记,挂牌标记编号为小区号+点号+株号。在麦蚜数量缓慢增长的拔节至抽穗期每5 d调查1次,开花期开始每3 d调查1次,直至收获。严格按调查时间(下雨延迟至第2天),开展定点定茎调查,详细记录小麦蚜虫种类、百株蚜量及虫龄、虫态。

1.4 数据处理

用Microsoft Excel 2003软件对试验数据进行处理。

2 结果与分析

2.1 不同生长时期小麦蚜虫混合种群动态规律

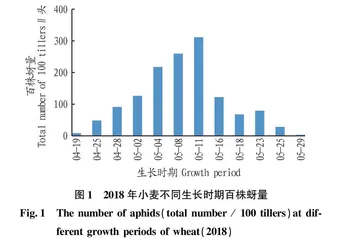

通过2年的田间系统调查,济源市麦田蚜虫发生种群动态与小麦生育期关系基本一致。小麦拔节期(3月下旬—4月中旬)麦蚜开始活动,在4月30日前后百株蚜量出现大幅度跃升,到5月11日(灌浆初期)达到峰值,其后,数量呈直线式下降,说明4月30日前后到5月11日(小麦灌浆初期)是济源市麦田蚜虫种群繁殖增长的关键期(图1、2)。

2018年从4月19日开始百株蚜量为6头,到5月11日峰值为310头,整年蚜虫数量发生较少,为较低发生水平(图1),2019年在田间发现麦蚜活动的时间较早,3月29日百株蚜量已达96头,5月11日峰值为3 858头,蚜虫发生水平较高(图2)。由此可知,麦田蚜虫始盛期数量与最高峰数量相对应,始盛期蚜虫数量多最高峰数量也多,反之则少。2018年麦蚜发生时间晚且数量少,可能与当年春季雨水较多、平均气温较常年偏低有关。

2019年5月8日小麦蚜虫数量出现短暂下降又上升的情况(图2),可能是由于当时田间浇水不及时,影响了小麦长势,在营养条件不足的情况下,蚜虫向其他越夏寄主转移,因而出现蚜虫数量突然下降的情况,在小麦灌溉后,蚜虫数量又迅速上升。由此可知,麦蚜的发生发展与不仅受气象因子影响,而且与小麦田间管理措施等也密切相关。

2.2 麦田蚜虫发生种类

田间调查发现,麦田蚜虫种类主要是麦长管蚜和禾谷缢管蚜。 由图3和图4可知,2018年禾谷缢管蚜占总蚜量的70%,2019年禾谷缢管蚜占总蚜量的91%,可见,禾谷缢管蚜数量占绝对优势,为优势种。2018年1~4龄蚜占总蚜量的68%,其中禾谷缢管蚜1~4龄蚜占总蚜量的45%,2019年1~4龄蚜占总蚜量的87%,其中禾谷缢管蚜1~4龄蚜占总蚜量的81%,从小麦整个生育期麦田蚜虫混合种群的年龄结构来看,2种蚜虫的1~4龄蚜所占比重最大,2019年禾谷缢管蚜1~4龄蚜百株蚜量占比明显高于2018年。

2.3 不同种类蚜虫与小麦生育期之间的关系

从图5可以看出,2018和2019年不同虫龄(1~4龄蚜、无翅成蚜、有翅成蚜)麦长管蚜和禾谷缢管蚜都始见于小麦拔节—抽穗期,在开花—灌浆期达到峰值,灌浆后期数量大幅下降,2年的变化规律完全相同,说明2种蚜虫种群发生动态均与小麦生育期之间的关系一致。2018年不同虫龄峰值都小于2019年,麦长管蚜(1~4龄蚜、无翅成蚜)2018年峰值(290、90头)与2019年峰值(812、370头)相差约4倍,而禾谷缢管蚜仅1~4龄蚜2019年峰值(11 589头)高于2018年峰值(521头)几十倍,数量发生较大,可能是由于禾谷缢管蚜受温湿度气象条件影响明显,较喜高温。在调查中还发现,2018年,从小麦返青到拔节孕穗期,最先出现麦长管蚜,而2019年,禾谷缢管蚜和麦长管蚜则同时出现,也说明低温可能不适宜禾谷缢管蚜发生。

3 结论与讨论

济源市小麦田间蚜虫为麦长管蚜和禾谷缢管蚜混合种群危害,整个调查期间,2种蚜虫的1~4龄蚜所占比重最大,2年的调查结果均显示禾谷缢管蚜为优势种。曹雅忠等[6]认为黄淮海麦区以麦长管蚜和禾谷缢管蚜为主,但在各麦区的小麦抽穗期以麦长管蚜为优势种;李文峰等[7]认为麦长管蚜是许昌市的优势种群,夏莉[8]也认为在2014—2017年,河南省小麦蚜虫种类以麦长管蚜和禾谷缢管蚜为优势种,其中麦长管蚜田间种群数量明显大于禾谷缢管蚜,以上研究与该研究结果不一致,可能是地域或者小麦品种的差异,也可能是近几年受全球变暖影响,气温升高,禾谷缢管蚜较喜高温[9-10],导致济源市,乃至黄淮海麦区麦田蚜虫优势种群发生变化。

2018年田间最先出现麦长管蚜,2019年禾谷缢管蚜和麦长管蚜则同时出现。研究发现,禾谷缢管蚜的无翅型全若蚜期发育起点温度为5.5 ℃,有翅型全若蚜期发育起点温度为5.36 ℃,高于麦长管蚜的发育起点温度3.45和3.79 ℃[10-11],而2018年早春温度较2019年低,可能导致禾谷缢管蚜种群发展迟缓。但2018和2019年麦长管蚜和禾谷缢管蚜不同虫龄(1~4龄蚜、无翅成蚜、有翅成蚜)的变化规律完全相同,都始见于小麦拔节—抽穗期,在扬花—灌浆期达到峰值,灌浆后期数量大幅下降,与小麦生育期(营养—生殖生长)的关系一致。

麦蚜混合种群动态与小麦生长期之间的关系一致,在(3月下旬—4月中旬)小麦拔节期,麦蚜开始活动,受温度影响,数量增长缓慢,随着小麦营养—生殖生长的并进,4月30日前后蚜虫数量进入快速增长阶段,在(5月11日)扬花灌浆期达到高峰,后期小麦植株器官老化、营养减少,加上温度的升高,蚜虫数量急剧下降,这与周海波等[12]的研究结果相似。