《哪吒2》蕴藏的中国文物独特文化魅力

作者: 卞文志

今年以来,国产动画电影《哪吒之魔童闹海》(简称《哪吒2》)持续热映,不断刷新票房纪录。影片中,许多场景和形象或以真实文物为原型,或从中汲取灵感、加以借鉴,这些隐藏的元素让人既领略到蕴藏于中国文物的独特文化魅力,也将经典的中华美学观念有机融入当代动画电影创作之中,为观众带来了一场视觉与文化的双重盛宴。

《哪吒2》中辽代石函的文化底色

在《哪吒2》中,辽代石函的文化底色在影片中表现得十分出彩。而辽宁朝阳北塔地宫出土的辽代石函,也是目前已知最早的“哪吒闹海”图像遗存。据有关人士介绍,辽代石函四侧刻画了哪吒头戴火焰冠、身披甲胄、脚踏祥云,指挥夜叉追杀修吉龙王的场景,与后来明代小说中“削骨还父”的悲情孩童形象截然不同。

哪吒形象一路演变,他本是佛教神话中毗沙门天王的儿子,后来在《封神演义》里,其父亲换成了“托塔天王”李靖。在辽代石函雕刻中,哪吒都是成人武将的形象,但到了明清时期,哪吒的形象变成了手持火尖枪、脚踩风火轮的青年乃至孩童形象。《哪吒2》虽延续了现代影视中的灵童设定,但石函上哪吒指挥夜叉的威猛形象,或为影片中哪吒“打破规则”的叛逆精神提供了历史隐喻。

1986年,考古人员在辽宁朝阳北塔地宫发现了一件用绿砂岩雕制而成的石函,长51厘米、宽33.5厘米、高41.5厘米。文物管理部门在对文物的修缮过程中,在其上发现了“哪吒闹海”的故事。石函盖刻一方塔,塔身刻《般若波罗蜜多心经》,经文后题“都提点前上京管内僧录宣演大师赐紫沙门蕴珪记”。盖下面一半刻飞天,一半饰团莲藻井,盖四侧面刻六飞天,姿态生动。石函四侧面刻一组佛教中传说的“哪吒护法”故事,图案上书“大圣那(哪)吒太子”,内容为哪吒指挥夜叉率众追杀兴风作浪的和修吉龙王,其头侧均有题名。这是目前所见最早的“哪吒闹海”故事图像,为考古工作者研究哪吒早期形象提供了实物证据。

在这件石函所呈现的画面中可以看到,哪吒头戴火焰冠,身着甲衣,脚踏祥云,左手托佛舍利塔,右手作指挥之势。夜叉或摇旗呐喊,或击鼓助威,或举剑劈杀,或张弓射箭,战斗场面紧张激烈。此外,还有龙王长驱疾飞,回首张口,惊慌逃窜中后脚已中一箭,另一支箭正飞向其腹部,八只有首无身的小龙紧随其后。图像故事是哪吒指挥夜叉率众追杀兴风作浪的和修吉龙王的场景。最终,哪吒凭借英勇善战和正义之心,制服了和修吉龙王。当下人们熟知的“哪吒闹海”传说,是哪吒打死龙王三太子后,为了不连累父母,便削骨还父、削肉还母,其真灵求得太乙真人相助,得以莲花化身重生,这也是最广为流传的版本。

哪吒闹海传说始于唐代佛教文献,经宋元道教整合,最终在明代小说中定型。其核心情节的成熟应该不晚于元代,而明代《封神演义》《西游记》的文学加工,使其广为人知。无论是电影《哪吒之魔童闹海》,还是数十年前的动画片《哪吒闹海》《哪吒传奇》,或是不少电视剧中,哪吒形象似乎都是头扎两个小鬏鬏,身穿小肚兜的幼童形象。可在朝阳北塔地宫石函中所呈现的画面,哪吒俨然是威猛的武将形象,这也表明在辽代,哪吒还远不是当下人们所熟悉的幼童形象。

到了明清时期,哪吒的形象变成手持火尖枪、脚踩风火轮的形象。这要归功于《西游记》《封神演义》等神怪小说的流行。在清绘本《封神真形图》中,哪吒穿上了肚兜,变成了现在大家所熟知的灵童形象。这种形象的演变,反映了哪吒传说在流传过程中的不断丰富和发展。

当哪吒以孩童之躯挑战龙王时,辽代石函上的甲胄武将正跨越时空与之共鸣。这种跨时代的艺术重构,也展现了传统文化在现代语境下的生命力,昭显了历史在当代创作中焕发的新生力。

当下,越来越多的传统文化通过影视文艺形式走红,这是一种积极的文化传播现象。这种方式能让传统文化以更生动、更直观的方式呈现给大众,增加其吸引力和感染力,也有助于推动传统文化的传承和发展。随着《哪吒之魔童闹海》在海内外的热映,在票房不断攀升之际,也掀起了观众对电影背后的神话传说、哪吒文化的演变的探索。辽代石函这件关于“哪吒闹海”最早的图像遗存,自然也受到人们的瞩目,吸引了无数文博爱好者前来打卡。

当下,人们走进辽宁省博物馆打卡,在“山河与共——辽金历史文化主题文物展”中,饱览这件出土于辽宁朝阳北塔地宫的石函,更能深刻感受到这件珍贵文物背后所折射的深厚价值。

阐教仙门玉虚宫与宋徽宗《鹤瑞图》

在《哪吒2》中,玉虚宫是一个八卦形的建筑群,位于陕西省汉中市的天师堂建筑与电影中的玉虚宫非常相似。天师堂建筑有浓郁的道教文化色彩,拥有千年历史。建筑群构思巧妙,风格独特,依山形而建,形成以太极为中心、八卦卦象为整体构型的中国传统院落式建筑群。

电影中玉虚宫的设计堪称中式美学的集大成者。纯白如玉的琼楼玉宇以泼墨山水为基底,雕梁画栋中融入“高处不胜寒”的哲学隐喻。玉虚宫的建筑线条刚柔并济,既保留了传统宫殿的对称庄重,又通过飞檐翘角的动态曲线打破沉闷感。

影片中,哪吒前往玉虚宫时,看到有一群仙鹤飞舞,其中两只仙鹤落在玉虚宫屋顶的鸱吻上。这一幕与宋徽宗赵佶的传世名作《瑞鹤图》非常相似。宋徽宗赵佶的《瑞鹤图》以工笔重彩描绘了政和二年(1112年)群鹤盘旋于汴梁宫殿上空的场景,画面中青空如洗,仙鹤姿态各异,屋顶鸱吻庄严,表达了对“天降祥瑞”的颂扬,也体现了宋代宫廷美学的极致追求。因为宋徽宗在中国绘画史上的地位及其绘画艺术的特点、表达的政治内涵,所以完整保存至今的《瑞鹤图》,成为中国绘画史上教科书级别的作品,也是中国文化史上的一颗璀璨明珠。

影片中玉虚宫的布局与色彩搭配复刻了《瑞鹤图》的构图,屋脊鸱吻则被赋予青铜元素,既保留了唐代建筑的雄浑风格,又融入了商周青铜器的神秘质感。与此同时,通过仙鹤飞舞的意象,将宋代的祥瑞文化转化为现代观众对“仙界”的想象,并强化了玉虚宫作为“规则与秩序”象征的厚重感。导演以宋代皇权的视觉秩序隐喻“天命”,哪吒展现的勇武精神暗合“反抗”,二者的碰撞,激荡出影片“逆天改命”主题的历史回响。当观众为玉虚宫的仙鹤惊叹时,或许在无意识中触摸到千年前的艺术灵光。

在《哪吒2》中,导演还原、致敬《瑞鹤图》,让这幅传世名画惊艳亮相,这不仅是对中国传统文化的深情回眸,更是国漫对中式美学的一次极致探索。当古典美学与现代动画技术相遇,《瑞鹤图》不再是静止的画面,而是化作流动的梦境,带领观众穿越时空,去感受东方美学的深邃与灵动,既让世界看到国漫的无限可能,也让珍藏《瑞鹤图》的辽宁省博物馆火了一把。

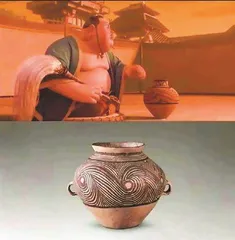

太乙真人酒罐

影片中,太乙真人喝酒的容器就是以马家窑文化旋涡纹彩陶罐为原型的酒坛。马家窑彩陶因1923年首先发现于甘肃临洮县的马家窑村而得名,是新石器时代晚期的一种彩陶文化。马家窑彩陶以其丰富多样的图案、绚丽的色彩和独特的造型而著称,主要分布在黄河上游的甘肃、青海境内。其纹饰多样,包括水波纹、旋涡纹等,其纹饰反映了当时先民们对自然的崇敬。

甘肃省博物馆馆藏的马家窑旋涡纹彩陶罐高22.5厘米,口径14.1厘米,底径10.6厘米。罐身施红、黑彩,口沿内彩,有横竖平行条纹相间排列,腹部绘红、黑彩多条相间旋涡纹五组。早期的漩涡纹方向既有顺时针也有逆时针,后来全都变成逆时针,与现实中水流漩涡的方向一致。这种设计不仅反映了先民们对自然规律的深刻理解,也展现了他们对生活的热爱和创造力。

《哪吒2》与马家窑彩陶的相遇,不仅是一场视觉上的盛宴,更是一次文化上的交流与碰撞,也是对古代历史文化的传承和弘扬。通过电影这一现代艺术形式,古代的文物得以被更多人了解和认识。

《哪吒2》中七色宝莲的相似物风采

在备受瞩目的国产动画电影《哪吒之魔童闹海》中,哪吒与敖丙的灵魂得以保留,但面临魂飞魄散的危机。为了拯救二人,太乙真人决定用七色宝莲为他们重塑肉身。这一设定引起了观众的广泛关注,尤其是七色宝莲的设计原型,与河北博物院的镇馆之宝——错金铜博山炉极为相似。错金铜博山炉是汉代的一件珍贵文物,以其精湛的工艺和独特的造型闻名于世。电影上映后,众多影迷纷纷前往河北博物院,打卡拍照,一睹这件国宝的风采。

作为《哪吒之魔童闹海》中最重要的法宝之一,七色宝莲有着强大“功效”,有了它,哪吒和敖丙才能“重塑肉身”,它与博山炉形如山峦的造型极为相似。博山炉是古代的“香薰机”,因外形酷似仙山而得名。错金铜博山炉, 是西汉时作为香薰、薰炉用的青铜器,现藏于河北博物院,是该馆镇馆宝物之一, 1993年被定为国宝级文物。

西汉错金铜博山炉,1968年出土于河北省满城县(现为满城区)陵山中山靖王刘胜墓。在《发掘纪要》中,该炉被称为“错金铜博山炉”,并配图版。据该《发掘纪要》记载,这件博山炉放置在1号墓后室的小侧室中,中国科学院考古研究所满城发掘队的专家推测此炉“大概是象征在沐浴时焚香用的”,并认为《西京杂记》所载汉代长安城(西汉都城,在今陕西省西安市西北郊)里巧匠所能够制造的“九层博山香炉”,或许同出土于刘胜墓的这件“错金铜博山炉”相类似。也有观点认为,该炉可能就是在长安制作或曾在长安皇宫中使用过。

“错金铜博山炉”设计独具匠心,是一件集实用与审美于一体的艺术珍宝,也是西汉高定版“香薰机”。那么这台“香薰机”不插电,如何扩香呢?据资料介绍,其由炉座、炉盘和炉盖三个部分巧妙构成,炉座足径9.7厘米,雕有三条镂空的龙,头部上仰托起炉盘。炉座与炉盘通过铁钉精致铆合,炉盘与炉盖则可自由开合,便于放取香薰料。香料在炉内燃烧时,轻烟透过炉盖上的镂孔缓缓上升,如同仙境,云雾缭绕,如梦如幻。

“错金铜博山炉”炉身高26厘米,整体造型类似一个大杯子,由炉盖、炉盘和炉座三部分组成。最引人注目的莫过于炉盖和炉盘上部的山峦造型,高低起伏,挺拔峻峭,仿佛让人置身于仙境之中。炉盖和炉盘上部的山峦造型是“错金铜博山炉”的点睛之笔。左右两个次高点上,各有一只可爱的小猴子,它们蹲在高处嬉戏玩耍,增添了几分生动和趣味。而山峦间,虎豹奔走,猎人们背着弓弩在山间巡猎,仿佛定格了两千多年前的狩猎场景。

“错金铜博山炉”不仅是一件精美的艺术品,更是西汉时期奢华生活的见证。它的主人中山靖王刘胜,以骄奢淫逸著称,非“高奢品”不用。他的墓中还出土了著名的国宝金缕玉衣和长信宫灯。因此,“错金铜博山炉”被誉为“史上最豪华的香薰”也不无道理。