我做肯德基公关的那些年

作者: 徐慧危机管理在我的公关生涯中占了很大比重。每当想起,犹然可以感受到彼时的惊心动魄。随着处理的危机越来越多,不断复盘自省,思考越来越深入,我对危机管理有了更深的认知和理解。

危机管理的最高境界:世界太平。不是没有危机,而是让局外人没有觉察到危机的发生。通过前置有效的风险预防和管控,将可能发生的危机消灭在萌芽中。

危机管理的分水之岭:转危为机。危机只要发生了,就不是好事情,就一定有伤害。但真到这个时候,不能做缩头乌龟,也当不得埋头鸵鸟,只能积极应对,尽可能快速止损。转“危”为“机”,实为将功补过,把对公司、对品牌的伤害降到最低。

要知道,打造一个好品牌,都需要历经“一路捉怪降妖、九九八十一难”,方能到西天取得真经。但重创一个品牌,可能只需要一个危机。所以说,于公司、于品牌而言,必须爱惜自己的羽毛。负责危机管理的人很重要,公司品牌做的事更重要。首先绝对不能涉险或者赌运气;其次有些事情即使没有违法违规,但有悖公序良俗、可能引来民怨,也不能碰。即使品牌有什么大家不知道的委屈,在这种情况下,也多说无益。正视错误,尽早道歉,是唯一正解。

立规矩:建立系统的危机管理制度和流程

作为行业内的一艘航空母舰,公司旗下所有品牌的餐厅截至2016年已超过7,000家,员工超过42万人,每天服务的顾客超过几百万人次。一家餐厅就是一个小社会。一天营业下来,吃喝拉撒,甚至还可能上演着人世间的悲欢离合。

哪怕有一半餐厅一天发生一起顾客投诉,全国就大概有2,500~3,500单事件。其中如果有1%的投诉,餐厅在第一时间没有处理好或无法处理而转到市场公共事务部接手,每天就可能有25~35起顾客投诉会升级为事件、危机,这还不包括媒体采访、行政部门检查等。如果其中再有2~5单报备总部需要支持或有1单有可能成为全国危机时,我们团队投入的时间短则3~5天,大的事件甚至还需要更长的工作周期。因为这么大的体量,因为这么大的基数,所以公司必须打造一个自上而下、自下而上的双向有效的危机管理体系。(参见副栏“公司的危机管理体系”)

首先,在采取所有行动之前,需要一个指引纲领。经过千锤百炼,“危机管理策略”和“危机应对流程”经过1.0、2.0、3.0……几代版本的更迭,成为许多同行希望得到的“秘籍”。

基于这个政策和流程,餐厅为第一责任人,并给予充分授权。凡是在餐厅层面可以解决的问题,绝不上升层级,绝不拖延解决。

从餐厅到市场分公司,再到总部,一套短流程、高效率的处理机制,力争保证将事件、危机的应对和解决控制在最短时间。

依据指引,市场分公司和总部两个层面都需要分别设立危机小组,包括核心常设成员和机动成员,确保所有成员都有相互24小时随时联系的方式,并确保随时可以征用或启用的线上会议间、线下会议室及所有提供保障的设施设备。

总部危机小组的总指挥是CEO。必要时,不论他人在何处,担当危机协调员的公共事务部成员可以以任何方式与他取得联系。因此,我的手机通讯录里保存着所有核心成员的办公室号码、手机号码和家庭电话,甚至还有公司公务机上的卫星电话。同理,各个市场分公司的总经理是第一负责人,由其决定是当机立断做决策,还是立即上报总部寻求支援。

在这套制度与流程中,有一个高度共识:专业的人做专业的事。因此,严格清晰的新闻发言人制度是重要组成部分。除了指定的新闻发言人或临时被授权委任的相关人员外,任何人员,哪怕是部门负责人或职级高的人,也都不可以接受媒体采访或对外发言。放眼周遭发生的各家公司的危机事件,由于接受采访的人或当事人发言不当而引发的各种“翻车”事故比比皆是。

扎马步:从顾客投诉这个基本功练起

一家企业的危机管理水平,应该都不是与生俱来的。实践出真知,实战是最佳的检验机会。但不能坐等危机发生。企业所处行业各有特点,例如快消行业,每天与消费者打交道的日常,就是练兵的机会。扎好马步,打好基本功,在更大的浪来袭前先做好准备。

不能说全部,但许多危机都是由顾客投诉升级而来的。

有人可能嫌弃顾客投诉都是些鸡毛蒜皮、鸡飞狗跳的小事,不登大雅之堂。但在我看来,这最能考验人的情商、智商、法规业务熟悉度、综合研判能力、沟通能力,还有协调行政部门检查问询和媒体采访的能力。

B2C(企业对消费者)公司管理顾客投诉,有的委托第三方专业公司代理,也有的自己做,设置“客服团队”或“客诉处理”专职人员,一般放在营运团队,或者市场部、电商部,也有的归公关团队管理。

不论架构怎么设计,这个职能团队存在的重要性毋庸置疑。第一时间回复顾客疑问;第一时间倾听顾客投诉的内容和需求;表达关注或歉意,并缓和情绪;如有必要,寻求专业部门支持,力争尽快给出双方接受的解决方案。

这里提到的“第一时间”很重要。许多消费者最初找过来,并不是不讲道理,也不是气势汹汹,只是想解决问题。所以在这个“第一时间”里,如果一线员工或客服处理得当,三下五除二就可以把案子圆满解决并关掉。但现实生活中,往往就是在这个黄金沟通期里,因为处理投诉的员工不专业,导致消费者的怒气不断上升,矛盾激化,直至最后升级,消费者到相关部门、专业协会、媒体进行投诉,或者干脆在自媒体上持续曝光。这种情形下,公司公关部、法务部就需要介入,斡旋协调,来来回回做若干轮沟通。几个回合下来,往往最终给到消费者的解决方案远远大于最初消费者提出的诉求。经济成本、时间成本都搭进去了不说,当事人可能从此还和品牌结了怨,舆论上又折腾了一圈,甚至最终企业还因此被处罚……何苦来哉?

处理顾客投诉是门学问,是做危机管理的基本功。讲人话,讲对方听得懂的话。不要答非所问,更不要顾左右而言他。认真、真诚地对待每一起客诉,假以时日,总能积累出真金白银的Know-how(“窍门”或“门道”)。

将心比心:如果爹妈遇到了这些糟心事。

我处理了无数消费者投诉。很多时候,听完整个事件,我给到团队的第一个反馈往往是:先不要预设立场,也不要义愤填膺;不要认为每个消费者都是来碰瓷、找茬的;设想一下,如果是家里爹妈遇到了这种糟心事,你也会这么想吗?

● 与消费者交换立场,自己代入一下当时那个情境;

● 拿出同理心,与消费者共情;

● 将心比心,自己是否满意这种解决方案?

这些看起来都不是复杂的道理,但真的遇上事儿,处理的人很容易上头,看哪个人都像是来讹诈公司的坏人。

不可否认,有不讲理的消费者,但“恶人”毕竟是少数。大多数消费者花了钱是来买产品、享受服务的,而不是买气来生的。

估计每家企业都有一本厚厚的关于常见问题回复(Frequent Questions & Answers, FQA)的书,要求客服熟读这本“圣经”。不管消费者来问什么,都从里面找答案,再复制、粘贴,然后像车轱辘一般,重复一遍、两遍。想想我们是不是多多少少都有过类似的经历?那种感觉是不是糟糕透了?是不是再好的脾气也会控制不了,想当场发飙?

不要拒绝、排斥或不要怕与消费者当事人直接沟通,不要只想着让律师出面或者让客服滚轱辘一样重复着标准回复。

“危机演习”常态化

对于一家企业而言,危机管理是一项系统工程。企业越大,越是复杂。在这套体系中,居安思危,常态化演习是一个重要环节。没有平时的训练和积累,一旦紧急情况发生,将会陷入一片混乱。

公司除了日常针对营运团队的各种顾客投诉、紧急事件应对的培训之外,还有两个重要培训:

● 针对全国各市场总经理和各职能部门负责人的媒体采访培训。

● 针对全国公共事务团队的突发事件应对及媒体采访培训。

这两个培训,早期都是邀请外部著名的公关公司来执行的。费用高不说,理论部分也都大同小异。关键问题在于实践操作部分。如果使用对方的案例,有帮助,但意义不大,因为常年换汤不换药。

受制于人,不如先发制人。后来我带着团队自行研发了一套媒体采访培训的课件,除了少数基础理论外,很大一部分内容都是现场实践。我们先根据过往发生的经典案例编写教案,再请来媒体记者老师就设计好的危机场景,对学员展开一轮轮碾压式采访,真实还原现实生活中可能发生的各种突发采访情境。

每个参加培训的个人或团队,都分别被关在独立的房间里。而讲师和观察员则在另外一个会议室里,通过摄像头了解各个成员的应对表现。最后大家集中在一起,共同观摩每个人的采访录像,然后由讲师和媒体老师进行现场点评。

可以想象一下那个场面。没有面子自尊,只有专业与否。演习现场受挫被拷问,总好过真实情境下的犯错和后悔。

用参加过演习培训的人员的话说:“这是地狱式的培训,但也是正视自己、脱胎换骨、迅速成长的培训。”

与时俱进,不断更新课件,并将演习常态化,这是确保团队保持“能打仗、会打仗”状态的一个重要手段。

风险管理要前置

危机管理的最高境界就是世界太平,在危机可能发生前,将其消灭在萌芽阶段。如何做到这一点,就是下文要聊的风险前置管理。

公司决策层的态度和对风险管理的设计机制是关键。建立有效的公司管理制度和体系,尽量避免每个部门只顾眼前的一亩三分地,在大局上推动促进各部门之间的合作与互补。

具体而言,可以通过一些管理方法来实现各部门的通力合作。在此之前需要传递和达成以下共识:

● 公司好,大家才能都好。

● 是祸躲不过,不如早面对。掌握主动,被动挨打。

● 专业的人做专业的事。

公司在一次次危机洗礼中不断学习和成长,充分意识到风险管控的重要性,先后成立了两个重要的委员会:“风险评估委员会”和“宣传品审核委员会”。这里重点分享“风险评估委员会”。成员组成不是各个职能部门的主管,也不以级别论英雄,而是由食品安全办公室牵头,邀请品牌团队、品控部、公共事务部、法务部最有发言权的专业人员作为常设委员。每个月一次会议,集体评估与产品、原料、供应商等相关的风险议题,并罗列出一张“排雷”清单,按照轻重缓急,逐一找出应对方法,并制订行动方案和时间表,然后在重要时间节点回顾、审核进展情况,确保大家信息、行动同步。委员会要求常设委员必须保证出席时间。

做风险评估时,需要遵循几个步骤,不能胡子眉毛一把抓。

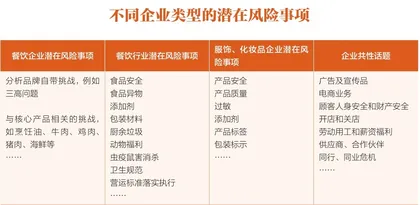

第一步,结合行业特点、企业特点,把涉及自身有潜在风险的事项罗列出来,在大框架上先做到心中有数。

结合我做过的不同企业类型,这里综合举例。(参见副栏“不同企业类型的潜在风险事项”)

第二步,将罗列事项进行分类,找到责任主体方。例如,与营运管理相关的,就交给品牌营运团队来思考应对;与企划部有关联的,就由他们负责;而与食品和产品安全、食品和产品质量,特别是与添加剂、特殊物质等议题相关的,则是“风险评估委员会”重点关注的内容。

第三步,除了以上划分之外,相应部门需要有人研究与行业、企业相关的各项法律法规,特别是即将出台或刚出台的新法新规,以及老法新版的变化内容,并及时给出预警。如果企业或其供应商不能及时做出调整或变更,将面临各种风险,并有可能造成巨大损失。