识别真假OKR

作者: 况阳OKR是我从业生涯中伴随时间最久的一个管理方法。

从2015 年至今,我先后战斗在华为、阿里巴巴、腾讯等中国领先企业推行OKR的最前线。这几家企业都很成功,却又形态各异,业务领域、企业文化各有特点。除此以外,我还同其他企业,如高科技企业华大基因、初创游戏企业tap4fun 等保持着很好的接触,帮助它们在企业内部开展OKR,这些经验都很有启发意义。

与此同时,在同外部企业交流的过程中,我也发现,国内不少企业的OKR出现了很多变形,很多企业将OKR作为一个单点实践在片面地开展,出现了断章取义的现象,甚至把OKR等同于KPI在用,只是换了个名字。可以看到,OKR在国内已经开展6年有余了,门派众多,真假难辨,是时候萃取真金,让真OKR现身了。检验真OKR的最终标准,是实施OKR后能真正促进组织业绩的跃升。我希望尽我所能,把我在组织中的亲身实践萃取出来,给其他还在实施和准备实施OKR的企业提供更全面、科学的参考,帮助它们开展“真OKR”。

OKR的三层结构

从定义上,OKR只包含两个部分:目标(objective)和关键结果(key results),但在企业实践中,我们一般会把关键举措(action)纳入OKR范畴,将OKR事实上延展为OKRA。所以,OKR更多作为一个三层目标结构在被应用。

如副栏“OKR的三层结构”所示,在OKR三层结构中,O是一种追求和方向,KR是通向这一追求的若干个里程碑,Action则是达成里程碑的一系列阶梯。

O的三重境界

大多数情况下,O是定性的,以激发和点燃人内心深处的激情为目的,它要阐明做事的方向,以及这样做之后能为公司、为客户、为这个社会带来什么改变。

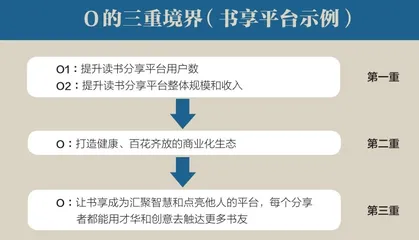

要做到这一点,通常并没有那么容易。很多时候我们习惯了只是去描述我们要做什么,而不是去挖掘这样做的深层次意义是什么。举例来说,某团队是专门做读书分享产品的,它构建了一个读书分享平台“书享”,用户可以把他们的读书心得分享到“书享”上,去启发更多的书友,让知识形成二次生产力。于是,在某一个季度,团队的负责人写下了下面两个O。

O1:提升读书分享平台用户数

O2:提升读书分享平台整体规模和收入

这两个O本身有错吗?没错。“提升用户数”和“提升规模和收入”确实指明了两个方向。然而,这两个O最大的问题在于,它们仅仅停留在做什么的浅层表面,没有深入到为什么要做的更深层次。在此启发之下,团队负责人把这两个O迭代成了下面的样子。

O:打造健康、百花齐放的商业化生态

这个O比上面2个O更进了一步,上了一个台阶,“提升用户数”与“提升规模和收入”更深层的目的都是要打造一种商业化生态,而且希望这种商业化生态是“健康”的而非只关注一时得失的,是“百花齐放”的而非一家独大的。然而,对于一个读书分享平台来说,商业化总显得有些“铜臭”气息,追求商业化不应该成为团队的目标,它应该只是团队在满足了用户的知识渴求之后带来的一个自然而然的结果。基于这样的思考,团队负责人又进一步迭代生成了下面的O。

O:让书享成为汇聚智慧和点亮他人的平台,每个分享者都能用才华和创意去触达更多书友

这个O就非常能点燃团队了,它阐明了团队接下来要做的事的深层价值和意义。作为一个读书分享平台,它锚定分享者,去帮助他们释放才华,用他们的创意去触达更多书友,从而使书享成为一个汇聚智慧、点亮他人的平台。

书享平台负责人对团队O的三次迭代,实际上体现了O的三重境界。

第一重:Just Do(单纯的做什么)

O仅仅描述了做什么,没有阐明为什么要这么做。类似的有“打开欧洲市场”“提升产品利润”“开发新产品”等。这样的O本身没错,但是因为没有说清楚它的价值和意义,从而使得它太过务实,不能够点燃他人。

第二重:Direct Why(浅层为什么)

O开始描述一些价值和意义,但还是比较直接。类似的有“打开欧洲市场,拉开公司进军发达经济体的序幕”。对O的思考到了这一层后,就开始具备一些点燃效果了,能让大家不只看到要做什么,还能了解到一些这样做后的价值和意义。

第三重:Root Why(深层为什么)

对O的思考到了这一层,剖析得已经足够深刻了,它穿透了做事的本质,体现了对为什么要做这件事的深层思考。类似的有“重塑用户心智,实现从‘便宜货’到‘便宜好货’的转变,真正惠及平台买家”。O如果能进化到第三重境界,就能更好地点燃团队。

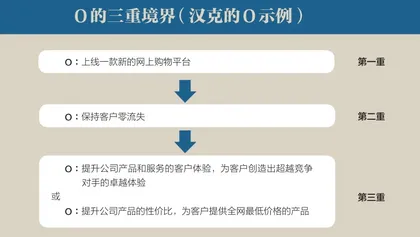

美国OKR专家巴特·邓·汉克(Bart Den Haak)在辅导企业制定OKR的过程中,也经历过O的这一演进历程。最初,汉克辅导的大型零售公司制定的O是“上线一款新的网上购物平台”。然后,当他们试图定义这个O的KR时,发现它们只能是一些诸如什么时间完成设计、什么时间完成开发之类的项目里程碑,这显然太过常规,没有任何激励人心的成分。

汉克在驱车回家的路上,突然顿悟:上线一款新的网上购物平台,只不过是达成目标的一种方式,而不应该是目标本身。当初为什么要定这个目标呢?因为公司发现,现有的在线购物平台上的客户正在加速流失,希望能通过开发新的线上购物平台拉回一部分客户。但是,开发新的线上购物平台,能否阻止现有在线购物平台上的客户流失呢?很显然不能。新的线上购物平台能否就带来更多的客户呢?答案也是不确定的,因为公司并没有深刻分析现有客户流失的原因。如果从这个层面考虑,公司真正的目标应当是阻止客户流失,而非再造新的线上购物平台。于是,汉克帮助公司重新定义了O:保持客户零流失。在这个目标之下,是否还要发布新的在线购物平台,就需要再讨论了。

在我看来,这两个版本的O,代表着O的三重境界的第一重和第二重,汉克如果继续深挖,很可能会发现:保持客户零流失这一目标,还可以再进一步演进。保持客户零流失是站在公司角度思考的结果,如果站在客户角度去思考,客户为什么会流失,公司给客户创造了什么新的价值从而留住客户,这些问题都没有被探讨。如果我们站在客户角度来思考,公司的O可能是下面这样。

O1:提升公司产品和服务的客户体验,为客户创造出超越竞争对手的卓越体验

O2:提升公司产品的性价比,为客户提供全网最低价格的产品

O1走的是体验至上路线,O2走的是低成本竞争路线,走哪条路线,取决于公司的战略定位。这就好比京东希望打造的是极速物流体验,而拼多多走的是低价路线一般,两者面向的用户群不一样,却同样成功。

上述思考实际上同样代表了O的三重境界。

OKR包含O和KR。O代表理想主义,负责点燃人内心的梦想情怀,激发他们对诗和远方的渴求;KR代表现实主义,致力于脚踏实地、一步一个脚印地走向远方。

KR的两种类型

通常来说,KR有两种类型:度量型和里程碑型。

度量型是最常见的类型,它通过量化的数值以标明要做到什么程度。例如:

● 提升手机启动性能至1秒以内。

● 实现单产品5亿元营收额。

● 拿下3个头部客户。

● 产品DAU(日活跃用户数)达到1亿。

度量型KR又可以进一步细分为:正向型、负向型和范围型。

● 正向型KR:一般采用诸如“增加”“建立”“提升”“扩大”等字眼进行描述,例如上面示例中的“提升手机启动性能至1秒以内”就是一个正向型KR。

● 负向型KR:一般采用诸如“减少”“降低”“消除”之类字眼进行描述,常见的如“降低产品运营成本10%”“消除80%灰黑产业链对平台买家造成的干扰”。

● 范围型KR:它不是一个单一数值,而是有一个起止范围。例如,“将产品运营成本控制在3%~5%”“咨询顾问的使用率维持在70%~80%”。这两个例子中的KR,都不是单一数值,这样的KR叫范围型KR。范围型KR具备更大的灵活性,当实际达成情况落入范围型之间时,都视为KR已达成。

在实际工作中,我们发现,并非所有KR都可以用数值去量化表示,在一些情况下,用里程碑表示KR的推进程度可能会更合适一些。举例来说,如果我是负责产品开发的,我的KR可能是“发布3个功能”,但也有可能,我在这一OKR周期中,只是在负责开发一个推送通知功能,那么这个时候,我的KR就可以写成“发布上线产品推送通知功能”,这个KR就变成了一个里程碑型KR了。

需要注意的是,里程碑型KR并非意味着KR就是定性的,它实际上是从结果维度表示了一个终点。我们经常会用“完成”“达到”“实现”这样的词来描述里程碑型KR。

真OKR的标准:CLASSIC

很多企业制定OKR,只是套用了OKR的形式,生成的并不是真OKR。真OKR应当达到什么样的标准呢?听到的回答常常是:SMART。SMART是五个英文单词的缩写,它代表目标的五个方面,分别是:specific(具体的)、measurable(可衡量的)、achievable(可实现的)、realistic(实际的)、time-bound(有时限的)。

自乔治·朵兰(George Doran)1981年提出SMART标准后,SMART标准几乎成了评判一个目标是不是好目标的唯一标准。然而,绩效管理专家迪克·格罗特(Dick Grote)认为,SMART原则已经过时了:

SMART原则在判断目标本身是否正确上毫无作用。也就是说,制定符合SMART原则的目标很容易,但制定出来的并不一定明智。更糟的情况是,SMART原则鼓励人们制定低目标。没人愿意制定看起来不可实现或不符合实际的目标。

美国绩效管理专家罗斯·米勒-汉森(Rose A. Mueller-Hanson)和伊莱恩·普拉科斯(Elaine D. Pulakos)也指出:

事实上,没有证据证明SMART标准可以提升组织业绩。基于我们多年的研究,我们可以得出的结论是:组织花费在制定SMART目标上的时间并不值得。组织应当将时间更多地花费在帮助管理者如何设定有意义和挑战的目标上,是否遵循SMART标准反而没有那么重要。

退一万步,即便SMART标准适合用来衡量无结构的KPI,它也依然不适合用来衡量OKR,因为OKR是有结构的。OKR的O和KR组成了两层结构,O指明方向,KR明确具体要达成的结果,KR要围绕O去构建,O和KR是存在差异的。这也就是说,在评估高质量OKR的标准中,应当分别定义O和KR的标准,这样才更具有指导意义。基于过去在企业大量的OKR实践,我发现,好的OKR要符合CLASSIC标准,而非SMART标准。CLASSIC七个字母分别代表制定OKR时应关注的七个方面,其具体含义如下。

有客户价值(customer-oriented) 无论是O还是KR,都要面向客户,把为客户创造价值作为最终目的。很多时候,我们都喜欢站在内部视角去写OKR,而往往忽视客户视角。例如,“打造一款市场销量第一的产品”就是站在组织内部视角制定的O,客户才不关心你是否销量第一,客户关心的是你的产品有没有价值,好不好用,服务好不好。所以,如果站在客户视角制定O时,O更应该是类似“成为市场上用户体验最好的产品”这样的描述。请记住,只要有可能,尽可能让你的OKR靠近客户,而不是远离客户。