我的妈妈是“乳娘”

作者: 刘超

在抗日战争最艰难时期,胶东乳娘用自己的母乳哺育革命后代 ,视乳儿为己出,保乳儿胜亲生,她们用超越血脉亲情的大爱,诠释了红色乳山革命根据地的乳娘精神。

盛夏的胶东山青水绿,天阔云洁。位于山东威海乳山市田家村的胶东育儿所旧址,一个个感人的乳娘故事,撞击着参观者的心灵,不由得让人热泪盈眶。

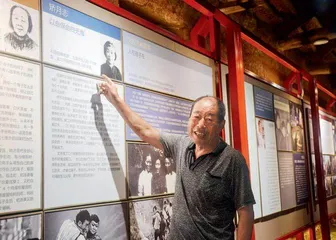

1942年,胶东育儿所成立。前后10年间,300多名胶东乳娘哺育党政军干部子女和烈士遗孤1223人。在日军的残酷扫荡和数次迁徙中,乳儿无一损伤。因乳娘都是秘密抚育乳儿,乳儿又多用乳名,乳娘大都不知道乳儿的父母是谁。加之乳儿年龄小、没有多少记忆,以及档案散失等原因,很长一段时间里,乳娘的感人事迹被堙没乡间,鲜有人知。在胶东育儿所的展板上,真实地记录着家喻户晓的乳娘故事。

忍痛舍子保乳儿的姜明真;靠棉裤和体温在深山雪夜保护乳儿的宫元花;婆婆丈夫齐上阵,同心协力抚育乳儿的沙春梅……人在孩子就在,是她们的庄重承诺,舍命护孩子是她们的无悔选择,一段段感人的乳娘故事让无数人为之动容。

在田家村,一位乳娘的儿子被村书记请到了记者面前。他叫田瑞夫,生于1949年。这位笑意盈盈的老人,长着一张典型的中国农民的脸,肤色黝黑,皱纹错杂。他笑嘻嘻地望着我们,虽然这是一双老人的眼睛,但眼神却是婴儿般的纯净;笑容也如孩童般单纯,没有半点功利。

田瑞夫操着一口浓浓的胶东口音,讲起了育儿所与田家村割不开扯不断的缘分,详细讲述了母亲矫月志喂养八路军后代的故事。

时光倒流至1937年,卢沟桥事变后,日军入侵山东,不久山东全境被日军占领。胶东地区的八路军主力和党政军机关在突破日寇层层封锁中被迫频繁转移,时刻准备行军打仗,孩子无法养在身边,有的只能将孩子送给老乡,有的忍痛直接把孩子放在路边,祈求能被好心人收养……

为保全革命后代,中共胶东区委指示胶东区妇女抗日救国会筹办一个战时育儿所。1941年11月,育儿所依托胶东医院在荣成县岳家村筹备成立。1942年,因形势所迫,育儿所必须找个更安静更可靠的地方。

牟海县(今乳山市)位于牟平南端、海阳东端,三面环山、一面环海,地理位置偏僻,是抗日战争时期的敌后根据地。1942年4月,育儿所秘密迁移到了牟海县环境隐蔽、群众基础好的东凤凰崖村。同年7月,随着孩子的逐渐增多,胶东育儿所又转移至交通相对便利的田家村。

育儿所对乳娘的选择条件非常高,因为照顾孩子不但要吃苦受累,而且要对外保密,承担很大的风险。特别是当敌人要“扫荡”时,乳母还要带着孩子一起反“扫荡”,可以想见危险之大。

田家村乳娘矫月志抱养的孩子小名叫生儿。生儿刚到她手中时,面黄肌瘦,老爱哭闹,喂养一段时间后,丝毫不见起色。矫月志内心十分内疚:“人家爹娘为咱打鬼子,咱连个孩子都看不好,这说不过去啊!”

矫月志抱着生儿来到村里的胶东育儿所医务组。医生经过诊断后说:“大姐,这是严重贫血,太危险了,需要马上输血!”矫月志听后放下了心:要血还不简单,咱有的是!她马上撸起衣袖把胳膊伸给大夫。这一天,矫月志为生儿输了20毫升血,生儿没有丁点儿变化,半夜还是不停地哭闹。第二天,矫月志抱着生儿继续输血,还是没有效果。第三天、第四天…… 20 天后,生儿的脸才开始泛红,晚上也不那么闹腾了。但矫月志的脸变得煞白。大夫怕她身体吃不消,对她说:“大姐,你先养养吧,等有血源了再说。”“那得等到啥时候,再等下去,生儿会没命的!”矫月志死活不干。她又接着给生儿输了 20 天血,生儿晚上明显不哭闹了。为了救护乳儿,矫月志不顾自身体弱,先后数十次献血,只为全力兑现照顾好乳儿的承诺。

丈夫心疼妻子,特意借了几个鸡蛋给矫月志补补身体,她又是不肯:“给生儿吧,他不好俺也没胃口。”生儿的病好了又犯,犯了又好,把矫月志折腾得死去活来,输血后时常一头倒在炕上昏睡,最多一次连续躺了三四天,身体才缓过来。矫月志以命保命,无怨无悔,因为她觉得要对得起生儿的父母,更要对得起自己的良心!

胶东乳娘催人泪下的故事还有很多,在血雨腥风的革命战争年代,她们用朴实无私的母爱,谱写了一曲曲感天动地的大爱之歌。

(责任编辑:魏洁)