日记文化与国学新典

作者: 康新明

日记,是最早的文学载体,最原始的历史记录,最古老的书写形式,最真实的第一手资料。

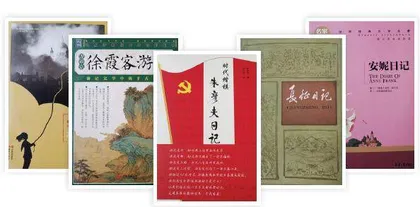

我们知道,中国国学经典书籍成千上万、洋洋大观,浩如烟海、堆积如山。那么,这些典籍是怎样写成的呢?以愚拙见,这些书卷应该说是由日记演变进化而来的。在远古时代,在没有笔墨和文字之前,原始部落的先民们即类人猿们是靠“结绳记事”或用坚石硬木在龟甲、兽皮上刻印记号的方法来记录事情的,发明了毛笔和碳墨后,开始在树皮上、竹片上刻刻画画,再后来发明了文字和纸张,开始在纸上记录事情。可以说“结绳记事”是最早、最古老、最原始的日记,是在没有文字之前的日记雏形,有了文字笔墨才结束了“结绳记事”的历史,才有了日记的前生后世,才有了诸多的文章、书籍流传于世。可以说有许多国学典籍是以日记形式或参考日记写成的,也可以说是先写日记记录事情(事件)经过(过程)再汇集编纂成书。如《论语》,是由孔子的学生们回忆记录老师的三言两句、锦言良句而成;《徐霞客游记》是将每天的出行见闻记录下来编辑成书;《曾国藩家书》是他从武30年来、150封书信(日记)随想随笔的真知良言。另外《齐民要术》是通过对农作物、畜禽养殖的观察,记录它们的成长、成熟、收获的季节(日期)汇集总结;《本草纲目》也是通过数百种植物、矿物、生物、动物的药理作用,在反复实验记录下来后再编纂成药典的;《针灸甲乙经》是扎哪个穴位治什么病总结出来的针法等。这些也可以称之为“实验日记”。如果没有一篇篇、一年年日积月累的日记和试验记录的笔记,哪有经得起后世检验、顶事管用、人民大众喜闻乐见且流传于世经久不衰的经典呢?还有那些暂时没有列为国学书籍的名人日记集(选),如《雷锋日记》,鲁迅的《狂人日记》等等,都是非常有价值的珍贵史料。

去年恰逢中国共产党成立一百周年,建党百年的历史就是由一篇篇日记(大事记)组成的。特别是新中国成立前的28年间,在条件异常艰苦,环境极端恶劣,烽火硝烟不断的情况下,无数革命前辈们却能把每一个事件、每一次会议、每一次战斗、每一天的事情都记录下来,保存下来,实在是难能可贵、十分宝贵、弥足珍贵。如萧锋前辈的《长征日记》,美国记者埃德加·斯诺的《西行漫记》,王林前辈的《抗战日记》以及大家熟悉的十万人书写抗战一天的《冀中一日》等等,这些日记就是中国共产党、中国人民解放军和新中国诞生前的最真实的历史,还有去年6月出版的《中国共产党一百年大事记》(1921年7月—2021年6月),就是以日记的形式记录下大事、要事和值得记的事。它是我们党、军队、国家红色基因和红色血脉的营养剂,是我们的民生国学新典。

一个国家的历史,一个地方的志书,一个家族的谱系,都是靠日积月累发生的事件(事情)编纂而成的。可以说,国史、方志、家谱是日记的积累和沉淀,是日记的提炼和升华。它是中华民族历史文化的三大载体。自从有了人类、有了语言和文字,历朝历代都有专门写史、写志、记事的专职人员和专职机构。如封建社会叫什么师爷、史官、文吏,现在叫文案、文秘(书)、记录员。由于日记不受任何组织机构、任何人的约束和限制,所以,哪个行业、哪个阶层、哪个职业,写日记的大有人在,而且日记的形式和内容也是五花八门、千奇百怪,它构成了人类社会更替变迁的最真实记录,是时代发展变化的烙印和见证,是国家和民族兴旺发达、繁荣昌盛、抚今追昔的“对比参照物”,是为后来人著书立说提供货真价实的第一手史料。

说起日记、想起雷锋,人们首先想到的是他的日记名言:“人的生命是有限的,可是为人民服务是无限的,我要把有限的生命投入到无限的为人民服务之中去”。以及他的“傻子”精神、“螺丝钉”精神,“钉子”理论、“海绵”理论等日记至理名言。可以说雷锋同志就是坚持写日记、写好日记的杰出代表人物之一,他的名字是与“日记”二字分不开的。雷锋同志之所以成长为伟大的共产主义战士,是他长期学习毛主席著作的结果,是他坚持读书写日记的结果,是他善于思考勤于动笔的结果,是他学以致用、积极践行的结果。雷锋日记有很多篇都是读书笔记。今天仍然具有现实指导意义和励志教育意义。古人云:“不动笔墨不读书”。“读书不记枉读书”。说的就是写(记)的重要性。

写日记是一份喜爱、一种兴趣;写日记是一份自觉、一种情怀;写日记是一份责任、一种担当;写日记是一份耕耘、一种毅力;写日记是一份收获、一种历练。在学习国学经典、传承优秀传统文化和学习党史、传播红色革命文化的道路上,不妨先从写日记开始,把自己的经历、见证以及身边的人和事;把看完一篇文章、读完一本书的感想感悟、心得体会;把参加完一次有意义的活动感受;把自己从事的职业、事业、工作和生活中的点点滴滴;把自己关注关心、喜欢喜爱、感兴趣的事情,用纸和笔记录下来,保存起来,这是一件非常有意义的事情,值得去做、而且不难,提升自己、感动他人,丰富人生、受益终身,利国利民、惠及子孙。

与新中国历史上许多英雄人物轰轰烈烈的事迹相比,雷锋的故事略显平凡,似乎桩桩件件都是小事。然而,正是由于这些小事在日记中的不断积累,才真正体现雷锋精神在本质上的升华。

雷锋去世五个月后,雷锋的日记再次被要求整理出来。1963年4月,《雷锋日记》由解放军文艺出版社出版,在全国发行。这也是第一本正式出版的《雷锋日记》。一共选辑了其中的121篇,约4.5万字编辑成书。根据一个公开的数字表明,《雷锋日记》光是在“文化大革命”结束前就印刷了160万册。

之后,《雷锋日记》又不断被再版了几十次,甚至“漂洋过海”到了国外。据1973年统计,当时就有28个国家,用外文翻译出版的《雷锋日记》《雷锋诗文集》,共有英文版、法文版、日文版、朝鲜文版、泰文版等32种。

“80后”“90后”们,更是唱着《学习雷锋好榜样》长大的。对于雷锋精神,他们开始有了更深刻的解读。“尽管现在3月5日不再重现昔日挂条幅扫大街的热闹街景,但这也是一种进步。‘学雷锋’不能是一阵风一句口号,雷锋精神永远不会过时。当乐于助人成为生活中的一种常态后,当我们每个人都心怀爱心后,那么每天都是‘学雷锋日’。”雷锋,不仅在中国家喻户晓,还成为一种象征、一个文化符号而走向世界。美国《时代周刊》介绍:“雷锋品牌是中国人民也是全人类共同的精神财富。”

我非常赞成我的好朋友李明强的观点:说雷锋、写雷锋、传承雷锋精神,统统绕不开《雷锋日记》。现代管理学有个著名的吉德林法则:把问题弄清楚准确写下来就等于解决了一半。吉德林法则不仅仅适用于企业管理,也适合对人生和生活的管理。吉德林法则突出文字记录的神奇。写日记对于个人发展更是这样,平凡人只要养成写日记记录平凡人生的习惯。写日记和诸多好习惯一样,无论多么渺小,只要坚持就一定会创造奇迹。雷锋和众多学习雷锋写日记的人都验证了这一点。

输出知识改变命运。长期以来的应试教育过于强调读书学习,输入知识。其实只有知识的灌输而不消化吸收、也不创造新知识不输出新知识是难以创造价值的,也不是人们学习的最终目的。雷锋尽管没有获得高学历,缺乏系统地输入科学文化知识,但是他和毛泽东主席一样不动笔墨不读书,在工作中善于学习输入知识,同时用日记记录了自己的思想,实质是进行了知识的创造和输出。其兼输出式学习的效果是超常的,对个人内在能力和素质的提升是倍增的。雷锋的人生发展证明,写日记是一种高效的、自主学习成长的人生发展方式。可以说雷锋用6年时间坚持写日记大大提升了自己的思维写作能力,其内在素质的诸多方面实现了跨越式的发展,关键是他给后世极为有益的精神财富。精神财富与物质财富的显著区别是可复制能倍增。

(责任编辑:仇学平)