地铁里的中国人

作者: 任锡海

2018年6月,小孙子的出生促成了我隔三岔五搭乘青岛地铁3号线往返于新老城区间的东西之旅——同妻子一起照看小家伙。当地铁众生相丰富地展示在我面前时,用摄影记录下来的念头自然生发出来。

我与摄影的缘分始于1973年,那一年,为筹建青岛市摄影展览办公室,我从青岛市歌舞团调入青岛市文化馆,从一位舞台美术师摇身一变,成为一名从事群众摄影培训、辅导、研究和活动组织的群众文艺工作者。为做好新的工作,我努力学习、大胆尝试,在实践中收获经验,将其提炼后用于日常的培训工作。“相机随身带”“记录身边生活”逐渐成为我自勉的座右铭,也成为我与青岛摄影师共同分享的知心话。

几十年间养成的摄影习惯根深蒂固。退休后的20年来,我也始终坚持拍摄。也正因此,从踏上青岛地铁的那一天起,我就习惯性地“东张西望”,尝试拍摄地铁生活和地铁里的人——只不过现在用的是随身携带的手机。在地铁上拍照,手机比相机更有优势,更宜于抓拍,也更容易被地铁里的乘客接受。

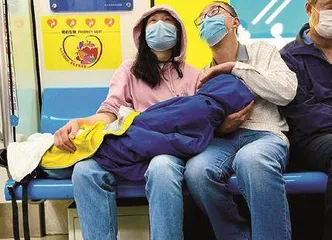

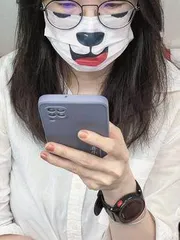

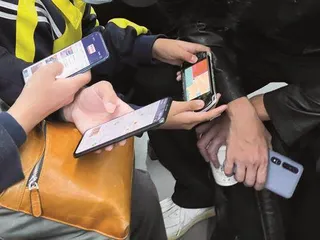

我在乘客中看到为地铁这一新鲜事物而兴奋、争相拍照的大妈;也看到卿卿我我秀恩爱的年轻人;发现了满怀焦虑送孩子就医的中年父母;发现了分秒必争做作业的小学生和用手机打游戏的成年人;对镜补妆的女士和Cosplay装扮的少男少女——从王福春和钱海峰那里获得的启迪以及在几十年拍摄实践中养成的人文情怀,让我得以在熙熙攘攘的人流中发现这些让人心动的感人瞬间。

我不断翻看好友王福春拍摄的《火车上的中国人》和钱海峰拍摄的《绿皮火车》。它们不但激发了我的拍摄热情,还在拍摄思想和手法上给了我许多借鉴和启发。我始终认为,人文情怀是摄影家必备的修养,是保证摄影家能在平凡的生活中收获有生命的好照片所不可或缺的条件。

正因为此,我对乘客里的两个群体(年轻人和农民工)特别关注。我发现不少年轻人进入车厢后就顺势在车门两旁站定;而多数农民工上车后会找个空荡的角落席地而坐。这两个群体上车后都不急着找座位。我想:年轻人是主动放弃,把座位留给更需要的人;因辛劳而沾染了一身灰尘的农民工则是为了避免可能会发生的“双向”尴尬——我对他们充满敬意。

正是因为秉持人文情怀,我在拍摄中特别注意自我约束,提醒自己要敬重每一位乘客,并用微笑与对视的每一位乘客交流,许多可能发生的不快因此得到化解。某年除夕前的一天,我对面坐着的应该是回家过年的一家三口。媳妇涂脂抹粉、穿着打扮很有乡土味,小女孩则在父母怀抱里撒娇玩耍。我拍了几张,随即听到身旁一位乘客斥责:“不要拍,删掉!”其实,借助我用微笑传递的信息,对面的一家三口感知到我在为他们拍照,不但没有反感,还挺配合地任由我拍。拍前的善意交流帮我化解了一次可能出现的尴尬。

一位朋友看了我拍的“地铁里的中国人”,由衷地感叹:“地铁恰如一个流动的小社会。”像昔日的绿皮火车一样,新时期登场的地铁也如同一个“流动的小社会”。成千上万不同身份、不同年龄的男男女女进进出出,再现着日常生活的方方面面。偶尔会因一个座位发生争吵,但更多的是相互理解和谦让。与地铁外的“大社会”一样,在这小小的空间里,你依然会品尝到生活的不同滋味。

地铁里的拍摄与在绿皮火车上的拍摄有许多不同。由于站点距离的不同,在绿皮火车里的拍摄好像更从容些,而在地铁里的拍摄便会显得比较紧迫。许多乘客都在低头看手机或闭目休息,致使场景变化不多,单调、乏味。因此,在地铁里拍摄更需要摄影师动用开放性思维,多维度尝试,并在动态中腾挪取舍,找到新颖的角度,将蕴育着时代脉动和人性力量的瞬间予以定格。

(编辑/崔秀娜 设计/蔺震)