东极抚远 佳景灵韵

作者: 王勉励

黑龙江抚远市,这座名不见经传的东北小城被称作中国四极中的“东极”,中国最东的火车站、最东的机场、最东的港口全都坐落在这里。它也是中国的“日出之城”,每年六七月份凌晨3点便迎来日出,而它作为中国最早日出地的日子更是占据了一年中的七成。它还是中国在东北亚区域合作的门户,两条大江绕城而过,坐拥江海联运之便,人均GDP常年位居黑龙江省前列。

抚远的故事要从一个东极水乡的诞生说起。翻开中国地图,就能很轻易地找到抚远的位置。在如雄鸡的头颅般高高扬起的东北地区,抚远仿佛一个略显突出的“鸡喙”,镶嵌于祖国东方的国境线上。这并非是一般的国境线,而是由长达200多公里的江河组成:自西而来的黑龙江与自南而来的乌苏里江在抚远的东北角相遇、交汇,留下黑龙江流域在中国境内最后的雄浑与神秘,勾勒出抚远的轮廓,也将抚远打造成一个别具一格的东极水乡。

很多人可能想象不到,偏居一隅的黑龙江的长度位居全国所有河流的第三,仅次于长江、黄河。而其总流域面积甚至达到了185.6万平方公里。在抚远段,黑龙江干流的宽度可以达到近4公里。在夏季丰水期时,上游来水往往迅猛而至奔腾翻涌,漫流倾泻形成大面积的洪水鲸吞周遭的一切。能驯服这滔滔江水的,是冬季抚远动辄降至摄氏零下30度的严寒。从11月下旬起,宽阔的河面就开始封冻起来,形成持续近150天、最厚可达1米的冰层。但河流是有生命的,春季到来、冰雪消融。四月份便迎来了开江的时节。所谓开江,指的是河流上的冰层碎裂、流冰随江水一起向下游奔涌,蔚为壮观。

年复一年的奔涌,重塑着大地的形态,黑龙江和它的支流携带着泥沙在小兴安岭、完达山、布列亚特山等一众山岭之间肆意摆荡,逐渐冲积出一个极其低平而狭长的平原,这便是三江平原。特别是在抚远一带,更是形成了连绵数十里的江中沙洲,被称为抚远三角洲,大名鼎鼎的黑瞎子岛正是三角洲中面积最大的一个岛屿。河流对大地的改造还远不止于此,漫溢的泥沙沉积成平地,而河水却要为自己寻一个归宿。它们有时在平原中跌跌撞撞,形成无数条蜿蜒曲折的长蛇,有时掉进一个不期而遇的地表洼地,就此作为大大小小的湖泊而存在,其数量在抚远境内多达800多个。除此之外,它们还会被无垠的大地所容纳,土壤尽其所能地吸收着这些水分,将其转化为丰沛的地下水,这些水分会在秋冬冻结、形成最深可达2米多的冻土,并在春暖花开时重新消融,如此循环往复。由于抚远纬度较高,土壤表面的蒸发量相对薄弱,再加上江水不时地泛滥,使得这里的地表终年过湿,淤积的水分同土壤混合在一起形成连片的沼泽,沼泽型湿地由此诞生。这是我国沼泽湿地面积最大、分布最集中的地区,仅抚远境内的湿地面积就可达到6.8万公顷,特别是黑瞎子岛,几乎全境都是湿地。

对抚远这座东极水乡来说,江河是它的筋骨,湿地是它的血肉,而在这片广袤湿地之上所生长的生灵万物则是它的眉目与灵魂。茂盛的植被,春秋更岁、荣枯相继零落后被沼泽包裹吸收,历经漫长的演变成为土壤中异常丰富的腐殖质,也使得三江平原成为世界上黑土分布最广的地带之一。植被还为这里带来了丰富的动物种群:大到黑熊、野猪、狍子……小到黄鲉、狐狸、獾子……都在这个复杂的生态系统中找到了自己的栖身之所。天空中的旅行者也对这里颇加青睐,每年春天冰雪消融时,成群的候鸟从南方回归,而气候温和、食物充足的三江平原湿地无疑是候鸟们生活和繁衍的理想之地。

据统计,在抚远,湿地栖居的鸟类可达263种之多,其中不乏东方白鹳、大天鹅等珍贵的物种。对于遍布于湿地的江河湖沼来说,鱼类是它的宠儿,它们不仅是湿地生态系统中的关键一环,还成为与人类社会连接的纽带,令这片土地成为一座独树一帜的东极渔都。尽管陆地上的草木和鸟兽已经令人目不暇接,但当我们将视线投向宽广的水域便会发现,抚远终究还是鱼的天下。体长动辄达五六米、体重可达一吨的鳇鱼是黑龙江中最庞大的“黑龙”,它喜欢匍匐于江底,是不折不扣的食物链的顶端,一口便能吞下数十条小鱼。它起源于一亿多年前的白垩纪,堪称是这片土地上的“活化石”。

早在先秦时期,生活于此的肃慎人就依赖这里庞大的鱼群因地制宜发展出了独特的生存方式——渔猎。他们就地取材,利用桦木、江石等材料制作工具猎取林间的野兽,捕捞江中的鱼群。千百年过去,当中原内地经历过无数战乱与变革,这些在东北荒野中求生的人们依然沿袭着祖辈的生活。而中原对他们的称谓也几经更迭,其中赫哲族作为最边远的一支延续至今。赫哲族紧邻国境线而居。沿着黑龙江与乌苏里江散落着赫哲族人稀疏的村寨。《乌苏里船歌》便生动描绘了他们的渔猎生活。

赫哲族人的捕鱼方式之多超乎想象。春季冰雪消融时饥饿了一冬的鱼群会聚集在一起觅食,赫哲渔民抓准时机利用渔网、鱼叉等工具展开夜捕,这个时候所获之鱼全年最多。到了气候湿热的夏季,渔民们则会整修渔具,同时利用簗子等工具拦在河中,可以较为便捷地获取鲜鱼。白露之后,抚远将进入秋季鱼汛期,大马哈鱼等洄游性鱼类开始活跃于江河之中。渔民将网桩插在河心的漩涡中,在河水本身流向的诱导之下鱼群往往会“自投罗网”。冬季江水封冻,有经验的渔民便会在水流稳定的区域凿开冰层,用一种特殊的鱼钩缓慢搅动江水以钓取冰面之下的大鱼。

在对鱼的获取方法上,抚远的赫哲族已是驾轻就熟,而更令人啧啧称奇的则是他们对鱼的利用,光是吃鱼就不简单,赫哲人习惯将鱼肉切成细丝,拌以醋、盐,佐以姜、葱生吃以求其鲜美,谓之“刹生鱼”,也是今日抚远最具盛名的特色美食。又或者会将鱼皮剥下,以炭火烤至四、五分熟蘸盐而食,另是一番粗犷的饕餮盛宴。剥下的鱼皮则在赫哲族社会中发挥着更大的用途,人们将其晾干、卷叠、捶打、染色最终缝制成独特的鱼皮衣,就连缝制衣服所用的针也以鱼骨磨成,真可谓是物尽其用。赫哲族悠久的捕鱼文化也为更多人所习得,在现代化技术的加持下将抚远打造成真正的“东极渔都”,人们着力发展鱼制品加工业,如鱼肉罐头、鱼子酱等,这些风味食品将东极的美味送往全国各地。人们利用先进的生物科技开展鲟、鳇等珍稀鱼种的人工繁育,保护抚远的生物多样性。人们还将传统的捕鱼文化保留下来,建起兼具科研、观光、展览价值的鱼博物馆,记录着这座东极渔都的沧桑历史。

除了丰富的渔业资源,这里还有亚洲规模最大的蔓越莓种植基地,形成了高效益、多样化的农业结构。2014年,抚远从北美洲引进蔓越莓种植。10年来,抚远的蔓越莓从无到有,从少到多,从挂果到丰产,打破了国内全部依赖进口蔓越莓鲜果的历史。截至目前,抚远蔓越莓种植面积已达4200亩,拥有了亚洲最大的蔓越莓种植基地。

为了打造我国自主知识产权的蔓越莓品种,抚远市专门成立了蔓越莓研发中心。2022年至2023年,共有10万粒蔓越莓种子先后搭乘神舟十四号、神舟十六号载人飞船,到太空进行航天育种。每到丰收季节,在象征着收获的红色海洋中,人们忙碌采摘蔓越莓的景象便构成了一幅色彩斑斓的美丽画卷,为祖国东极增添了一处亮丽的风景。

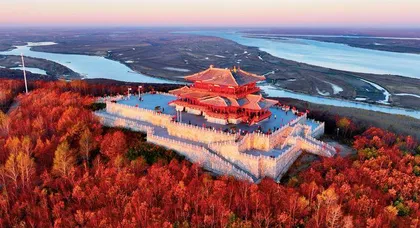

2008年,中俄在黑瞎子岛举行仪式,其西半部正式回归中国,中华特色的宝塔同俄罗斯风格的教堂在岛上遥相呼应,共同守护着来之不易的和平。而在经济上,中俄之间的往来则更显密切。每年四五月份,沉睡在黑龙江南岸的莽吉塔港都会准时醒来,迎接从哈巴罗夫斯克甚至自太平洋逆流而上的货船到来。它是东北地区少见的内河深水港,最大水深可达17米,来自俄罗斯数以万吨的木材、大豆从这里登岸。接下来它们会换乘火车浩浩荡荡直奔哈尔滨、沈阳等大城市,继而去往全国各地。

依托于莽吉塔港,抚远已跻身黑龙江省五大边境口岸之一,其边民互市贸易区也成为黑龙江最大的俄罗斯商品展售平台,来往于口岸之间的不只是货物,中国游客也不断经由抚远免签进入俄罗斯境内旅行,领略独特的异国风情。抚远人均GDP常年位居黑龙江省前列,并一度荣登黑龙江省各县(市)榜首,显示出其强劲的经济实力。

而更为直观的则是抚远城市面貌的改变,它将清新留在了这里,宽阔平直的道路穿梭于色彩斑斓的建筑之间;它将壮美留在了这里,围绕“日出”打造出一系列观景佳处吸引各地游客打卡留念;它将开阔留在了这里,造型独特的滨江步道仿佛将黑龙江揽入城市怀中;它还将烟火气留在了这里,火爆的东升夜市不仅飘洒着美食的香气也洋溢着东北人的豪爽与豁达……这就是中国最东端的世界,在一场场壮美的日出中,江河、岁月、人间都被一一映亮,“日出之城”东极抚远,它迎接太阳也迎接希望!

(编辑/张媛媛 设计/牟国瑜)