名家笔下的春节

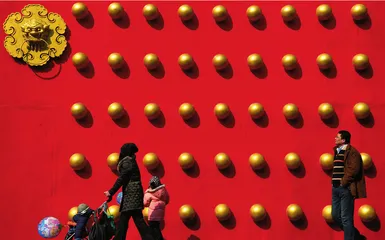

作者: 刘笑非“新春新景开新宴,看取新年乐事绵。”爆竹声声,火树银花,阖家团圆。春节,是刻在中国人骨血中的情感基因,“有钱没钱回家过年”是每个游子的内心期盼与归属。古往今来,年味百态,有数不胜数的文字在描写着各种各样的“年”。

“‘咚’地一声,连罐头瓶也跳起来”,是丰子恺笔下爆竹声中的“年”;“压岁钱不是白拿,要叩头如捣蒜……”,是梁秋实笔下浓郁温暖的“年”;“往往是一过了腊月涯,就开始掰着指头数日子,好像春节是一个遥远的、很难到达的目的地”,是莫言笔下翘首期盼的年……在这些文学名家的妙笔之下,过年的场景有了独特的意蕴,令人回味无穷。

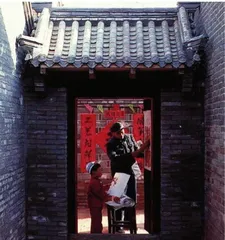

古诗中的新春解锁了独属于中国的浪漫仪式感。阴历正月初一,是中国人最重要的节日。元稹写下“一日今年始,一年前事空”,我们卸下旧岁的行囊,迎接新的一年,天不亮时,人们就开始换门神、钉桃符;清晨,不论大家小家,俱洒扫门闾,映入眼帘的是崭新的桃符,正是王安石笔下的“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”。在查慎行的印象中,孩子们“巧裁幡胜试新罗,画彩描金作闹蛾”,她们穿上新衣,佩戴压胜钱,保佑平安,健康成长;那年晚上,家人团坐,李处全许下“和气作春妍”的美好愿望,期盼来年事事都比往年好,举头是杜甫眼中的“秦城楼阁烟花里”。在古代,对于朝廷和宦官家庭来说,这一天举行大宴、颂德祈福是具有重要意义的,而淳朴的田家人关注的是最基本的气候与农物,可谓孟浩然的“桑野就耕夫,荷锄随牧童”,大家纷纷占气候、祈年丰。这便是属于中国人独特的过年仪式感。

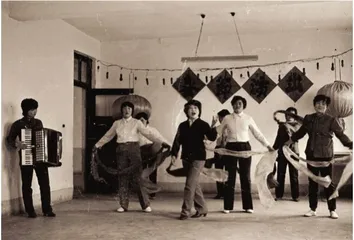

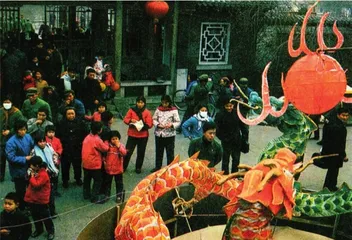

不同的时代有不同习俗。近现代作家笔下的春节各有风味,展现了生动的灯火里的中国年。鲁迅先生写下“我不过旧历年已经二十三年了,这回却连放了三夜的花爆,使隔壁的外国人也‘嘘’了起来:这却和花爆都成了我一年中仅有的高兴。”早年,鲁迅先生对于春节的描写都是三言两语,一笔带过,兴致不高。他在散文《隅》中写道:“当四周弥漫着无尽的喧嚣,我们需要为内心,留一片栖息之地。”足以可见,在鲁迅先生眼中,春节是那喧嚣爆竹声过后的宁静,是清空一年烦恼后的再出发。沈从文在《忆湘西过年》中写道:“我生长的家乡是湘西边上一个居民不到一万户口的小县城,但是狮子龙灯焰火,半世纪前在湘西各县却极著名。逢年过节,各街坊多有自己的灯。由初一到十二叫‘送灯’,只是全城敲锣打鼓各处玩去。……十三到十五叫‘烧灯’,主要比赛转到另一方面,看谁家焰火出众超群。”这一年的沈从文客居他乡,从笔墨中回忆故乡的新春。过年的习俗看似繁多,但究其根本,我们期盼的是那个温暖的“家”。在老舍先生的《北京的春节》里,“在除夕以前,家家必须把春联贴好,必须大扫除一次,名曰扫房。把肉、鸡、鱼、青菜、年糕什么的都预备充足,至少足够吃用一个星期的——按老习惯,铺户多数关五天门,到正月初六才开张”。通过对春节前后的礼仪、吃食的描写,我们看到了一幅老北京的春节民俗画卷,春节的热闹、喜庆表现得淋漓尽致。

不同年龄段的人们对于春节的感受和看法也不尽相同。在孩子们眼中,春节是新衣服、压岁钱;在年轻人眼中,回家过年是温馨港湾;对于中年人来说,回家是短暂休憩。人们总是在无限接近幸福时倍感幸福,对于春节的期待不仅在于除夕的团圆,更在于年前的置办年货,回家路上的迫不及待,除夕前一夜晚的难以入眠。然而经济压力、社交压力、传统习俗的改变等因素,似乎使得人们对于春节的期待逐渐降低,但无论岁月如何流转,游子们对于春节的眷恋未曾改变,对于独属于家的那份思念不曾消失,除夕夜那顿年夜饭也将给予前行的游子们鼓励。无论下一年游子们奔向何方,那份家的温暖与热闹,会藏于每一位中国人的深情中,是未来奔赴远方的内心动力。