考古"下水"再现浮沉千古事

作者: 吴洁

二〇二三年三月一日,坐标山东威海,『靖远』舰遗址第一期水下考古调查工作确定了沉舰锅炉舱、艏弹药舱、艉弹药舱的位置,基本摸清了沉舰残骸的整体情况。也是在同一天,威海﹃靖远﹄舰遗址第一期水下考古调查入选二〇二二年度山东省五大考古新发现,两箱完整的三十七毫米哈乞开司炮弹为国内首次发现,一枚二百一十毫米克虏伯主炮炮弹,是迄今为止水下考古发现口径最大的炮弹,这都与﹃靖远﹄舰有关。

作为山东考古领域的﹃新军﹄,山东水下考古研究中心成立不过七年多的时间,但组建有全国第一支独立水下考古物探队伍的它,是目前全国唯一一家独立建制的省级水下考古研究机构。它的成立,极大地拓展了山东考古边界,让﹃深潜﹄的历史离我们更近一步。

钩沉致远,探索未知

“迄今为止”“国内首次”,加上甲午海战自身的热度,一度让威海湾甲午沉舰“靖远”舰的水下考古新发现成了网络顶流,而开启流量密码的便是山东省水下考古研究中心。

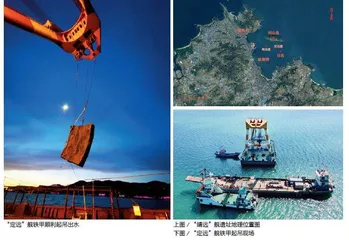

2022年,通过前期物探数据和打捞记录等资料分析,水下考古研究中心锁定“靖远”舰沉没区域位于威海湾海军码头南约1.1公里处的海域。沉舰残骸已完全埋于海底淤泥之下,水下考古研究中心在确认水下疑点性质后,分发掘阶段在船身不同部位布设探沟并进行抽沙揭露工作。

历时数月打捞,如今,210毫米克虏伯炮弹和一箱37毫米哈乞开司炮弹正在中国甲午战争博物院进行“脱盐”处理,虽锈迹斑斑但依然有不怒自威的能量。另一箱37毫米哈乞开司炮弹则在山东省水下考古研究中心文物库房里“脱盐”,待“脱盐”结束做好防氧化处理后,它们便可以面世了。

此次打捞上来的文物,从出水到最终至博物馆展示,中间要经历若干个环节。“这些文物在海底浸泡数百年,吸收海水中的盐分,必须在出水后第一时间洗净表面盐分,然后经过多道‘脱盐’工序,直至内部盐分全部析出,否则会对文物本体造成不可逆的损害。而且,每件文物都拥有‘身份证’,包括出水方位、出水时间、尺寸及器物描述等信息,以便后续研究开展。”山东省水下考古研究中心水下考古研究室主任孟杰娓娓道来。

不久之后,我们就有机会在博物馆看到这枚210毫米克虏伯炮弹,那时,历史烟云会以怎样的形式浮现在你的眼前?每个人都会有自己的答案,但抚今追昔、铭记历史就是对先烈们最好的悼念。

锚定海洋蓝,探寻沧海遗珠

“靖远”舰遗址的发掘,是山东水下考古发展的缩影。山东历史悠久的海洋文明遗留下数量众多、类型丰富、价值巨大的文化遗产。

放眼山东广袤海域,甲午遗存是山东水下文化遗存的“冰山一角”。三面环山,濒临黄海,与旅顺口遥相对峙共扼渤海门户的威海,其周边海域水下文化遗存埋藏尤为丰富,是水下考古研究中心开展水下考古工作较多、时间较长的海域。

探索未知,揭示本源。2017—2020年,山东持续开展威海湾甲午沉舰遗址水下考古调查项目,在刘公岛东南海域搜寻和发掘“定远”舰的残骸遗存。除铁甲外,水下考古队还发现了大量弹药类文物。2022年8月,“靖远”舰遗址第一期水下考古调查工作开启,截至2023年3月,先后有两千多件文物出水。散落的文物,就像被打开的盲盒,揭开了北洋海军的种种谜题。

比如炮弹装沙。“现场并不像之前传说的,有很多炮弹里面掺杂沙子或者其他东西,反而大量的弹药其实是比较先进的,很多都是从英国直接订购的。”“另外现场发现大量弹壳,说明战争的过程中存在着大量反击行为。”这些考古研究成果,也让我们对当时战况有了新的认识。

涉水钩沉,近年来水下考古研究中心“完成威海湾甲午沉舰‘定远’舰、‘靖远’舰等山东涉水文化遗产保护研究项目20余个”,不断延伸着近代齐鲁历史轴线。胶州湾外围海域、东平湖及其淹没区水下考古调查,山东明清海防遗址调查研究,日照市岚山区明代墓葬抢救性考古发掘,黄河三角洲盐业与沿海古环境研究……在水下考古研究中心主任刘延常的回顾中,我们看到了山东水下考古喷薄而出的力量。

锚定海洋蓝,落子关键处。水下考古研究中心还积极参加全国水下考古项目,辽宁“经远”舰调查发掘、海南水下调查、宁波水下考古等项目,在“全国水下考古一盘棋”的总体布局中,水下考古研究中心落子有声。

科技赋能,水下考古走向深蓝

法国考古学家雷纳克曾说,古代世界最丰富的博物馆坐落在海底。海洋文化遗产犹如珍珠散落在深海“史书”中。就像田野考古一样,许多遗址的发现均始于盗捞,这也给水下考古留下警示。为不让遗存成为遗憾,水下考古研究中心主动下好保护先行棋。

主动保护从保护队员开始。科学探测与商业探测不同,第一要务是保证人身安全。“除了具备专业的考古常识,良好的潜水技能外,水下考古发掘得‘靠天吃饭’,根据天气、洋流、水温、水压、海底能见度等实际情况来决定能否下水。”自2015年开始,有将近9年水下考古作业经验的孟杰说。

如果说田野考古队员上山如鸟投林,那么水下考古队员则如鲸向海。每次“下海”,孟杰都会佩戴潜水电脑表,这块水下考古队员身上的“黑匣子”能实时记录潜水时长、潜水深度并提醒潜水员是否该做减压停留。凭借“黑匣子”,考古队员的水下安全得到了有效保障。更近一步,可探索300米深度水域的观察级水下机器人也已经投入使用,现代高科技力量的加持,让水下考古走得更深。

不只走深,水下考古研究中心也在用更快的速度走向公众,他们结合项目实施组织开展了10余次公众考古体验活动,还设计文创产品和宣传手册,举办山东水下考古成果巡展……多种形式的活动让水下考古走出“象牙塔”,走进群众生活。当刘延常说到“联合青岛电影学院拍摄‘靖远’舰水下考古纪录片正在进行中”时,水下考古让我们有了新的期待,文化遗产不再只留存在史料中、课本上。

不管是田野考古还是水下考古,考古的作用都是寻求历史的实证。“我们中心今年的徐福东渡战略合作对于当今讲好海上丝绸之路的故事、讲好中外交流互鉴的故事都具有重要的现实意义。”山东省水下考古研究中心整装待发再次“下海”,用“考古写史”实证“无字少字时代”频繁而成果丰硕的中外文化交流。

(山东省水下考古研究中心/供图)