平定县农村扫盲运动纪实(1953—1956)

作者: 贺文乐 褚雨桐

20世纪50年代前、中期,全国范围内掀起了群众性扫盲运动,平定县亦不例外。农村扫盲运动为国家各项建设事业的开展打下了坚实的群众基础,对中国社会发展产生了积极且深远的影响。

兴起与发展

平定县位于山西省东部,东邻河北省井陉县,西连寿阳县,南接昔阳县,东北同盂县接壤,西北与阳泉市毗连。该县地处太行山中部,西高东低。境内群山环绕,平川较少。受自然环境影响,社会文化落后。据县志记载,1937年前全县农民中的文盲或半文盲人数占农村人口总数的90%以上。①全民族抗战时期,中国共产党在该县部分地区建立抗日民主政权,并着手开展农村扫盲教育。其间,以冬学和民校为主要形式的扫盲教育初步改变了农村社会文化的旧貌。

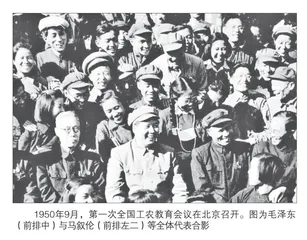

中华人民共和国成立前后,农村扫盲教育被党和国家置于农村社会治理的重要位置,成为建设新农村的重要一环。1949年9月通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》,明确强调“加强劳动者的业余教育”②。1950年9月,教育部部长马叙伦在第一次全国工农教育会议开幕式上进一步指出:“工农教育在目前的基本任务就是‘开展识字运动,逐步减少文盲’。”③为响应国家号召,中共平定县委和县政府采取了各种措施在全县农村中广泛开展扫盲教育。1952年,祁建华“速成识字法”在全国范围内被推广,平定县选定西锁簧等7个村开办速成识字实验班,借助注音字母识字,效果明显。之后,平定县政府成立扫除文盲委员会,召集首次扫盲动员大会,掀起了农村扫盲运动的第一次高潮。截至1953年6月中旬,全县共有5212人扫盲结业,并有2794人能够开展阅读与写作方面的教学活动。

1953年后半年,随着国家过渡时期总路线的提出,农村扫盲运动逐渐与生产紧密结合起来。平定县政府发出指示,强调通过冬学“教育群众集中力量,热情地支援工业建设”,为此要“向农民广泛进行政治教育和生产教育”。据统计,该年冬全县98.8%的行政村开办冬学,参加人数占总人口的17.2%。其中,开展文化冬学的村庄(街道)中有87%在1954年3月底转入常年民校。截至1954年12月初,全县参加政治冬学的农民达48035人,占全县人口总数的16.1%;坚持常年文化学习的农民有8711人,参加文化冬学的农民有10180人,其中有3877人达到脱盲标准、1281人参加了高级班(组)学习,未达到扫盲标准的学员亦识字300至500个。

1955年,随着农村社会主义高潮的掀起,扫盲运动成为推动农村文化建设形成高潮的必要之举。截至11月15日,仅平定县辛兴区9个乡、37个村的冬学全部开学,参加扫盲学习的人数已达1278人,占全区人口总数的11%,超过原计划的35%。该年年底,平定县政府制定了全县4年扫盲规划,发出“加强领导,加快速度,全面发动,迅速掀起一个群众性的向文化进军的扫盲高潮”的号召。同时,全县各区、基点普遍召开了向文化进军动员大会。据不完全统计,全县参加各种大会、小会直接受到教育的人数有14万之多。开展扫盲运动的声势已贯彻到了各个乡村、各个角落。1956年年初,随着各乡扫盲协会的建立,全县各地掀起扫盲识字热潮,“学习文化办好农业社”已经成为全县广大农民的行动口号。截至该年1月中旬,全县已组织380座民校,入学学员达54888人,占原计划入学任务的79%。由此,农村扫盲运动出现了第二次高潮。

动员方式

由于受各种条件限制,不少农民最初对扫盲教育态度消极。为了让农民自觉自愿地接受扫盲,平定县采取了一些具体的方式进行动员。

1.加强思想政治教育。大力宣传国家政策以期对农民进行思想政治动员是农村扫盲动员的重要方法。“一五计划”实施后,平定县政府通过宣传“没有工业化就不能巩固国防,就不能发展生产,农民的生活就无法根本改变”,使农民搞清了国家工业化与自身的关系,认识到工人与农民的联系,体会到工业与农业互相支援的重要意义,从而自觉地把当前利益与长远利益联系起来,把余粮、棉花、油料卖给国家支援国家建设。1954年,在宣传国家过渡时期总路线的基础上,全县普遍开展了宪法草案的宣传与讨论学习,使农民懂得了制定宪法的重大意义及宪法和个人的切身关系,进一步提高了农民的主人翁意识和建设社会主义的热情。农民们积极地以实际行动推动农业社会主义改造。据牛角沟等4个村的统计,通过宪法草案的宣传讨论,农民自觉要求参加农业社的有278户之多。通过思想政治动员,解决了农民思想上存在的“上民校不顶用,不识字也能拿锄把”的陈旧观念,使农民真正认识到学习的重要性,从而形成了自觉报名、人人学文化的良好氛围,有力地推动了各个时期中心工作的完成。

2.以互助合作组织为载体开展扫盲教育。在农民的思想觉悟有所提高之后,需要依托具体的组织开展扫盲工作。当时,农业合作化运动正在蓬勃开展,初期主要是发展农业生产互助组。平定县不少村庄以互助组为载体组织学习小组,组员之间相互动员,定期检查测验,取得了良好效果。如第五区移穰村之前因地区分散而民校学员集中不易,所以学员流动性很大。就近成立学习小组后,到1954年,该村干部动员14名高小毕业生担任民校辅导员,学员由59人增至181人。学员郭荣生说:“我有两个小孩,如果参加班级学习我就不能去,利用小组学习有小孩也能去。”农业社会主义改造开始后,农业社逐渐成为动员农民学习的主要组织。如1956年,张庄村6个农业社采取“以社办学”的方法,根据社员居住条件组建了3所学校。村民张成老汉说:“学校挨的我近了,我就能去学校学习了。”将学习小组和社内劳动小组结合起来,既保证了学习和劳动时间,又巩固了农业社。

3.基层党政骨干带头示范。农村扫盲工作的开展离不开干部、党团员及积极分子等基层党政骨干的带头示范。1954年,冯家峪村民兵队长赵二小在知晓民兵扫盲学习的重要性后,主动带领23个青年民兵报名参加扫盲。该村妇联主席王香转在了解国家扫盲政策后,积极动员29个青年妇女参加扫盲。1955年,董寨乡团支书董狗所动员29个有文化的团员,每人包扫2个文盲。在他的积极努力下,该村参加扫盲的学员由90多人增至150多人。通过基层党政骨干的宣传动员,农村扫盲运动的范围得以扩大。同时,这也突显出了群众自身的凝聚力,为扫盲工作的顺利开展打下坚实的群众基础。

具体开展情况

平定县农村扫盲运动主要从师资队伍建设、学习形式与内容等方面展开。

1.农村扫盲师资队伍建设。农村扫盲运动的开展,首先需要师资力量的配备。因此,师资的选拔与培训是扫盲运动的重要内容之一。当时,帮助农民进行扫盲的教师分为专职和义务两种。由于专职教师(简称“专教”)数量相对较少,因此,大多数农村主要依靠义务教师(简称“义教”)进行扫盲。义教分为政治义教和文化义教。政治义教要求思想进步、积极热情、在群众中较有威信、有一定的政治文化水平,主要是在党、团支部或村干部中选拔,也可在转业的扫盲专教或原任义教中选拔。1000人以下的村庄选拔政治义教1人,1000至2000人的村庄选拔政治义教2人,2000人以上的村庄选拔政治义教2至4人。文化义教的选拔范围相对来说较大,识字多的、扫盲班毕业的学员或原任义教都可参与选拔,前提是自愿担任、作风正派、有一定的教学能力。大村以学员30至40人选文化义教1人,小村以学员20至30人选文化义教1人;特别分散的小村或无条件开办冬学的村庄可不选文化义教而只进行政治学习。在义教选聘工作完成后,即从1954年11月初开始分别对政治、文化义教进行训练,每批训练时间10天左右。

和专教相比,义教存在不少问题,如对农民业余教育工作的方针认识不明确、对扫盲与生产的关系认识不足、教学经验不足等。有鉴于此,各级政府多次对义教进行集训。如在1954年召开的一次集训会上交流了岭上村组织干部学习、夏庄村组织教学研究小组及麻地峪等村以社办学的经验等。通过集训,不少义教树立了光荣感和责任感。如大峪乡义教窦存满说:“在集训前我认为扫盲工作就是不好办,经过这次学习,心里亮堂了,这次回去一定把扫盲工作办好。”岭上村教师刘向先说:“我感到这一工作是光荣的,同时任务也是重大的。”除了开展集训,各级政府还通过巡回传授、辅导集体备课、举办教学研究会与展览会等形式对义教进行培训。通过培训,多数义教的思想觉悟得以提高,对自身的责任和使命也有了更为清晰的认识。

2.农村扫盲学习形式。农村扫盲学习分为集中与分散两种形式。其中,集中学习以冬学和民校为主。冬学一般从秋收结束后的11月下旬或12月初开始,至次年3月底春耕开始时结束。除春节放假外,冬学学习时间一般为100天左右。春节假期内,组织学员参加歌舞等文娱活动。通过文化娱乐生活,把冬学内容不拘形式地表现出来,以鼓舞群众的生产热情。冬学结束后,有条件的地区将冬学转为民校。民校全年分为冬春(11月—3月底)和夏秋(4月初—10月底)两个学段。不论扫盲班、高小班、初中班都于冬春学段每天上课1次,每次两三个小时。夏秋学段原则上每天以1小时计算课时,在不减少上课总时长且不影响生产的原则下,可以隔日上课,每次2小时。1954年,平定县有朱会等7个农业社试行以社办学,取得了一定成效,初步积累了经验。如岔口村试行以社办学后,学员由34人增至90人。麻地峪以社办学后,学员42人增至74人。此种新形式使学习组织建立在生产组织的基础上,加强了组织领导,较好地解决了生产、会议和学习时间的矛盾,从而推动了农村扫盲运动的开展。

集中学习是一种较为理想的学习形式,但在实践中很难真正施行。从1953年开始,随着社会主义各项建设事业在农村的渐次开展,需要农民参与的事项很多。尤其是农业合作化运动的开展,使农民首先需要面对的就是加强农业生产,于是扫盲时间必须与农业生产时间进行合理调适。在此情形下,分时教学、生产教学乃至个别教学就成为了应势之举。因此,集中学习与分散学习相结合进行。如辛兴区1955年扫盲时注意结合群众的生产、生活和居住等条件,采取了分散学习的方式。该区燕龛村共有77人报名参加扫盲,其中43人被编为1个班、8个干部被单独编组、21人被编为2个组,并对5个有小孩的妇女采取了包教包学的办法。据统计,全区共组织了45个班级、60个学习小组,并有83人参加了包教包学。这种将集中学习与分散学习相结合的方法,不仅能够尽可能多地吸收学员参加扫盲,而且使民校得以进一步巩固,从而推动了群众性扫盲运动的开展。

3.农村扫盲学习内容。农村扫盲学习主要涉及政治、文化与技术三个层面。政治课是每隔5天上一次,每次2小时左右。在教学方法上采用上大课的方式,注重理论联系实际,通过典型事例教育群众。不同时期的政治课内容各有不同。如,1953年的政治课以省委编印的政治教材为主,同时结合讲解农业生产政策和发展方向;并结合普选工作以普选手册为教材进行讲授。此外,还根据具体条件进行一些妇婴卫生的教育。1955年的政治课则在之前的基础上,向农民进行“一五”计划教育、兵役宣传教育、生产自救教育和阶级斗争教育等。教育的中心紧紧围绕着三个方向,即眼前利益与长远利益联系、个人利益与国家利益联系、工业与农业互相支援。通过政治教育,进一步提高了农民的爱国主义与国际主义思想觉悟,使其积极拥护党在过渡时期的总路线,积极参加农业合作化运动,明确认识到支援国家建设是每个农民的光荣任务。

文化课的上课时间一般不作规定,由学员自定每日一次或隔数日一次,每次教学时间不超过2小时。其中,1955年全县各地扫盲班将文化课学习时间调整到不超过1.5个小时。文化课以青年男女为主要学习对象,同时吸收一部分有条件的壮年参加学习。在教学方法上广泛提倡互帮互助,识字多者教识字少者、学习快者教学习慢者。在组织形式上则主要有班级教学、小组学习、个人自习、参加读报组与黑板报活动及成立文化补习班或建立高小班等。通过文化教育,有重点地分批扫除文盲,提高了农民的文化水平,促进了其参加国家各项建设事业的积极性。

技术课包括基础教育与应用教育。冬学中的生产技术教育以政治课或文化学习组织为基础进行,学习对象主要是扫盲毕业学员和高小班、初中班学员,教学方法则是直接聘请农业技术推广站人员或劳动模范进行讲授。1954年夏庄村的小麦得了黑穗病,教师与教学研究小组共同研究了课文“治乌麦”,结合实物进行教学。学员们学会防治乌麦的办法后带领全村群众在6天内拔除了460亩麦田的黑穗。1955年,平定县政府组织建立3个农业技术学校,专门讲授农业生产技术的基本知识。通过对农民进行技术教育,培养出大批具有一定技术能力的基层党政骨干。