毛泽东:为劳动人民书写

毛泽东一生与书为伴。他不仅爱读书,更注重以文字反映劳动人民生活,唤醒普通群众觉悟,引领人民进行革命和建设实践,推动社会发展与进步。他是一位为劳动人民著书立说的思想巨匠,而这一伟大情怀,早在其少年时代便已悄然萌芽。

毛泽东出身农家,幼年大部分时间在湘乡唐家坻外祖父家度过。外祖父家四世同堂,以务农为业。毛泽东同表兄弟们一起生活,从6岁起开始作些田间零星劳动。9岁从外祖父家回到韶山,入私塾读书。其父毛顺生克勤克俭,对子女要求非常严格,学习之余要他们帮忙做家务、干农活,毛泽东早晚放牛拾粪,农忙收割庄稼。

毛泽东在课堂学习之外,涉猎极广,几乎将家乡韶山及周边地区所能借到的书读遍了,甚至包括一些私塾先生眼中的“杂书”“闲书”。他喜欢读中国古代传奇小说,尤其是一些反抗统治阶级压迫和斗争的故事,曾读过《精忠传》《水浒传》《三国演义》《西游记》《隋唐演义》等。

到了十四五岁,毛泽东停学在家务农。白天犁地、耙地、栽秧等,晚上回到家还要替父亲记账。虽然辍学在家,但他仍利用夜间休息的时间读书。父亲不让他读,他就用布把自己屋子的窗户遮住偷偷读。

无数个夜晚,他在昏暗的油灯灯光下,看得如痴如醉。

在阅读过程中,他逐渐形成边读书边思考的习惯。有一天,他忽然想到,中国古代传奇小说里的主人公都是帝王、将相、公主、少爷、书生,而没有一个农民。经过长时间的思考分析,他发现这些小说的主人公都是不必种田的,土地归他们所有且有农民替他们耕种。毛泽东觉得这样很不公平,同时艰辛的田间劳动也使他对劳动人民的疾苦感同身受,对他们产生了深厚、朴素的情感。

湖南韶山土地贫瘠,又常闹旱灾,致使农民歉收。遇到这种情况,族长一般会开仓放粮,救助有困难的族人。但当时毛氏族长并没有这样做,而是将备用粮高价卖出,打算用这笔钱修缮祠堂。一个叫毛承文的农民看不下去,站出来反对。族长一气之下把他押进祠堂准备惩戒。毛泽东听闻,随几个农民赶到祠堂,与族长对峙说理,他年纪虽小,但毫无惧色,据理力争,最后迫使族长不得不放了毛承文。

还有一年秋收时节,家家户户都在忙着晒谷。天气突变,暴雨即将来袭,毛泽东看到邻居毛四阿婆一个人在艰难地收谷子,便毫不犹豫跑去帮忙。等帮忙收完谷子,大雨倾盆而下,他赶回自家晒谷坪时,谷子早已被雨水淋湿。父亲为此责备他,毛泽东却争辩道,人家是佃的田,要交租,淋湿发霉坏了就了不得,连吃的都没有了;我们家是自己的田,淋湿一点儿也饿不着!

国画《毛泽东帮邻居收谷》

1910年4月,湖南因水灾导致粮食歉收,米价飞涨,民不聊生,长沙城中以卖水为生的贫民黄贵荪一家因无钱买米而集体自杀,激起民愤。饥民成群结队涌到巡抚衙门要求平案救灾,却被巡抚无理拒绝。走投无路的饥民冲进衙门,砍断旗杆,吓走巡抚,引发抢米风潮。后参与暴动的饥民惨遭枪击,当场被打死14人,被打伤的更多。暴动者的鲜血染红了浏阳门外的识字岭,被杀者的头颅高高挂在南门外示众。几个卖兰花豆的湘乡小贩逃出长沙,把饥民暴动的消息传到韶山。大家激愤地议论了好多天。随着时间的推移,许多人对这件事逐渐淡忘,毛泽东却久久不能平静,仍感到很痛心,为那些“谋反者”所受的冤屈深感不平,他觉得那些人只是被逼得走投无路才起来造反的,结果却无辜被杀。几十年后,他仍感慨地说,这件事影响了他的一生。

为什么劳动人民辛苦劳作,却总吃不饱、穿不暖,还要遭受压迫和欺凌?随着学识的增长、思想的成熟,毛泽东开始认识到这是社会问题,想要改变这种不公。生活中与劳动人民结下的深厚感情和对劳动人民苦难命运的深切同情,正是他萌发要为劳动人民书写、让他们做主人公的思想根源

二

确立唯物史观和马克思主义信仰后,毛泽东的人民立场更加坚定。他相信人民群众是社会历史的创造者,用毕生心血把为劳动人民谋幸福且为他们书写的文字写在伟大的革命和建设实践中。

在1919年7月的《湘江评论》创刊号上,毛泽东在创刊宣言中写道:“世界什么问题最大?吃饭问题最大。什么力量最强?民众联合的力量最强。”这简短有力的话语,展现出毛泽东对社会问题的深刻洞察和对人民力量的高度重视。

党的一大后,毛泽东回到湖南,发动工农群众运动。他走进工厂、农村,与工人们一同劳作,与农民们促膝长谈,了解他们的疾苦和需求。他目睹了工人们在恶劣的环境中每天工作十几个小时,却只能拿到微薄的工资,生活困苦不堪;农民们日复一日、年复一年地辛勤耕耘,却遭受地主的剥削和压迫,一年到头收获所剩无几。为启发工农群众觉悟,他以文字揭露统治者的黑暗腐朽。例如,1922年领导长沙泥木工人大罢工过程中,毛泽东起草的泥木工人罢工宣言在长沙《大公报》上发表,宣言指出:“我们苦力工人,一天的工作,硬是把一天的阳寿和精力来换几个钱去养家赡眷,并非坐食冤枉。”“试看他们商家,不上几天又把价码一涨,为什么又没有人反对呢?独于我们工人凭整天‘汗’‘力’得来的几个钱,还要惨受这样摧残!”他的文章如同一把把利刃,刺向黑暗的旧社会,唤醒了无数沉睡的灵魂。

1925年2月,毛泽东回韶山后一边养病,一边开始作社会调查。他走村串户,与各种各样的人接触交流。他走进贫民家中,坐在简陋的饭桌前,与农民们一起吃饭,倾听他们的呼声;他来到田间地头,与农民们一同劳作,了解他们的生产情况;他还与当地的乡绅、地主交谈,从不同角度了解农村的阶级状况和各种社会情况。经过同各种人的接触和调查,广泛开展革命思想宣传,他在家乡组织起轰轰烈烈的农民运动。这段经历,极大地推动了毛泽东对中国农民问题的认识,为他不久后写成《中国社会各阶级的分析》一文奠定了实践基础。“农民是中国无产阶级的最广大和最忠实的同盟军。”这一论断,为探索中国革命的正确道路指明了方向。

大革命后期,农民运动蓬勃发展起来,遭到国民党右派和封建地主豪绅的破坏低毁,也遭到党内右倾错误领导的怀疑和责难。面对党内外对农民运动的质疑,毛泽东决定深入农村进行考察。1927年初,他历时32天,行程700多公里,先后考察了湘潭、湘乡、衡山、醴陵、长沙五县农民运动。考察中,他广泛接触有经验的农民和农运干部,获得宝贵的第一手材料。他看到,农民们纷纷成立起自己的组织一农会,打土豪、分田地,轰轰烈烈,如火

如荼。泥腿子们第一次当家作主,农村大地出现了新气象。毛泽东被湖南农民的革命热情深深感染。根据考察所得,他写出《湖南农民运动考察报告》,热情洋溢地赞扬农民运动“好得很”,有力驳斥了那些对农民运动的污蔑和指责。他在文中特

别指出,贫苦群众乃是革命的先锋、中坚、元勋。这篇文章的发表,犹如一声惊雷,在当时的中国社会引起巨大反响,使更多人看到了农民运动的伟大力量,也为中国共产党领导农民运动提供了重要的理论依据。

无论是在艰苦卓绝的土地革命战争时期,还是在硝烟弥漫的抗日战争、解放战争时期,毛泽东始终将农民问题放在重要位置。他深知,“农民是中国革命的主力军”,“谁赢得了农民,谁就会赢得了中国”。他的著作无一不贯穿着“相信人民”“依靠人民”“服务人民”的思想。

1945年,毛泽东在党的七大上慷慨激昂地指出:“人民,只有人民,才是创造世界历史的动力。”“人民群众才是真正的英雄。”

三

在思想上把劳动人民放在至高位置,行动上必然以人民利益为出发点和归宿。正是基于此,毛泽东向全党提出“全心全意为人民服务”的根本宗旨。他反复强调:“我们有困难,人民更困难,我们任何时候都首先要想到人民,我们宁可自己吃苦菜,也要把粮食分给群众,宁可自己盖稻草,也要把衣被分给人民。”他是这么说的,也是这么做的。

油画《教育亲人干革命》

早在1921年2月上旬,毛泽东领着小弟毛泽覃一道从长沙回家乡过春节。一天晚上,毛泽东和弟弟、妹妹围坐在厨房火塘边话家常。大弟毛泽民说,这个家不好当,家里前不久起了火,修屋花了不少钱,又遭败兵勒索和坏人抢劫,日子不好过。毛泽东接过毛泽民的话,对弟弟、妹妹说,这叫国乱民不安生,要舍家为国,舍己为民。弟弟、妹妹反问他,那走出去后,家里的田产怎么办?毛泽东接着说,家里的房子可以让给人家住,田地也可以给人家种,我们欠人家的钱一次还清,人家欠我们的一笔勾销。在毛泽东的教育下,毛家人抛家舍业走上革命道路,先后有6位亲人为中国革命献出了宝贵生命。舍家为国、舍己为民可以说是毛泽东践行全心全意为人民服务根本宗旨的最好诠释。

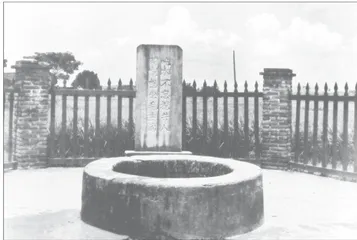

1933年4月,毛泽东随同中华苏维埃共和国临时中央政府从瑞金的叶坪村迁到沙洲坝。沙洲坝地处干旱地带,毛泽东在和村民聊天中得知,沙洲坝人一直都在饮用涝坝污水,既难以下口,又不卫生。他当即决定帮助当地群众解决饮水问题,但村民迷信风水,认为挖井会得罪旱龙爷,还是宁愿喝污水。毛泽东对大家说:“挖井是为了大伙有干净的水喝,真要是有旱龙爷来找麻烦,就让他找我毛泽东好了!在他的带动下,红军战士、中央机关工作人员用一个礼拜,挖好一口五六米深的水井。为使井水更加清澈,毛泽东又让人在井底铺砂石、垫木炭,甘甜的井水养育了一代代沙洲坝人民。新中国成立后,当地群众将这口井取名为“红井”,还在井边立起一块木牌,上书“吃水不忘挖井人、时刻想念毛主席”。“红井”成为共产党人为广大老百姓办实事、办好事的历史见证。

位于江西瑞金的沙洲坝红井

张思德是延安中央警备团战士,四川仪陇人,1933年参加红军。1937年10月加人中国共产党。1940年春,张思德调到中央军委警卫营任通信班班长。1942年10月,军委警卫营与中央教导大队合编为中央警卫团,他由班长变成战士。1944年,张思德主动报名参加烧炭队,在烧炭过程中,突然窑顶上“啪啪”地掉下几块碎土。他意识到有危险,一把将身边战友推出洞口,自己却被塌下来的两米多厚的土层埋住…得知张思德牺牲的消息,毛泽东心情悲痛,提出要为他举行追悼会。在追悼会上,毛泽东作了《为人民服务》的演讲。他指出,“我们这个队伍完全是为着解放人民的,是彻底地为人民的利益工作的”,“为人民利益而死,就比泰山还重”。通过这次演讲,毛泽东大力倡导全心全意为人民服务的精神,将其融入中国共产党的灵魂深处,激励着一代又一代共产党人前赴后继,为人民的幸福生活不懈奋斗。

1949年10月,天安门广场举行开国大典,毛泽东面对数十万民众喊出“人民万岁”。这4个字饱含着他对人民的深厚情感和崇高敬意,也向全世界宣告了新中国以人民为中心的根本立场。同时,毛泽东强调,“我们是人民民主专政,各级政府都要加上‘人民’二字,各种政权机关都要加上‘人民’二字”。按照他的意见,新中国的名称叫中华人民共和,政府叫人民政府,军队叫人民军队,银叫人民银行,货币叫人民币毛泽东在生政权上深深地刻下“人民”二字,就是了让新中国的管理者永远牢记做人民的公,始终坚持为人民服务。

从萌发为劳动人民书写的初心开始,毛泽东用毕生心血勾画这部鸿篇巨制。他一生写下数千万字,其中很多文章、金句家喻户晓。通读其文稿,“人民”二字贯穿始终,这是他所有思想与行动的核心。从剖析社会各阶级的《中国社会各阶级的分析》,到阐述抗战战略的《论持久战》;从关注文艺服务方向的《在延安文艺座谈会上的讲话》,到强调新中国政权性质的《论人民民主专政》,每一篇都饱含着他对人民的深切关怀、对人民力量的高度重视,彰显着他始终心系人民的赤子情怀,生动诠释了党全心全意为人民服务的根本宗旨。

“人民”这部书还没有写完。习近平总书记指出,对毛泽东同志的最好纪念,就是把他开创的事业继续推向前进。新征程上奋力跑好历史的接力棒,就要无论在什么时候都站稳人民立场,始终与人民同呼吸、共命运、心连心,做人民利益的忠实维护者、践行者,才能不负先辈期许,不负时代重托。

(作者分别系韶山毛泽东同志纪念馆·湘潭大学国家革命文物协同研究中心办公室主任、副研究馆员;韶山市芙蓉学校教师)

(责编 王燕萍)

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:dswh20250506.pd原版全文