陈云:严于律己 清廉爱民

陈云(1905—1995),江苏青浦(今上海市青浦区)人,原名廖陈云,是中国社会主义经济建设的开创者和奠基人之一,为党和人民事业发展作出了重大贡献。他一生严于律己、清正廉洁,深受全党全国各族人民尊敬和爱戴。

眼中无名利

20世纪90年代中期,中央电视台在黄金档播出了一部名为《陈云出川》的电视剧,开播后备受欢迎。该剧讲述了陈云在长征路上,接到上级密令从四川前往上海,在出川途中遇到的各种阻碍与磨难。陈云成功抵达上海后,又马不停蹄地前往莫斯科,肩负起向共产国际汇报遵义会议情况的光荣使命。

这个剧本是根据曾护送陈云出川的一位干部席懋昭生前留下的回忆材料整理编写而成的。剧本写成后,相关人员找到陈云的秘书和家属进行过沟通,得到了他们的同意。峨眉电影制片厂按照剧本进行拍摄,从剧本成型到摄制播出,陈云都不知晓。

那时的陈云已至耄耋之年,患有白内障和青光眼,视力非常差,无法观看电视,全凭电台广播和身边人了解外界信息。当时他在医院养病,身边工作人员了解他的脾气秉性,出于对他身体状况的考虑,隐瞒了这件事。因此,陈云对以自己革命经历为主题创作的电视剧正在热播毫不知情。但一位新来的护士在闲聊中,向陈云夸赞电视剧《陈云出川》很精彩,看后对他很是敬仰。陈云听后有些疑惑,但隐约猜到了事情原委。在明确得知有这样一部剧后,他让秘书将剧本内容念给他听,了解到该剧是在宣传他过往的功绩,遂写信给上级要求停播。随后,这部已经播出一半的热播剧被紧急叫停

除电视剧外,陈云也不允许有文章宣传他。凡是想要宣传他的文章,只要是被他知道的,或者是报到他那里的,无一例外都没机会发出去。有人说这是陈云谦虚低调,但他本人却不赞同,他讲这不是谦虚,而是实事求是。他始终把自己看成一名普通党员。他说:“我们是党员,在党的领导下,适合老百姓的要求,做了一点事,如此而已,一点不能骄傲。”

1982年4月,陈云在审阅《陈云文稿选编(1949一1956年)》时,通过秘书转告编辑组:在文稿选编的“后记”中要说明,他当年在中财委主持工作期间,几乎所有的决定,特别是重大决策,除了他作了必要的调查研究以外,都是经过集体讨论作出的…另外,许多重大决策都是根据党中央确定的路线、方针、政策作出的,或者是经过党中央批准的。陈云还强调:大家在阅读这卷文稿时,如果觉得那一段工作还有成功之处,绝不要把功劳记在一个人的账上。

1990年,青浦县练塘镇为表达家乡人民对陈云的崇敬之情,决定将陈云老家的房子改建成他个人的革命历史陈列馆。陈云对此十分抵触,特意与相关政府部门联系,要求他们不要搞以他个人命名的革命历史陈列馆。他始终秉持着一个理念,一切功劳都要归功于人民的艰苦奋斗和党的正确领导,如果没有党的带领与人民的支持,个人的能耐再大,也势必一事无成。最终,当地政府根据他的意见,将陈列馆调整命名为青浦县革命历史陈列馆。

陈云常说:“个人名利淡如水,党的事业重如山。”他担任党内领导职务长达半个多世纪,但他的事迹却很少为世人所知。其中一个重要原因就是,他始终反对宣传自己,永远保持着谦虚谨慎、求真务实的作风。

两袖有清风

在待人接物方面,陈云对自己的要求也非常严格,有时候几乎到了苛刻的程度。他去外地出差,从不让当地同志迎送,也不允许他们陪同,用他的话来说这叫作“不迎不送,不请不到”。

到了晚年,身体欠佳的陈云时常需要到外地休养。一次,陈云到某地休养,没跟当地同志打招呼,他不想因为自己的到来而耽误别人工作,所以只要不是自己请来的客人,基本上都不见。但当地的一位主要负责人怀着对革命老前辈崇敬的心情来到陈云住处,想要看望他。随行秘书虽了解陈云的原则,但见对方诚意十足,不好直接回绝,只好去请示陈云。即便如此,陈云依旧没有破例。

此外,陈云还明确要求身边工作人员及家人不可以接受任何形式的礼物。一次,一位瓷器艺术家做了一个刻有陈云肖像的精美瓷盘,托人送到陈云秘书手里。秘书本想归还,但见并不贵重且心意满满,就拿到陈云面前,请其定夺。陈云看了一眼瓷盘,没有多说便让秘书把东西送回去。还有一次,老战友来看望陈云,带了一箱葡萄。陈云虽表明自己从不收任何礼物,但耐不住老战友的好意,他就从一串葡萄上扯下几颗,说尝过也算是感受到老友的心意了,剩下的还是让对方带了回去。

陈云的日常用餐也非常简单。有一年春节,他因公务没能在家过年。接待单位不清楚他的饮食习惯,按照新年习俗,摆了满满一桌丰盛的饭菜。陈云看到如此丰富的菜肴,一筷不动。当接待人员弄清楚缘故后,立即换上简单的一荤一素,陈云才坐下就餐。陈云事后讲,现在天天都是过节,自己过节吃饭时不需要加菜。众人随即明白了他的语重心长,相较于革命时期风餐露宿、缺衣少食的生活,新中国的每天都和过节一样。这就是一位老前辈不忘初心最真实的写照。

在陈云纪念馆中,陈列着一只破破烂烂的棕色皮箱,见证着陈云的朴素作风。1931年,陈云在上海从事秘密工作,那年顾顺章的叛变给党的地下工作造成巨大损失,而上海又是地下工作的重中之重。为保全上海地下党组织的绝密文件,陈云自费购买了一只皮箱,将文件藏入皮箱夹层,成功撤离。此后,这只皮箱跟着他风风雨雨数十载。箱子虽磨损严重,崇尚节俭的陈云却舍不得将其丢弃,缝缝补补,不离不弃。

关爱青少年

改革开放初期,国家各项事业发展很快,但在某些领域还存在着不少短板,如儿童缺少活动场所问题一度成为社会关注的焦点。一向关注少年儿童学习生活问题的陈云,就曾为改变这一状况作出努力。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:dswh20250513.pd原版全文

1981年1月27日,陈云就《人民日报》刊登的茅盾、夏衍、阳翰笙、曹禺、赵寻联合署名文章《想想孩子们吧》中提出的缺乏儿童剧演出场地问题,致信胡耀邦指出:解决儿童剧演出场地问题很重要,也可能办到。可否由中央书记处指定有关部门专门人员议一下?开放单位内部礼堂可先在中央和北京市党政军民学机关试行,然后推广到全国。中共中央书记处在3月召开的儿童和少年工作座谈会上,传达了陈云的这一意见。4月13日,中央办公厅率先开放怀仁堂,为儿童演出了中国儿童艺术剧院的话剧《岳云》。

1982年5月25日,陈云致信党中央:昨日《人民日报》一则小文反映,目前首都儿童看戏难的问题仍未解决,建议在新儿童剧场落成之前,暂时拨借一个剧场专供孩子们看演出;如果固定一个剧场有困难,可以由几个剧场轮流定期为孩子们开放。在今年的“六一”儿童节,全国城镇的所有影剧院和机关、企业的所有礼堂,均应免费向孩子们开放一天。如同意,请考虑可否由中央和国务院联名就此事作出紧急决定。28日,中央办公厅、国务院办公厅联合发出《关于全国的影剧院和礼堂、俱乐部“六一”向少年儿童开放的紧急通知》。《紧急通知》的发出,引起全国上下的高度重视,各级政府纷纷采取措施为少年儿童开辟活动场所,使少年儿童活动场所紧缺的问题得到极大缓解。

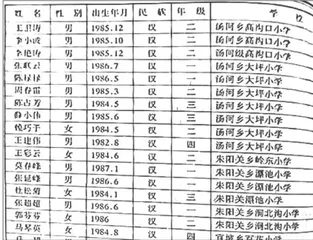

1993年4月6日,陈云在广播中听到党中央号召全国人民为贫困地区儿童捐款,他当即让工作人员从自己的存款中取出5000元送到基金会去。他还叮嘱说:“这笔钱捐助给革命老区、贫困地区的失学儿童。”并要求不要透露他的个人信息。不久后,这笔捐款用到了河南省卢氏县汤河、朱阳关、官坡、五里川等乡的25名贫困学生身上,而这些被资助的孩子只知道是北京一位爷爷帮助了他们。2007年,为筹备陈云同志诞辰102周年的纪念活动,陈云纪念馆(暨原青浦革命历史陈列馆)工作人员组成访问团到卢氏县走访陈云资助过的贫困学生,他们才知道原来资助自己读书的爷爷就是历史课上学过的革命老前辈陈云。

陈云资助的河南省卢氏县部分学生名单

1994年5月,陈云因病住院,病情反反复复,但他一直以顽强的毅力与病魔抗争。只要没有特殊情况,他还保持着每天早晚听电台广播,关心国家大事的习惯。随着身体越来越差,他有时跟不上广播员的播报速度,他还会让工作人员将每天的新闻稿借来念给他听。某次陈云从新闻中得知党中央号召为贫困地区捐赠衣物的消息,他立即让工作人员转告自己的妻子于若木。她随即将全家发动起来,不仅捐出几十件旧衣物,还特意以陈云个人名义,捐赠了崭新的丝棉被和床单。

1995年4月10日下午,陈云与世长辞。他没有给子女留下什么财产,出版书籍获得的稿费也用于交党费及捐给慈善机构,但他给子女留下了宝贵的精神遗产。后来,子女们继承了父亲乐善好施的优良传统,捐款80万元设立“陈云教育基金”,在慈善道路上继续前行。

让人民有衣穿、有饭吃,让孩子有学上,是陈云最大的心愿。他把为人民服务刻在心底,一生为党和人民事业不懈奋斗,建立了不朽功勋。为响应国家号召,陈云留下遗愿,在他去世后捐献器官并进行火化,骨灰就撒在八宝山的青松下。正如陈云在《怎样做一个共产党员》中提出的要“终其一生,为他的信仰的实现而奋斗到底”,他真正做到了“个人名利淡如水,党的事业重如山”。

(作者系河南师范大学马克思主义学院教师)

(责编 王燕萍)

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:dswh20250513.pd原版全文