延安时期的红色法学教育

作者: 宋晨翔 呼延洁琳

1935年,中共中央率领红军长征至陕北后,在陕北建立中央革命根据地。随着抗战深入与人民政权建立,法律专业人才需求激增。1935年至1938年间,因战争局势动荡,法学教育基本维持原状,直至抗战进入相持阶段,边区环境趋于稳定,法学教育方得系统发展。面对快速提升教育水平与培养法律人才的紧迫任务,党和边区政府通过一系列教育措施,使得延安法学教育不断发展,为党领导下的法制建设奠定了坚实基础,培养出一批具备专业素养与革命精神的法律人才,有力支持了抗战与革命事业的发展。

普及性法学教育

延安时期,干部队伍普遍文化不高,尤其是区乡级干部,多为当地农村革命积极分子,文化水平及工作能力有限,普及性教育迫在眉睫。因此,中共中央通过社会教育,大范围提升群众文化水平,破除封建残余,普及法律常识。

1.识字组、夜校、半日校、冬学。中共中央进入延安后,为提高人民群众的政治觉悟与文化水平,通过发动群众开展社会教育。1938年颁布的《社会教育工作纲要》中规定:“社会教育不仅是教育民众识字,而主要的是给民众以民族革命意识;民族自卫战中所必须的理论和技能;参加实际救国行动争取抗战胜利。”①经过两年时间,全边区办起大批的读报识字组、夜校和半日学校,参加人数近3.4万余人。群众在学习认字的同时,也接受了关于法律基础和权利义务的教育。延安时期的“冬学”不仅是教书识字,还帮助群众解决实际问题,辅助社会治理,如通过讨论支差条例等,提升群众的法律意识。②中共中央通过全面教育活动,降低了边区文盲率,在文化领域取得显著进展。这些活动丰富了群众精神生活,为法律知识普及打下基础,促进了法律常识在民众中的传播与理解,对提升社会法律意识发挥了重要作用。

2.妇女教育。延安时期,边区政府非常重视妇女解放,不仅在法律上赋予妇女参与政治生活的权利,而且开展妇女教育,提升妇女的思想认识以及行使权利的能力。在1946年4月召开的边区第三届参议会第一次大会通过的有关教育提案中,提到各县应设立女子小学,培育女性教员,同时开办小型妇女短期训练班或职业性的训练班,以便提高女工文化。③随着妇女教育的良性开展,后来还开办了中国女子大学。边区政府通过以上举措,使得妇女的文化水平以及认知得到大幅提升,培养了众多优秀的妇女干部与知识分子。例如,1939年1月17日到2月4日,边区召开的首届参议会,146名参议员中只有6名妇女参议员。到1941年边区召开的第二届参议会,已有17名妇女参议员。④此外,1937年开始,随着大批青年涌入延安,现代思想也随之而来,尤其在婚姻家庭法领域促进了法律革新。他们积极投身妇女组织,与本地干部共宣法律,组织妇女参与识字、参政及反缠足等运动。这些努力在一定程度上动摇了封建婚姻制度,买卖婚姻与童养媳等陋习开始受到法律制裁。

3.报纸、文艺演出、黑板报等其他社会教育。延安时期,除基础教育形式外,还广泛运用报纸、文艺、黑板报等手段普及法律知识。例如,为强化群众对妇女参选合法性和必要性的认识,1941年5月31日,《解放日报》发表《安定选举中的妇女》一文,报道了安定县(今子长县)妇女参与选举的情况,详细记录了不同身份、年龄、文化水平的妇女在参选过程中的言行,将广大妇女积极参与选举活动的热情刻画得淋漓尽致,起到了很好的宣传效果。此外,延安时期还建有平民教育馆,组建了抗战剧团、民众剧团等文艺组织,通过各类文艺作品提升群众对于法律的认知。如延安鲁迅艺术学院集体创作的歌剧《白毛女》,讲述了一个被地主迫害的农村女子的故事,揭露了封建地主阶级的残暴和不公;赵树理的小说《小二黑结婚》,提倡自由恋爱和婚姻自主,反映了婚姻法的改革;韩起祥的说书《张玉兰参加选举会》,描述了女性参与选举的情景,展示了法律面前人人平等的原则,宣传了新社会的理念和法律。这些作品家喻户晓,在群众普法教育中起到十分重要的作用。黑板报在边区也得到群众的拥护,很多镇子上黑板报一出,老百姓即围着看。对于重大案件,还广为张贴布告、吸引群众参加,并将判决书印发区、乡、村广为宣传,使群众受到法律教育。边区解放前夕,法律意识已深入人心。

专门性法学教育

专门性法学教育包括以培养司法干部为主的职业教育和培养法学专业人才的法律高等教育两种。1937年至1941年开展的法学教育以短期培训为主,内容围绕新民主主义法学展开,不仅传授专业知识,更强调思政教育与马克思主义理论学习,确保法学生具备坚定的政治立场与深厚的理论素养,为边区培育大量卓越人才。到1941年延安大学成立后逐渐开始有了正规意义上的法学教育。

1.职业性法学教育

司法干部培养始于1933年中央苏区开办的苏维埃大学司法班,为期半年,以苏区政策法令为教材。1935年,中共中央到达陕北,面对司法工作的迫切需求,延续了苏区模式,设立多个短期培训班。1937年,谢觉哉创办西北办事处司法讲习班,内容涵盖刑法、民法等,通过短期专业训练,快速培养了一批司法干部投入到边区工作中。此后,从1937年到1942年,边区高等法院也陆续开设司法干部训练班,总计3期。学员大多为书记员,训练时间为3到4个月。学习课程包括法学概论、刑法、民法、刑事审判、民事审判、司法公文、书记员工作、国文、统计、法医学等科目。⑤在此次干部培训中强调专业知识与理论教育并重,要求学员撰写论文,提升综合素质。雷经天任院长时,提出“廉洁、明辨、公平、正直、果敢、强毅、详细、谨慎”16字训条,严格规范法官审判标准。边区法学职业教育不局限于司法机关,还扩展至行政等部门,如行政人员训练班,提升干部法律意识与行政能力。随着局势稳定,干部教育趋向与高等教育融合,但短期训练班因其高效灵活,仍为法律教育主流。抗战期间,这种教育模式尤为显著。边区建设时期,边区政府对旧司法人员进行改造,通过此种形式加强马列主义、毛泽东思想及新民主主义法律观念教育,持续优化司法队伍。这一系列举措不仅为边区法制建设提供了坚实的人才保障,也为新中国审判制度的创立和完善积累了宝贵经验,彰显了延安时期法学教育在特殊历史条件下的独特贡献与深远影响。

2.高等法学教育

高等法学教育是陕甘宁边区法学教育一个重要方面,适应了战时需求。

行政学院。1940年7月,中共中央考虑到陕甘宁边区政权建设需要,在延安南门外成立行政学院,初设行政系、财政经济系、法律系,另设普通科。到1941年夏,设法律本科班,同年秋,本科班并入延安大学法学院。1942年学院分设行政系、司法系、教育系和财经系。绝大部分学生均由边区各工作部门调来,毕业后又回到实际工作中去。因此其教育内容与边区生活紧密联系,除讲授基础法律知识外,着重强调理论与实际相结合,注重案例教学,将实际案例作为法学教育的重要内容,以便干部在实践中运用。此外,学院还开设正规班、专业训练班、临时训练班,为边区培养了众多优秀干部。1944年,中共中央西北局常务委员会决定将延安大学和行政学院合并,最终行政学院毕业两期学生,第一期有290人,第二期有130人,第三期未完成学业的学生转移到延安大学继续学习。

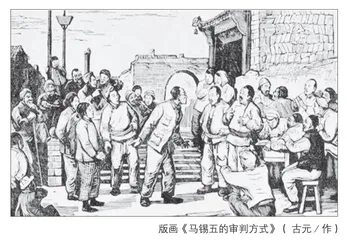

延安大学。1941年,中共中央决定将毛泽东青年干部学校、中国女子大学、陕北公学院合并,成立延安大学。初创时期就提出建立正规学制,设社会科学院、法学院、教育学院以及俄文系、英文系、体育系。法学院分设政法、司法两班,政法班培养县级科员以上干部,司法班培养地方法院、县司法处书记员,招收高中毕业或初中毕业具有两年以上工作经验者。根据正规学制,法学院除专业课程外还开设马列主义学说、政治经济学、哲学、根据地情况及政策、党的建设、中国政治等课程。法学院首任院长由法学家何思敬担任,其目标是将法学院作为培养法律学者为主的专业学院。整风运动中,延安大学法学院在招收一届学生后改称司法系。这一名称的转变意味着其法学教育为适应边区社会的需求,更加注重司法实务、法律应用和解决具体问题的能力。课程设置中增加有关土地法、劳动法和刑法等与边区实际紧密相关的法律课程。同时,法学教育强调群众路线的重要性,鼓励学生深入群众,了解人民大众的需求,将法律服务与群众的实际生活紧密结合。1944年4月,行政学院并入延安大学,原司法系成为延安大学行政学院下设的行政、司法、教育、财经四系之一。司法系课程也分为共同课和业务课,共同课包括自然发展史略、社会发展史略、边区革命建设史略、三三制及政权问题、边区建设的文教政策、司法政策、财经政策等。业务课程为边区法令、判例研究、司法业务、法学概论、社会政策、现行法律研究。司法系所用教材有6种,即《马恩列斯法律语录》《司法业务研究讲义》 《监狱教材》《比较宪法》《边区法令提纲》《判例研究提纲》。由此可知,延安大学行政学院时期才有了实质意义的法学教育。1946年,全校只设教导和行政两处。在教导处下设4个教学班,即教育班、会计班、行政班、司法班。司法班课程有:边区法令;司法业务——法学概论、民法、民事诉讼法、刑法、刑事诉讼法、婚姻法等;案例研究——各类典型案件分析;民间调解;现行法律研究,以及审判员、书记员的职责范围,人民法院组织法规定的公开审判、回避上诉,各项审批制度等。在强调群众路线方面,延安大学法学教育一方面在教学设置中要求校内学习与实践操作并重,校内学习占60%,实习占40%,一方面在课程内容中传授实务中解决问题的方法。时任边区高等法院院长的马锡五曾参与授课,向学生讲授党的实事求是路线如何与审判工作相结合,以及如何在办案中深入群众进行调查研究,如何避免主观主义,使坚持就地办案、充分走群众路线的马锡五审判方式⑥融入到教学中,给学生留下深刻印象。至此,中国共产党的法学教育主要目标,就是培养党领导的各抗日根据地所需的司法干部。这一方针在解放战争时期和新中国成立后依旧发挥着重要作用,成为新中国培养司法干部的重要方针。但这并不意味着法学教育放弃了学术培养,1946年4月23日,陕甘宁边区宪法原则经边区第三届参议会第一次大会通过,其中提到:(1)普及并提高一般人民之文化水准,从速消灭文盲,减少疾病与死亡现象。(2)保证学术自由,致力科学发展。因此,以延安大学为中心的边区高等法学教育虽侧重于司法实务,但并不意味着完全的实用性教学,学术的教育始终伴随着边区高等教育的发展。

业余性法学教育

延安时期,作为马克思主义法学理论中国化的关键阶段,边区政府积极探索法学教育与革命实践的深度融合,催生了一系列专业法学组织及业余法学教育机构,为新中国法制建设奠定了坚实基础。

1937年,陕北公学率先成立国防教育研究会,后发展为边区国防教育研究会,这一举措标志着中国共产党对教育与法制建设的高度重视。该研究会不仅致力于抗战教育的普及,还着重培养革命知识分子与干部,毛泽东等领导人的亲自参与更彰显了其重要性。同时,法令研究委员会及法制室的设立,为边区法律的草拟、修订、翻译及出版提供了专业支持,极大地推动了边区法制体系的完善与发展,为抗日根据地的法制建设积累了宝贵经验。

1941年,新法学会的成立,标志着马克思主义法学理论中国化进入一个新阶段。该组织以批判旧法学、探索新法学为己任,致力于创立一个符合中国国情、融合马克思主义政治立场与中国法律传统的法学流派。早在1940年4月,林伯渠、高自立、谢觉哉、李六如、雷经天等人在延安的《新中华报》上为中国新法学会公开招募会员,明确指出:“建立新民主主义——真正革命的三民主义的新中国……所以我们特发起组织这个中国新法学会,我们希望凡对于法律有研究及对司法工作有经验或于革新法制抱有深厚兴趣的同志们前来参加,我们是十分欢迎的!”⑦

在法学教育领域,新法学会的成立推动了业余法律学校的创办。1942年4月,业余法律学校在延安举行开学典礼。张曙时和李木庵分任正副校长,朱婴负责教务工作。学校分为高级班和初级班两个班次,每周三和周六上课,每次3个小时。学期为3年。新法学会在该校每月举行两次学术演讲。这所学校不仅为在职司法干部和党政干部提供了系统学习法律知识的平台,还通过理论与实践相结合的方式,提升了他们的法律素养和业务能力。学校采用业余学习的方式,既保证了学员的工作不受影响,又为他们提供了持续学习的机会。课程设置上,既涵盖政治、司法、行政等宏观领域,又深入到刑法、民法、刑事审判等具体法律实践,为学员构建了全面的法律知识体系。此外,学校还注重培养学生的科学知识底蕴和实践能力,通过公开演讲、学术讨论等形式,激发学生的学习热情和创新思维。