铁人精神:投身社会主义建设的强大精神力量

作者: 陈立勇 赖涵

1960年4月,东北松辽平原北风呼啸、大雪纷飞。房东赵大娘挎着干粮篮子来到位于萨尔图区马家窑附近的萨55井场,看着身裹老羊皮袄、头枕钻头,因连日劳累工作而睡在泥浆槽旁的王进喜动情地说:“王队长可真是个铁人啊!”

铁人王进喜是彪炳史册的石油功臣、工人阶级先锋战士、共产党人优秀楷模。铁人精神是王进喜同志崇高风范、优秀品质的生动写照,是我国石油工人光荣传统和优良作风的集中体现,内涵丰富,主要包括:“为国分忧、为民族争气”的爱国主义精神,“宁肯少活20年,拼命也要拿下大油田”的忘我拼搏精神,“有条件要上,没有条件创造条件也要上”的艰苦奋斗精神,“干工作要经得起子孙万代检查”“为革命练一身硬功夫、真本事”的科学求实精神;“甘愿为党和人民当一辈子老黄牛”埋头苦干的无私奉献精神。

2013年4月28日,习近平总书记同全国劳动模范代表座谈时指出:“王进喜以‘宁肯少活20年,拼命也要拿下大油田’的气概,带领石油工人为我国石油工业发展顽强拼搏,‘铁人精神’‘大庆精神’成为激励各族人民意气风发投身社会主义建设的强大精神力量。”

爱党忧国的忠诚信念

1923年10月8日,王进喜出生在甘肃省玉门县赤金堡(今玉门市赤金镇)一户贫苦农家,乳名“十斤娃”。5岁时,他的父亲因一场官司急瞎了双眼,家庭重担落在母亲身上。1929年玉门大灾荒,庄稼颗粒无收,6岁的他只能跟着父亲沿街乞讨。10岁给地主放牛,13岁到红沟煤窑下矿背煤。15岁被抓夫到玉门油矿修公路、平井场,后进矿当起长工。旧社会的经历,磨炼出他坚韧不拔、吃苦耐劳的品格。

1949年9月,玉门解放。1950年春,玉门油矿招工,王进喜经过两次考试,成为新中国第一代钻井工人。在党的教育和培养下,他深刻体会到“工人受苦不是命里注定的”,不仅鼓起学文化的信心和积极性,而且坚定了革命信念,增强了斗争勇气。他的成长进步,基层干部看在眼里,也引起区队、钻井处领导的重视。1956年4月,王进喜光荣入党。不久,被任命为玉门油矿贝乌5队队长,他带领队员在祁连山上立标杆,创造了当时全国中型钻机月进尺5009米的全国最高纪录,摸索出一套优质快速打井的经验,他所在贝乌5队先后被授予“卫星钻井队”“钢铁钻井队”的光荣称号。

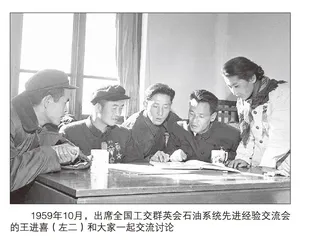

1959年9月底,王进喜作为石油战线的劳动模范,被推举为国庆十周年庆典观礼代表和全国工交群英会代表。10月1日,他到北京参加国庆观礼后难掩激动之情,写下人生第一首诗:“北京见到毛主席,浑身是劲精神抖。满怀豪情干革命,永生永世不回头。”他把对共产党、毛主席的无限热爱和感恩之情转化为革命斗志,立誓要一辈子听党话、跟党走,意气风发投身社会主义建设。

休会期间,他和几位代表去参观北京的名胜古迹。当走到北京大学红楼附近时,他看到一些公共汽车的车顶背着沉重的大包袱,就疑惑地问身边同志:“汽车上背的是啥家伙?”对方告诉他,首都燃油不够用,很多汽车都改烧煤气,所以就背上了煤气包。他听后暗想:连首都北京都缺少燃油,自己还有什么脸当先进、受表彰!想到这里,这个西北硬汉羞愧得蹲在路边哭了起来。1964年,他在作报告时回忆说:“那时光想党救了我,我就要狠上猛干多打井!但到底工人阶级扛的什么担子,不那么知底。1959年国庆观礼,叫汽车上的煤气包一下把我压醒了!好嘛,都卡到咱喉咙上来了!呼一下肩膀上就放上了国家的压力,革命的压力!”

从此,王进喜将自己的命运与国家、民族的命运紧紧系在一起。北京汽车上的煤气包沉甸甸地压在他心头,不但成为他大干苦干的动力,而且使他的思想产生了重要飞跃。他说:“没有石油,国家有压力,我们要自觉地替国家承担这个压力。一般的压力还不够,我们要承担100吨的压力,这是我们石油工人阶级的责任。”正是凭着这种“为国分忧、为民族争气”的爱国精神,怀着“把石油落后帽子甩到太平洋里去”的雄心壮志,他在大庆石油会战中勒紧裤腰带拼命干,誓夺头号大油田,担起国家和民族的重托。

忘我拼搏的创业激情

1958年2月,党中央作出石油勘探战略东移的重大决策,广大石油、地质工作者满怀豪情从祖国四面八方来到广袤的东北松嫩平原,展开艰苦的地质勘探。1959年9月26日,松基三井喜喷工业油流,宣告了大庆油田的诞生,开启了中国石油开发史上具有转折意义的新篇章。1960年2月,中共中央转发石油工业部党组的报告,同意在松辽地区开展石油大会战。石油战线闻令而动,纷纷调兵遣将给予大力支援。

1960年3月25日清晨,王进喜率队打着“更高标杆立祁连”的红旗,乘火车从玉门来到大庆。他一下火车就焦急地问接站人员:“我们的钻机到了没有,井位在哪里?这里的最高纪录是多少?”据当时贝乌4队队员门广福回忆说:“王进喜问的三句话非常感人,一个钻井队长下了火车,一不问吃二不问住,首先想到的是‘武器弹药’、战斗岗位和努力目标,这是战士的表现,指挥员的思想。”4月2日,载着1205钻井队设备的列车徐徐驶进萨尔图火车站,但缺少吊装设备,怎么卸车、搬运、安装呢?王进喜和工人们遇到前所未有的大难题!他把全体队员集合到一起,问参加过抗美援朝的指导员孙永臣:“我没打过仗,你说要是在战场上遇到这种情况怎么办?”孙永臣说:“只能进,不能退;只能上,不能等,就是豁出命来也要上!”王进喜接过话说:“对了!我们大会战也像打仗一样,只能上,不能退;只能干,不能等!没有吊车;我们37个人就是37部吊车;汽车不够,我们有手有脚有胛子(指肩胛,泛指肩膀),蚂蚁搬山也要搬。我们就是要靠自己的力量卸车搬运安装,争取早日开钻,你们说行不行?”“行!”大家齐声回答。同困难作斗争,是物质的角力,更是精神的对垒。他带领全队把60多吨重的钻机设备化整为零,采用人拉肩扛的办法把钻机和设备从火车上卸下来,运到马家窑附近的萨55井。在安装钻机过程中,王进喜带领工人们用喊号子的方式激发斗志、鼓舞士气,喊出“石油工人一声吼,地球也要抖三抖。石油工人干劲大,天大困难也不怕”的豪言壮语,把近40米高、60多吨重的钻机设备矗立在茫茫草原上,彰显了中华民族自立于世界民族之林的志气。4月19日,他率队在大庆打出第一口井——萨55井,仅用5天零4个小时就顺利完钻,创造了大会战的一个新纪录。

4月29日,会战指挥部召开石油大会战誓师大会。凌晨,王进喜在井场指挥搬家时,身后的钻杆滚落砸伤了他的右腿。在大会发言时,他强忍疼痛走到台上,对万余名会战职工大声说:“盼了多少年了,大油田终于找到了。我们队一定要创造条件上,快安装、早开钻。人活一口气,拼死干到底!为了把贫油落后帽子摘掉……”说到这里,他摘下前进帽举过头顶,吼道:“宁肯少活20 年,拼命也要拿下大油田!”他的话激起众人的欢呼,“人人学铁人、人人做铁人”的口号响彻云霄、震天动地。

誓师大会后,王进喜受伤的消息被领导获悉,强制将他送进医院。当时正值打第二口井——2589井,这口井地处高压区,很容易发生井漏或井喷。他放心不下,趁医务人员不注意偷偷回到井场,拄着拐杖继续指挥打钻。井打到700多米深时,突然发生井喷,强大的高压液柱冲出井口十几米高,震耳欲聋。压制井喷,就要提高泥浆比重。在现场缺乏重晶石粉的情况下,众人只好把固井用的水泥加到泥浆池里,可是水泥不能和水快速充分融合,现场又没有搅拌机。井在不断喷射,水柱越冲越高,眼看更大的事故就要发生。危急关头,他甩掉拐杖,奋不顾身带头纵身跳进泥浆池,用血肉之躯奋力搅拌泥浆,其他同志也纷纷跳入泥浆池,压制井喷。英雄壮举定格为精神的永恒,王进喜践行了“宁肯少活20 年,拼命也要拿下大油田”的钢铁誓言。经过3个多小时紧张搏斗,井喷终于被制服。当大家把王进喜从泥浆池里拉上来时,他全身多处被碱性很强的泥浆烧伤,右腿的伤口已经血肉模糊。

艰苦奋斗的生命底色

艰苦奋斗是我们党在百年历程中形成的优良传统和作风。大庆石油会战是在困难时间、地点、条件下展开的,一开始就是一场恶仗,更是“一场政治仗、志气仗、科学技术仗”。面对缺材料、机械、技术的现实情况,王进喜只有一个字“上”!他下定决心响应石油工业部的号召,拿出不怕死的劲头,豁出命来也要干,在4万余名会战职工中第一个喊出“有也上,无也上,天大困难也要上”的豪迈誓言。对此,原石油工业部部长余秋里在回忆录中感慨地说:“会战开始以后,广大职工面对重重困难,充分发挥主观能动性。顽强奋战,动脑筋想办法,克服了一个又一个的困难,出现了很多动人的事迹,其中最突出的是王进喜钻井队。在他们身上,集中体现了有条件要上、没有条件创造条件也要上的精神。”

艰苦奋斗既是一种不怕苦、敢吃苦的生活方式、生活作风,更是一种以勤为荣、以苦为乐的工作作风和精神状态。铁人在工作中不管遇到多大困难,总是力争走在最前面。1960年夏天的萨尔图经常下倾盆大雨,草原上遍地泥泞,一片汪洋,蚊虻成阵。刚修好的土路被泡垮塌,汽车、吊车、拖拉机行驶困难。各种物资设备运不进,给养供不上,大会战面临停工停产的危险。

面对遍地积水、处处泥泞的工地和井场,王进喜说:“眼下雨大、路滑、井场存水、蚊子多,困难很大,但我们队个个都是硬骨头,要挺直腰杆豁出命来干,早日拿下大油田,把落后帽子甩到太平洋里去,那才叫扬眉吐气……为了国家富强,为了子孙后代幸福,我们这一代人,要艰苦奋斗一辈子。”他要求大家“大雨不停工,小雨当晴天,晴天一天顶三天”。全队斗志昂扬、干劲十足,形成了班班往前抢、人人争主动,不胜老天誓不休的战斗气氛。

1960年7月1日,会战指挥部召开庆祝建党39周年和大会战第一战役总结大会,突出表彰了王进喜、马德仁、段兴枝、薛国邦、朱洪昌,树他们为大会战的“五面红旗”。一个铁人前面走,千百个铁人跟上来。大会战出现了“前浪滚滚后浪涌,一旗高举万旗红”的喜人局面!在此后的各战役中,已是钻井工程师的王进喜带领1205钻井队,连续创出月“四开四完”“五开五完”的好成绩,到年底共打井19口,完成进尺21258米,接连创造6项高纪录。

勤俭节约与艰苦奋斗是密切联系的。离开勤俭节约的生活作风,就谈不上艰苦奋斗的工作作风,更谈不上艰苦奋斗的创业精神。大庆石油会战是在特定时间和条件下开始的,最初大家忙着抢时间生产、创高水平,加上荒原交通不便,所以遗留在工地上的废旧物资和散失器材没有及时回收。对此,王进喜看在眼里,疼在心上,他经常思考如何尽快回收废旧物资的问题。在他的号召下,油田上下纷纷成立了回收队、节约小组,增产节约、反对浪费蔚然成风,由此孕育形成的“回收队精神”作为大庆艰苦创业的传家宝之一,成为铁人精神的重要组成部分。

科学求实的工作态度

1959年底,石油工业部党组向正在哈尔滨参加东北三省协作区会议的周恩来汇报松辽石油大会战筹备工作时,周总理预知这次大会战将会是一场大仗、恶仗,明确指示:“要用毛泽东思想指导一切,要用辩证唯物主义的立场、观点、方法,分析、解决会战中可能遇到的各种问题。”1960年4月10日,石油部机关党委作出《关于学习毛泽东同志所著〈实践论〉和〈矛盾论〉的决定》,明确了大庆石油会战的指导思想,保证了大会战的政治方向,为大会战的胜利提供了强大精神动力。

王进喜是学习毛泽东思想的典范。学习“两论”决定发出后,他更加自觉地学习毛泽东思想。鉴于自身文化水平不高的状况,他下定决心:“我学会一个字,就像搬掉一座山,我要翻山越岭去见毛主席。”据时任钻井二大队党总支副书记的徐锦荣回忆,王进喜学习最积极。白天忙得不行,没空学习他就晚上学,开完会哪怕是夜里12点也要学文化读“两论”。凭着“识字搬山”的刻苦精神,经过两年多努力,他就能独立地看报、读文件、学习毛泽东著作和写信、记笔记了。他克服种种困难,对马克思主义的立场、观点、方法身体力行,把自己的世界观、人生观和价值观提升到一个新高度。1966年10月,他在《毛主席语录》上为青年演员题词:“讲进步不要忘了党,讲本领不要忘了群众,讲成绩不要忘了大多数,讲缺点不要忘了自己,讲现在不要割断历史。”可以说,这“五讲”题词是他学习践行毛泽东思想的切身体会。

没有革命的理论,就不会有革命的行动。王进喜指出:“‘两论’是咱们的传家宝,子孙万代忘不了,一定要用毛泽东思想把脑袋瓜子武装起来,才能百战不殆。”他学习《毛泽东选集》不仅是为了学习文化知识,提升理论水平,更重要的是指导实践,实现知行合一。他自觉运用唯物辩证法认识油田钻井实践,掌握油田开发规律,大搞调查研究和技术革新,坚持科学求实的工作态度,在不断提升自身理论素养的基础上推动油田生产实践。为提高钻井速度,他和工人改革游动滑车;为打好高压易喷井,他带领工人研究改进泥浆泵;为提高钻井质量,他和科技人员一起成功研制控制井斜的“填满式”钻井法。他还与工友们发明了钻机整体搬家、钻头改进、快速钻井等多项技术,对改进钻井工艺技术作出突出贡献,被油田党委授予“工人工程师”称号。