脱贫攻坚精神:治理贫困、振兴乡村的金钥匙

作者: (广西)黄敬秀 (北京)朱喜坤

2021年2月25日,习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上向全世界庄严宣告,我国脱贫攻坚战取得全面胜利。脱贫攻坚8年战斗,832个贫困县全部摘帽,12.8万个贫困村全部出列,全国近9899万农村贫困人口实现脱贫。这一组组数字震撼人心,中国创造了彪炳史册的人间奇迹!

举世瞩目的奇迹背后,闪烁着耀眼的精神光芒。在这场规模宏大的脱贫攻坚战役中,“上下同心、尽锐出战、精准务实、开拓创新、攻坚克难、不负人民”的脱贫攻坚精神,凝聚全党全国千思万虑的智慧、千锤百炼的意志、千辛万苦的汗水、千磨万难的牺牲淬炼而成,铸就了中华民族在新时代顶天立地的伟大丰碑。

上下同心,众志成城出伟力

上下同心是夺取脱贫攻坚完全胜利的精神密码。团结就是力量,团结创造奇迹。习近平总书记指出:“每个人的力量是有限的,但只要我们万众一心,众志成城,没有克服不了的困难。”社会主义制度的优势是集中力量办大事,只要心往一处想、力往一处使,同舟共济,就没有办不成的事;只要上下同心,就能创造出人意料的巨大能量。新时代脱贫攻坚实践坚持社会动员、凝聚各方力量,是对中华民族精神的继承,充分弘扬了中国共产党的优良传统。

2020年4月,一张“五级书记同框照”吸引无数人的目光,画面中,习近平总书记身后依次是陕西省委书记、安康市委书记、平利县委书记、蒋家坪村支书。从党中央最高指挥部到基层最后一公里,习近平总书记带领各级领导干部层层“压担子”,不负人民期望与信任,形成五级书记凝心聚力、全党团结脱贫攻坚的大好局面。

1996年,党中央作出东部发达省市结对帮扶西部贫困省区的战略部署,指定福建对口帮扶宁夏。1997年春,时任福建省委副书记的习近平率队到宁夏回族自治区南部山区西海固考察。第一次踏上西海固的土地,干旱、艰苦、贫穷,眼前的景象深深震撼了习近平。改革开放的春风没能吹暖宁夏土地,在过去很长一段时间里西海固就是贫瘠困苦的代名词:干旱缺水,风沙多得能用来洗脸,放眼望去看不到焦旱赤裸远山的尽头,想要喝水只能等下雨天拿碗去接甘霖。老百姓的家里一穷二白,一家人共穿一两条裤子。谋生方式就是放羊卖羊,卖得的钱用来盖房娶媳妇,再无其他产业,刻在西海固百姓骨子里的贫困基因一代代延续着。

东西部对口帮扶,使得山和海牵手,迸发出巨大能量火花。“上下同欲者胜”,要下好全国脱贫攻坚“一盘棋”,就不能丢下掉队的“弱者”,“优生”要带领“差生”走上共同发展的道路。习近平大力推动闽宁对口帮扶,倡议两省区建立联席会议制度,共谋发展大计,每年一次,一开就是25年。从吊庄移民到“坡改梯”,从井窖建设到劳务输出,从“输血式”扶贫到“造血式”扶贫,办医院、建学校发展教育,技术推广、招商引资发展经济……对口帮扶过程中一股股无私而强大的力量从八闽大地向西海固地区输送。现在,西海固换掉“贫瘠甲天下”旧颜,25年间,GDP增长21.3倍,地方财政收入增长67倍,农民人均纯收入增长11倍,增速跑在宁夏前列。

尽锐出战,破釜沉舟下决心

尽锐出战是夺取脱贫攻坚完全胜利的力量所在。毛泽东指出,政治路线确定后,干部就是决定因素。脱贫攻坚战要打赢,人是核心要素,关键靠干部队伍。脱贫攻坚战场上,全国累计25.5万个驻村工作队、300多万名第一书记和驻村党员干部,同近200万名乡镇干部和数百万村干部一道挺立在战斗一线,筑成反贫困的有力护盾。集中优势兵力尽锐出战开展脱贫斗争,不断选优配强扶贫工作队伍,宣示了中国共产党人夺取脱贫攻坚战胜利的坚定决心。

位于中国西南地区的广西壮族自治区是全国脱贫攻坚的主战场之一,也是全国脱贫攻坚斗争中尽锐出战、赢在坚决的一个缩影。说起广西,人们脑海中的习惯印象就是“山沟沟”“穷乡僻壤”。在2014年底,广西农村贫困人口还有538万人。要使500多万贫困人口与全国同步实现小康,唯有加速奔跑、奋力追赶。在“十三五”脱贫攻坚中,广西把精力放在5379个贫困村、157万户建档立卡的贫困户中,共组织9112个单位定点帮扶贫困县和贫困村,选拔5379名第一书记和3.7万名工作队员入驻贫困村,52.3万名干部定点结对扶贫,联系120多万名贫困户学生,实现帮扶联系全覆盖。组建社会帮扶志愿服务团队3062个共2.1万余人,各类社会单位以开展帮扶项目、提供科技咨询服务、参加医疗和自然灾害救助、开拓就业渠道、发展社会工作、提供志愿服务、爱心捐赠等方式积极参与社会扶贫,凝聚起社会帮扶的巨大合力。

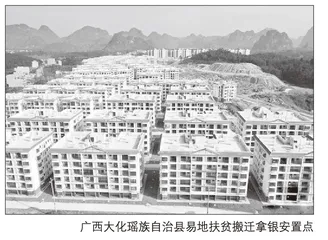

大化瑶族自治县地处滇桂黔石漠化片区,2014年时是广西尚未脱贫的4个极度贫困县之一,同时也是广西尽锐出战、不获全胜绝不收兵的其中一个写照。“山高石头多,出门就爬坡,地无三尺平,神仙莫奈何”形象描述出当地环境的恶劣。到处是山窝石缝地,只能种植少许玉米,人畜还“抢粮”,谋生已不易,产业发展更不知从何抓起。贫困把百姓压得抬不起头来。

“哪里脱贫任务艰巨,就把优秀干部选派到哪里。”县四大班子主要领导分别挂任深度贫困乡镇片区指挥长。在选配乡镇领导班子过程中,有能力有干劲的好干部脱颖而出,年纪轻、学历高的优秀干部担任乡镇党政正职的现象成为常态。全县16个乡镇32名党政正职平均年龄不到40岁,基本为大学以上学历,研究生学历的不在少数。同时,为激励扶贫干部的干事激情,许多优秀乡镇干部获得破格提拔。

因为这份尽锐出战的必胜决心,大化干部们啃下最难啃的“硬骨头”,交出一份让老区、大石山区、少数民族聚集区人民都满意的“大化答卷”。2020年11月,大化县实现脱贫摘帽。

精准务实,实事求是亮真经

精准务实是夺取脱贫攻坚完全胜利的制胜法宝。2013年11月,习近平总书记考察湖南西部贫困的十八洞村时,首次提出“精准扶贫”重要理念,强调在脱贫攻坚中不能“手榴弹炸跳蚤”,要下一番“绣花”功夫,做到有的放矢、对症下药,扶贫要扶到点上、扶到根上。正是靠精准扶贫这一招,广大贫困地区实现了幸福的蝶变。

内蒙古自治区科右中旗属于大兴安岭南麓集中连片特困片区,由于历史和自然环境等多种因素制约,长期处于贫困状态。以什么产业为摆脱贫困的突破口?科右中旗把目光投到当地的刺绣产业上。蒙古族刺绣运用的不仅是普通绣线,还选用彩色丝线、棉线、驼绒线、牛筋等材料,将绣花、盘花、补花等方法运用到布、丝绸、皮革上面,风格凝重质朴、色彩和谐。2008年,蒙古族刺绣入选中国第二批国家级非物质文化遗产名录。因地制宜因势利导地发展刺绣产业,成为科右中旗精准扶贫的有力举措。

但毕竟时代变了,当地许多人对刺绣这门技术感到陌生。有的村民对动动手指头能赚几个钱心存疑虑,大家都在犹豫观望。这时有个人站了出来,决心带领草原绣娘们“绣”出花一样的好日子。此人即内蒙古自治区兴安盟科右中旗人大常委会党组书记、主任白晶莹。她是土生土长的蒙古族人,姥姥和母亲都是刺绣巧手,她从小练就一手娴熟的刺绣技艺。为了乡亲们的美好未来,她主动请缨,当起刺绣脱贫产业发起人。

为发动更多人加入刺绣行业,白晶莹练成“菩萨心、婆婆嘴、橡皮肚、毛驴腿”。她一遍遍地耐心做群众的思想工作,解释刺绣的好处。看到刺绣图样比较单一,她巧思绘制新图样,开发出1000种刺绣产品和7000余张刺绣图案,无偿供大家使用。从炎炎夏日到数九寒天,她一次又一次地走进科右中旗12个苏木镇、51个蒙古族刺绣产业村,入户培训,以“集中培训、上门辅导、手把手教授”等方式让贫困妇女足不出户学会新技能。功夫不负有心人,不会针线活儿的留守农牧民妇女纷纷加入刺绣行列。看到产业初成气候,白晶莹开始思考如何扩大影响。她创新开展“企业+协会+基地”合作模式,建起刺绣扶贫车间,组建起80名返乡大学生的运营团队。经过不懈努力,科右中旗的蒙古族刺绣渐渐走入各地消费者的视野。

“力‘绣’不欺,只要我们勤于劳动、善于创造,发展好蒙古族刺绣产业,日子一定会越过越红火”,白晶莹十分感慨。科右中旗刺绣产业已带动当地近3万人实现了居家创收,百姓收入也翻了几番。

开拓创新,锐意进取出奇招

开拓创新是夺取脱贫攻坚完全胜利的有效途径。越是伟大的事业,越需要开拓创新。脱贫攻坚作为一项前无古人之难事,在人类反贫困史上没有什么成功经验可借鉴,必须依靠开拓创新。

2013年11月,习近平总书记首次提出“精准扶贫”重要理念,创新了扶贫工作机制,为完成消除绝对贫困的艰巨任务指明了方向和路径。在脱贫攻坚战中,具体创新举措更是不胜枚举。

在陕西省柞水县小岭镇金米村,小木耳如同燎原的星星之火,几年间迅速发展成全村一项大产业,以至于一次网上直播竟有近两千万名观众参与,一夜之间24吨木耳被抢购一空。

2020年4月20日,习近平总书记视察金米村扶贫工作时,高度评价柞水县的“小木耳、大产业”。谁能想到,就在几年前金米村还是个极度贫困村。成绩取得的背后,离不开中国工程院院士、吉林农业大学教授李玉及其团队的开拓创新。李玉目前是我国食药用菌领域唯一的工程院院士,在菌物科学和工程产业化研究领域已深耕细作40余年。他构建了全新的菌物系统分类体系,创立“菌类作物学”,并提出“南菇北移”“北耳南扩”“木腐食用菌草腐化栽培”等食用药菌产业发展战略。

2017年,吉林农业大学与柞水县建立校地合作关系,建起院士专家工作站,为柞水县的食用菌产业发展提供了科学支撑。李玉就是选派来带领老百姓脱贫致富的“蘑菇专家”“木耳专家”。

当地村民至今仍记得他们第一次看到“玉木耳”时的场景。不同于常见的黑木耳,“玉木耳”洁白无瑕、晶莹剔透。这种“玉木耳”,就是李玉团队研究出来的一种新型食用木耳。在柞水木耳大棚内,360度高清摄像机、传感器实时监测木耳生长状况,收集温度、湿度等关键要素信息;通过数据智能分析,实现木耳大棚浇水、保温、通风全自动。同时,李玉创新推出空间利用率高的吊袋木耳栽培方式,产能上了几个台阶,一个个木耳种植大棚基地也应运而生。

在李玉团队的技术支持下,柞水县建成独具特色的“木耳小镇”,年产值将近3亿元, 3000多户贫困户依靠木耳产业实现生活水平的飞跃。几年来,李玉率团队扎根深度贫困地区,“哪里需要去哪里”,大多数时间都奔走在全国各地传授先进种植技术,推动设立食用菌技术推广基地,扶持食用菌龙头企业。越来越多的贫困户因为食用菌技术脱贫致富。

在脱贫攻坚战场上,正是有无数个像李玉院士这样的奋斗者,不落窠臼出奇兵,开拓创新用新招,才打败各种各样的贫魔,带领贫困群众走上脱贫致富奔小康的康庄大道。

攻坚克难,勇毅前行拼意志

攻坚克难是夺取脱贫攻坚完全胜利的基础保证。艰难方显勇毅,磨砺始得玉成。越是伟大的事业,越是充满挑战,越需要知重负重,知难而进。我国幅员辽阔、地情复杂,贫困地区主要集中在自然条件十分恶劣的山区,要脱贫摘帽,道险且阻、困难重重。面对千艰万险,广大扶贫干部带领贫困地区群众充分发挥主观能动性,战天斗地,攻坚克难,勇毅前行,历经千辛万苦,拔掉了致富奔小康道路上一座又一座的“硬碉堡”,夺取了脱贫攻坚战的全面胜利,确保了全面小康社会的成色底色。

下庄村就是党带领人民披荆斩棘,栉风沐雨,攻坚克难的缩影。深秋的重庆市巫山县下庄村在悬崖峭壁的环抱中显得静谧安宁。抬眼望去一条8公里长的公路由山脚曲折蜿蜒而上,一头连着村庄,一头飞向群山之巅,如同一条盘旋在天坑内壁上的巨龙。这就是下庄村的出山公路。

都说靠山吃山,可这片山却曾经扼住下庄世代百姓致富的咽喉,使他们祖祖辈辈生活在贫困里。“下庄像口井,井有万丈深,来回走一趟,眼花头又昏。”一条“挂”在绝壁上的羊肠小道是唯一的出村道路。小道有108拐,到县城一去一回得好几天,稍不留神就会摔下悬崖,甚至还会遇到野兽袭击。外面的人进不来,里面的人出不去,村民们在天坑底仰望天空,过着与世隔绝的生活。

1997年,时任村支书的毛相林经深思熟虑,作出惊人决定——修公路。这个消息在村里炸开了锅,也点燃了下庄人内心的希望。“咱不能一直当穷汉,就算再难,我也要带头冲一冲”,毛相林在村民大会上加油鼓劲,“山凿一尺宽一尺,路修一丈长一丈。这辈人修不出路来,下辈人接着修,抠也要抠出一条路来。”