森林图书馆

作者: 安画

十一月暑热褪尽,是重庆难得的好天气。

驱车来到鸿恩寺森林公园,拾级而上,两旁皆为大树,树干笔直、树冠丰茂,将柔弱的夕阳余晖挡在外面。

空气中弥散着桂花的香气,周围不时传来鸟鸣声,不小心踩到的枯枝发出“咔擦”声响。

江北区图书馆鸿恩寺馆就在森林中央。

询问保安,图书馆往哪个方向走?保安抬手一指:那栋白楼就是。

顺着手指的方向望去,只能看到灰色斜屋顶。

沿路走去,树林越来越茂密,将图书馆包裹起来。再顺着湖边走,很快能看到图书馆正门。

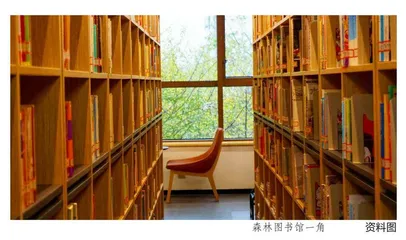

印象中,图书馆应该是霍格沃茨风格的——深色地板、深色书柜,带着厚重。而江北区图书馆鸿恩寺馆的用色很年轻,浅黄色木纹中透着灰——整个色调淡淡的。四面落地窗将阳光与树影接纳进来,氤氲了满室的安宁。

事实上,处于美好场景中的图书馆,都能在环境的加持下,获得某种意义上的热度。最广为人知的是三联书店海边公益图书馆。

它面朝大海,独自矗立在空旷的海滩上,犹如世界的尽头,因而被人们称为“全世界最孤独的图书馆”。

鸿恩寺公园里的图书馆不孤独。

它很亲切。

上下三层小楼,露台种着鲜花与绿植,像是从树林里弥漫进来的。

在涌入的绿意和斑驳的光点中,图书馆显得安静而清新。

树与光成就了森林图书馆最打动人的氛围。

古人说“学海无涯苦作舟”,似乎学习天然就是艰辛的;囊萤映雪、悬梁刺股、凿壁借光,字字苦大仇深。

但这里不一样。

报刊阅览区、少儿阅览区、综合阅览区、数字展示区等10余个免费开放区域,规模大过大多数图书馆,却也不能满足重庆人的热情。

这个森林图书馆,一直座无虚席。

图书馆不逼人读书,来这里的人是不由自主地读。这样的场所让我格外羡慕周边的居民。

我小时候特别喜欢读书,但图书馆很远,只能找老师、同学借。借了也焦虑,别人催着还,只能熬夜读。

成年后,图书馆成为我的疗愈场所。

身边全是沙沙的翻书声,座位被如山如海的书包围着,似乎只要坐下来,就可以永远看下去。

其实,中国的图书馆最初并不叫“馆”,而叫作“阁”“观”“台”“院”“堂”“斋”“楼”。

两汉的石渠阁、东观和兰台、宋朝的崇文院、明代的澹生堂、清朝的四库全书七阁……这些名字中带着古建筑的层楼叠榭、飞檐反宇,也意味着与书卷有关的清雅。就像这个森林图书馆,书桌旁边一扇窗,窗外是竹林。

清代文人谢堃在《春草堂集》里记录了一个名叫钱绣芸的女子的故事。

绣芸出身书香门第,酷爱诗书,听说天一阁藏书宏富,无比仰慕,一心想着能去一观。她的姑父是宁波知府,就保媒把她嫁入了天一阁范家。结果范家有规矩,“女子不得上楼”,这令绣芸深深失望,不到四十岁就郁郁而终。

在天一阁景区,这个故事被反复讲了不知多少次。

文明的进步,以书为依托。

想想这个故事,再看看在森林图书馆里的年轻女子,对生于当下的幸运,认知更清晰了一点。

(作者系渝北区作家协会会员)