“盗火者”的青年时代:五四运动前后恽代英的人格与志向

作者: 熊成帅

【摘 要】恽代英是中国革命的一位“盗火者”,也是五四青年的典型代表。在五四运动前后,恽代英坚持以自信与力行的严肃态度对待人生,树立了救国与救世的高远追求,养成了高度的责任心和理性周密的务实精神。为了实践救国理想,恽代英坚持苦修,漠视名利诱惑,长期保持艰苦简朴的生活,积极探索养成“善势力”的方法。恽代英刚健有为的人生态度与救国救世的人生追求,根植于晚清以来救亡图存的危机意识,得到中国传统优秀文化的熏陶,同时也受五四新文化的培育与洗礼。青年时代恽代英的精神气质,对其转变为马克思主义者并走上革命道路产生了重要影响。

【关键词】恽代英;五四运动;人格;人生态度;精神气质

【中图分类号】K26;D263 【文献标志码】A 【文章编号】2096-6644(2024)01-0031-12

在近代中国救亡图存的历史中,青年常作为社会变革的先锋与桥梁,承担起将新思想传播到群众之中的重任。五四运动后,面对内忧外患的危难时局,一批青年积极学习和传播马克思主义,成为创建与发展中国共产党的重要力量。应星将这些率先传播马克思主义的革命者称之为“盗火者”,来突出他们在引入和传播新理论上作出的贡献。恽代英在20世纪20年代翻译和撰写了大量宣传马克思主义的文章,先后在湖北、安徽、四川、上海、江苏等地讲学,培养了安徽、四川等地最早的一批马克思主义者,可谓是典型的“盗火者”。他在1920年下半年翻译的《阶级争斗》对青年一代产生了广泛影响,毛泽东便将其列为引导自己树立马克思主义信仰最重要的三本书籍之一。恽代英主编的《中国青年》发行广泛,深受青年欢迎,鼓舞了大批青年投身革命运动。郭沫若回忆说:“在大革命前后的青年学生们,凡是稍微有些进步思想的,不知道恽代英,没有受到过他的影响的可以说没有。”

恽代英为何会成长为马克思主义者?以毛泽东、恽代英等人为代表的早期青年马克思主义者为何会诞生?这是中国共产党创建史的重要课题。围绕此问题,学界从五四新文化运动的思想转向、学生团体的组织塑造、进步青年思想主张的变动轨迹等视角出发,取得了丰富的研究成果。在已有研究的基础上,本文尝试考察恽代英在转变为马克思主义者之前的理想志向与人生态度,探讨人格与志向等因素在推动五四青年走上革命道路中发挥的影响。这一问题之所以值得关注,是因为使历史行动者走上某种人生道路的原因,既有其对民族、阶级、国家等宏大问题的理性思考,又受到行动者性格、志向、人生态度等因素的影响。在选择人生道路时,行动者的性格与志向有时甚至比思想理论发挥着更基础的作用。只是由于难以形成确定性的史料,且个体有其自身的特殊性,这些因素往往为史学研究所忽视。幸运的是,恽代英在加入中共前,留下了许多日记、书信和刊发的文章,为本文提供了史料基础。依据这些史料,本文将依次分析恽代英的人格特质、人生追求与行事风格,力图勾勒出尚未系统学习马克思主义之前恽代英的精神气质。此时,恽代英的政治主张尚不明确,但已显现出与革命年代中共干部相契合的若干气质特点。或许可以说,在精神气质层面,马克思主义所召唤的历史主体与恽代英这样的中国青年不谋而合。

一、自信与力行的人格特质

五四运动前,中国社会的知识形态和价值观念已经处在剧变之中。面对国家与个体面临的重重危机,没有人能够给出确定性的解决方案。个人的命运变动不安,国家的命运危机四伏,传统的价值体系正在崩裂瓦解。一批青年陷入苦闷与颓废之中,其引发的青年自杀问题引起了陈独秀、毛泽东、钱穆的关注。王汎森指出:“在五四青年的期刊与社团的材料中,我们不时可以看到那一代人对人生、价值等问题迷茫不定、求解无门的彷徨与虚无感”,并将这种心理状况概括为“极度的烦闷与困惑感”。

在这样的思想环境下,恽代英没有被烦闷与虚无所困扰,而是始终坚持以积极自信、身体力行的态度对待人生。这种人生态度在五四青年中似属特例。其实,五四青年中走上革命道路的人本来亦属少数,恽代英在其中也具有代表性。恽代英于1895年生于湖北武昌,1913年考入私立武昌中华大学预科就读。一般认为,他在五四运动期间开始告别儒家思想笼罩下的世界观和人生观,热衷于无政府主义,后又钻研新村主义。到1921年7月中旬建立共存社时,他才彻底转向马克思主义,在思想上成为一个马克思主义者。然而,详细阅读恽代英在1914年至1921年间的系列著述可以发现,他的思想转向仅仅是政治思想的变化,至于对待个体生命和国家命运的态度却没有发生明显变化,表现出很强的连续性。

恽代英积极自信的人格首先表现在学习上。在学生时代,他的学习范围十分广泛。他不仅刻苦学习英语,翻译了大量的英文文章,还与其他人共同学习日语、德语和世界语。此外他对教育学、哲学、伦理学、心理学、宗教学都保持着浓厚兴趣。长期和他一同工作的罗章龙回忆说:“他对文、史、哲学博览群书。对中国古典文学很有造诣。懂得英文,能看外文书,能笔译,口译,富有世界科学知识,文章写得既快,而且又是要言不繁,明白通畅。”不少人回忆,恽代英在加入中国共产党后夜以继日地工作,几乎从不追求个人享乐,这一习惯无疑是学生时代刻苦求学的延续。

勤奋学习之外,恽代英对写作有着极高的热情。进入中华大学预科的第二年,他便在报界首屈一指的《东方杂志》发表了文章《义务论》。此后,他笔耕不息,在《东方杂志》《教育杂志》《妇女杂志》《学生杂志》等期刊报纸上频繁发文。1917年前后,恽代英所赚得的稿费已足够支撑他的日常生活和社会活动。在他的日记中,每过几日就会出现某篇文章“投稿成功”的记录。1917年2月27日,恽代英在日记中称:“《东方杂志》来函云,稿极好,与吾自信同出一辙。”1917年2月,恽代英先后写作《辟奴》《不用书教授主义之提倡》《贫与富》《论集权主义之教育行政》《改良私塾刍议》《学校体育之研究》《中国家庭改良议(提纲)》《论统一的教育行政》《拥读主义之提倡》等文章,翻译《最良之五分钟体操》《平时损失及战时损失》《死病疗治法》《发之保护法》《论乳媪之害》《美国元老之健康》《普通体操之

改良》《普通体操之意外结果》《聪明之女郎》《妇人之弱》《儿童游戏时间之教育》等英文资料,大多得以陆续刊发。其中《论集权主义之教育行政》一篇,他尤为看重:“意欲使海内教育界群起注意研究,以开教育史上之新纪元。”这一年,恽代英仅有22岁。

他在大量写作与翻译的同时,还承担着《光华学报》的编辑工作。3月16日,恽代英又计划在本月内,“为《妇女杂志》文两篇”,“《小说时报》小说一篇”,“为《东方》二稿”。此外,还计划为《光华学报》撰文《我之人生观》等三篇。在半个月内计划完成8篇文章,可见其创作精力之旺盛。恽代英的同班同学回忆:“他富有写作才能,写起来多半是洋洋洒洒,一泻千里的深刻生动的文章……他勤读勤写,勤奋苦学,因而他的进步很快。”此时,恽代英的投稿收入达到“每月十元左右”,而他的朋友少文在广东公校做老师,“任教授管理全责”,每月也只有十五元的收入。当然,恽代英勤奋写作的目的不在于挣稿酬,而是引介与研究新的理论思潮。身处一个剧烈变化的时代,新文化、新思想层出不穷,恽代英感到有无数的文章可写,甚至为自己的文思泉涌感到惊异。“吾脑中有无数新奇思想,作文可数年不愁无材料,且以经过事实观之,思想之日益发达有不及作为文章以告世人者。世人作文每乏思致,吾适与之相反。吾每自思,或吾之天才非人所及,古今中外无可相并者。此言未免骄妄,然吾每有此念,时一念于心中也。”

恽代英积极自信的人生态度与他在写作中取得的成就有关,但更重要的原因在于他确立了救国救世的远大志向,并坚持身体力行。当一个青年为服务众人的远大理想而孜孜不倦地奋斗时,他便能够养成浩然之气,不为艰难困苦所动摇。他不仅长于著述,而且立志要担起改造社会的重任。他尖锐批评坐而论道的读书人,认为“读书人气节沦丧久矣,吾尽心力必有以矫正之”。1918年从中华大学毕业后,他投身中学教育,同时创办新式小学,以培养年轻一代。此时,他并不主张革命,但强调进步青年一定要身体力行改造社会。在他看来,“一个身体力行的新思想家,亦可以抵得住一万个只知说话的孔教徒。事既如此,我们要胜利,只有身体力行一法。”他在《力行救国论》中指出:“今日欲救国家,惟有力行二字。力行者,切实而勇猛之实行是也。”

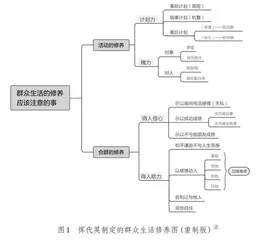

恽代英提出应从改造自己开始,逐渐辐射他人,形成一个个进取守正的小团体,依靠团体与恶势力斗争。他先后组织成立多个修身小团体,将其发展为互助社等社团组织。他提出:“我们的扩张团体,人人应该盼望做太阳系,教他的周围的人做行星,叫这等行星周围的人做他的卫星——不仅如此,我们还要教行星都进而为太阳系,教卫星都进而为行星,再教他们自己还去得他的卫星。”在恽代英看来,组建互助社、共存社、利群书社这样的组织,就是改造自我进而改造青年的重要途径。他实验着以集体生活培养新青年的方法。在互助社中,成员每天晚上举行会议,诵读自助助人的誓词,随后“每人报告自己一天的经过,他听后加以分析,好的勉励,不好的予以批评”。恽代英要求每个人写日记,以做自我检查与自我反省,同时“在会上阅读日记、交流思想,开展批评与自我检讨”。1920年,他又领导成立利群书社“作为传播新文化和试验共同生活的基地”,成员每天开早会与晚会,晚上聚在一起,“说说这一天做了什么好事、坏事,有没有差错。”恽代英强调,有志者应该永不懈怠,始终严格要求自己。在互助社成员香浦因家事未能完成帮助他人的要求时,恽代英反思道:“地球可明日毁灭,吾人生命可不数日而死亡,然自助助人之事业不可停止。今日受此等激刺即自隳其志,则他日入世而须受更大更多之激刺时,尚安能求一立足地乎?”

因为身体力行改造自我,恽代英得到了身边人的信赖与敬重。1919年9月,少年中国学会听闻恽代英的事迹后邀请其加入。在给少年中国学会的回信中,恽代英说:“奋斗、实践、坚忍、俭朴——已经是我两三年来的信条了……我自信很富于奋斗、实践的精神同能力。”与恽代英多年共事的互助社成员郑南宣,回忆说:“凡是接受过代英同志教导的人,或是听过他的讲演,或是和他接触过的人,就我所知,没有一个人不称赞他。”郑南宣认为,人们之所以敬佩和称赞恽代英,核心原因是“他的实践精神”,是因为他“自学生时代起,即以如何改造社会、服务人群为职志”,在多年的求索中,“未尝有片刻消极与贪图安逸的表现”。

恽代英自信力行的人格特质也受到了中国传统文化的影响。他常常谈到墨子,号召青年践行墨子的精神,牺牲自己帮助他人。他曾对互助社的成员说:“墨子主张摩顶放踵以利天下”。恽代英终身坚持这样信条,始终艰苦朴素,不求个人享受。萧楚女说:“像代英这样的人,我在古往今来的圣贤中没有听说过,只有墨子倒有点像。”恽代英注重自我修养甚至到了苛刻的地步。他在日记中进行自我批评,提醒自己修养智力体力与办事能力。在他的日记本上,抄录着“今已养成膏粱安逸之身,他日何以肩得大事”“作事宜择其难者先为之,难者既过,其余如汤沃雪尔”这样的格言。有学者认为“刚健有为”主要指“发挥主动性、能动性,努力向上,绝不停止”的生命状态,既是“独立不惧”“立而不方”的自立之道,也是“厚德载物”的立人之道。可以说,五四运动前后的恽代英生动体现了“刚健有为”的君子人格和传统文化精神。

二、救国与救世的高远追求

恽代英苦修磨砺意志,除了自我完善外,还有着改造中国的高远追求。他密切关注国家大事,在“十三四岁的时候”便有了“中流击楫”“揽辔澄清”的追求,对“尊中国而攘四夷”一类的思想十分认同。1913年进入中华大学预科就读后,恽代英的心智趋于成熟,更为积极地思考中国的前途命运。他意识到“未来之世界,必不可不持若干有真正切实品格之人,以开辟之”。因此,他注重锻炼能力与意志,坚持过艰苦的生活,“竭尽全力,自求神圣之生活,且常以生活之艰难,警戒同人将就职者。”

目睹国家贫弱、政治腐败,恽代英形成了强烈的救国意识。五四运动后,他对军阀、政客和学者十分失望。他在给友人的信件中写道:“我们中国已成的势力,没有一种可以靠得住……南北军阀,新旧议员,以做官为营业的官僚同留学生,以闹场面为唯一目的的政客同学生联合会的代表,以出风头为唯一主义的国粹学者同新思想家,我只好把他们看作一丘之貉。”那么,灾难深重的中国如何才能摆脱压迫走向独立呢?恽代英认为,由于既有的政治势力全都不能承担起救国重任,所以“唯一可靠的希望只有清白纯洁懂得劳动互助的少年,用委曲合宜的法子,斩钉截铁的手段,向前面做去。”1919年9月,他在读完《亡国奴之日记》和《世界亡国稗史》两本书后,忧虑重重地写道:“看高丽未亡国时的景况,完全同我们昨天、今天的事一样,不竟(禁)令我深思永(咏)叹。中华民国何恃而可信其必不亡乎?”他感叹道:“我们南北上下,文武老少,究竟实心怎样?实力怎样?依我看,简直没有比高丽强的地方。说者以为决不致于亡国,亦未免太乐观了。我因此想到中国,若欲不亡,应该靠谁呢?”他下定决心:“这千斤担我们既能够挑,亦应该挑。”他对一些持虚无主义态度认为中国已病入膏肓、无可救药的知识分子进行了尖锐批判:“谓国家不须救,非冥顽不灵者,必不道此语也。谓国家不应救,非丧心病狂者,必不持此论也。”在他看来,值此国家危急关头,一个青年如若不投身救国事业,他便是亡国罪人。“使吾人于此等危机一发之国家中,不能有丝毫之贡献,以至于亡,则吾人即为亡国家之一人。”