中共济南早期组织若干问题考辨

作者: 黄爱军

【摘 要】自20世纪80年代以来,质疑中共济南早期组织存在的文章不时见诸报刊。考之史实,质疑者的主要论点缺少有力史料支撑,难以成立。质疑者最重要的一条理由,就是未见山东建党的证据。实际上,涉及山东建党的史料并不少见,《中国共产党第一次代表大会》、马林致共产国际远东书记处的信、出席远东各国共产党及民族革命团体第一次代表大会的中国代表的有关档案资料、施存统留日档案资料、李达等当事人留下的大量回忆等资料表明,济南早期组织的存在是一个不争的事实。济南早期组织的名称为“中国共产党山东部”,其成员人数为8人,分别为王尽美、邓恩铭、王翔千、王乐平、王象午、王复元、贾乃甫、庄龙甲。

【关键词】中国共产党;济南早期组织创建;史实考辨

【中图分类号】K26;D231 【文献标志码】A 【文章编号】2096-6644(2022)03-0100-13

20世纪80年代以来,随着思想的解放和新史料的挖掘与整理,中共早期组织研究取得了瞩目的成就,相关著作先后面世,厘清了很多基本史实,也加深了对中国共产党创建历程的理解。只是因资料缺乏,中共早期组织涉及的不少问题,仍存有争议或质疑。对济南早期组织的争议或质疑,就是其中较突出的一个方面。本文拟通过对史料的挖掘与研究,对济南早期组织是否存在、名称、成员人数及姓名等问题作一考辨。

一、对质疑者论点的考辨

中共济南早期组织,是中共一大前国内六个共产党早期组织之一,这在党史界基本形成了共识。但自20世纪80年代以来,仍不断有人对此提出质疑。考诸史实,质疑者的主要论点难以成立。

质疑一:有关济南早期组织创建过程的几种说法,如陈独秀函约王乐平建党、陈为人帮助建党、维经斯基一行推动建党等,均无文献资料作支撑。就事论事,这种质疑不无道理。但因此就否定济南早期组织的存在,则失之偏颇。其一,这几种说法均源自回忆资料,如陈独秀函约王乐平建党即源自李达的回忆。就权威性而言,回忆资料远低于文献资料。事后、特别是几十年后的追忆,失真、张冠李戴是很正常的。然而,回忆资料权威性不足,不等于就可以否定其史料价值。其二,因为文献资料的缺乏,在特定的历史条件下,回忆资料实际成了中共创建史研究的主要史料来源。虽然回忆资料不能像摄影机镜头一样还原历史原貌,但历史的总体轮廓隐现其中。或者说,考之微观,回忆资料对某些历史细节的描述未必可信;考之宏观,回忆资料对历史基本脉络的描述还是比较可信的。其三,回忆资料本身是否可信固然重要,但我们更应洞悉其背后的指向,即旨在说明济南早期组织的存在,这本身就构成了整个证据链中重要的一环。如果历史上根本不存在济南早期组织,当事人缘何要作如此回忆?显然看不出有何个人的或政治方面的考量。

质疑二:张太雷向共产国际第三次代表大会提交的书面报告(简称“张太雷报告”),这一重要文献资料未提及济南早期组织。这主要涉及“张太雷报告”是否可信,而是否可信又取决于该报告内容获取的渠道。资料显示,“张太雷报告”是共产国际远东书记处负责人舒米亚茨基与张太雷共同完成的。显然,“张太雷报告”从远东书记处获取材料的可能性极大,而这些材料所反映的中国共产主义组织与中共早期组织并不是一回事。这里我们只需将维经斯基1920年6月和8月的两份封信与上海发起组稍作对比,就不难发现二者之间的差异。

文献资料记载,上海发起组成立于1920年中。年中虽不是一个确切的具体时间,但其时间指向并不难作出判断,即六七月期间。又据施存统、俞秀松的回忆,上海发起组的成立经过了两次会议,第一次因戴季陶的反对未能开成,第二次才宣告上海发起组的成立。第一次会议自然会早于1920年中,施存统说是6月,俞秀松说是1920年春,即便是春末,也应不迟于5月初。再根据施存统赴日的日期,并结合《俞秀松日记》有关“社会共产党”的记载来判断,上海发起组成立的时间不会迟于1920年6月中旬。另据不少当事人回忆,在陈独秀发起建党举行的系列座谈活动中,不仅大多有维经斯基的身影,而且显系核心人物。但奇怪的是,维经斯基上述两份封信中,只字未提及上海发起组及相关情况。维经斯基在华工作取得的成果,是成立了上海革命局。由于上海革命局与上海发起组在人员构成和工作内容方面存在交叉或重叠,有学者因此认为上海革命局就是上海发起组。但二者成立时间、人员构成、领导者等方面均有所不同,革命局不同于上海发起组。这说明,维经斯基在华工作内容与中共早期组织创建活动并不是一回事。不仅如此,按照张国焘的说法,维经斯基没有参加上海发起组创建初始阶段的活动。施存统有关成立上海发起组两次会议的回忆中未提及维经斯基的名字,这与张国焘的说法形成了印证。这样我们就不难理解,为何“张太雷报告”中提及的中国共产主义组织,并不是人们所熟知的中共早期组织。因此,对“张太雷报告”不能简单确信。

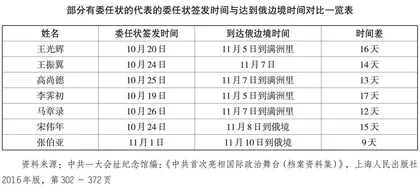

质疑三:资料显示,中共山东直属小组与山东直属支部均建于1922年。笔者认为,山东直属小组与山东直属支部,是一大后中国共产党在山东建立的地方组织,与中共济南早期组织不是一回事。山东直属小组与山东直属支部建于1922年,不仅不能成为否定济南早期组织存在的依据,恰恰间接印证了济南早期组织的存在。其一,一大前,中共处于草创阶段,各项规章、制度尚不健全。上海发起组虽然制定了《中国共产党宣言》以指导各地的建党工作,但该宣言并未对组织名称、组织制度、组织结构等做出规定,仅作为“收纳党员之标准”。上海发起组成立初期,陈独秀对党的名称一时自己“不能决定”,各地早期组织从名称到组织形态的不完备就可想而知了。周佛海在回忆中将早期组织称谓“筹备性质的组织”,这可能比较贴近当时的实际。陈潭秋在《自传》中谈到武汉早期组织时说,当时“湖北还没有党的支部”,一大后“才开始努力于组织工作,湖北的党才渐渐建立起来”。彭述之回忆长沙早期组织时,在肯定其存在的“不可置疑”性的同时,又明确说该组织“在组织上还没有正式形式”。旅法、旅日早期组织,应均属于无正式组织形态的存在,济南早期组织存在的形式,可能与之类似。其二,《中国共产党第一个纲领》明确规定,凡有党员5人以上的地方,“必须成立委员会”。根据此项规定,凡是有早期组织的地方,一大后均成立了中共地方组织。北京、上海、武汉三地直接成立的是“地方委员会”,时间分别是1921年8月、1921年12月、1921年秋。长沙、广州两地是先成立支部,后成立“区执行委员会”,时间分别是1921年10月、1922年5月、1921年8月、1922年6月。济南的情况与长沙、广州两地类似,但又有不同之处:1922年5月成立济南独立组,7月成立济南地方支部,1923年10月成立济南地方执行委员会。济南地方组织成立的时间,的确比其他地方迟了一段时间,但其中原因是王尽美、邓恩铭等负责人,在一大结束后不久即离开济南,前往莫斯科参加远东各国共产党及民族革命团体第一次代表大会去了。这或许正是1921年11月中央局通告,对国内各早期组织所在地区的党组织,就吸收党员人员及成立区执行委员会提出明确要求,偏偏没有涉及济南地区的原因所在。其三,济南地方党组织成立的时间,虽然晚于国内其他有早期组织地方的党组织成立的时间,但却比非中共早期组织所在地区成立的直属地方组织要早一年多,如成立最早的安庆支部,成立于1923年冬,且仅存在4个月左右,具有明显的临时性特征。笔者认为,这本身恰恰证明了济南早期组织的存在。

质疑四:1927年12月28日邓恩铭在《山东省委12月份工作总结及今后党的工作意见》中写道:“山东的党到现在已经六年了。”因是年底所写,显然包括当年在内,即于1922年成立。此说不能令人信服。笔者认为,当为1921年。我们只需用最简单的减法,用1927减6,不难得出1921年的结论。从字面来分析,同样会得出1921年的结论。“已经六年了”,显系六年以上,而不是不足六年。1921年山东的党组织,只能是济南早期组织。退一万步讲,此质疑即使能够成立,但作为否定济南早期组织存在的理由亦难以成立。因为邓恩铭讲的“山东的党”,或许就是指济南独立组或济南地方支部。如上文所分析,济南早期组织尚无正式组织形式,且党成立于1921年,作为当事人的邓恩铭对于济南早期组织的属性,或许不能确定其就是党的组织。这并非不可思议,如毛泽东、何叔衡赴上海参加一大,李达问他们是C.Y.还是S.Y.,毛泽东回答是S.Y.。

质疑五:王翔千在1952年填写的干部履历表中,入党时间填写的是1922年。笔者认为,王翔千是否是济南早期组织的成员,与济南早期组织是否存在,二者之间不存在因果关系。更为重要的是,此材料并不能完全确信。其一,1936年中共首开诞辰纪念活动时,即将一大确定为党诞生的标志。1941年正式将“七一”确定为党的诞辰纪念日。1951年“七一”前夕,《人民日报》发表署名胡乔木的《中国共产党的三十年》的纪念文章,这部权威党史著作不仅将中共早期组织称为“共产主义小组”,而且称一大“组成了中国共产党”。当事人不清楚参加共产主义小组是否算加入了党,是完全可以理解的。比如周恩来在七大填写的入党时间是1922年夏,毛泽东、董必武填写的是1921年。但到八大,周恩来填写的时间未变,而毛泽东、董必武均改为1920年。又如上海发起组成员邵力子在20世纪20年代所写的自传中,说自己入党时间是1921年中国共产党成立之后。还有长沙早期组织成员易礼容,晚年说自己参加长沙建党,是一大后的九十月间。其二,中共创始阶段,入党手续尚不完备。“当时入党手续很简单,说一声就行了。”“没有什么章程”,只要视为是同志,“遇到就约个地方谈谈”。甚至没有入党介绍人,毛泽东就曾说自己没有入党介绍人。在此情况下,当事人可能也不完全清楚自己入党的具体时间。因此,王翔千填写的入党时间1922年,不足以说明其不是济南早期组织的成员。其三,王翔千在1951年撰写的一侧材料中说,在“共产党山东支部”成立前,成立有“共产主义小组”。既然论者确信王翔千填写的入党时间属实,那他对济南“共产主义小组”的回忆也应该确信为属实。这意味着,即使王翔千填写的入党时间1922年属实,据此质疑济南早期组织存在亦难以成立。既然“共产党山东支部”前成立的是“共产主义小组”,基于当时人们对“共产主义小组”的认识水准,王翔千意识不到参加“共产主义小组”就是入党,应属十分正常之事。

总之,质疑济南早期组织存在的几种主要论点,均缺少有力的史料作支撑,很难经得起推敲,所以难以成立。

二、有关济南早期组织的史料记载

质疑济南早期组织存在的最重要的一条理由,就是未见山东建党的证据。这在特定的条件下可能有一定道理,但随着档案资料的不断发掘,涉及济南早期组织的资料日趋丰富。即使在特定的条件下,也并非完全没有山东建党的证据,只不过质疑者对有限文献资料视而不见而已。

史料一:《中国共产党第一次代表大会》。该史料由李汉俊、董必武撰写并经由一大通过,史料价值不言而喻。该史料披露了济南早期组织两个方面的重要信息:一是上海发起组成立后,共发展了六个小组,这六个小组就是派来代表参加一大的北京、汉口、广州、长沙、济南和日本等地的小组。这六个小组不应包括上海发起组,因为上海发起组把自己发展成为一个小组,这在语意及逻辑上均讲不通。文献实际对此有专门交待:“代表来自七个地方,包括上海在内”。换句话说,就是上海有代表参加,但上海没有“小组”。因为上海发起组是“六个小组”的总部,包惠僧称之“临时中央”。包惠僧在回忆中作过类似表述:上海发起组成立后,“又相续成立了五个支部,总共是上海、北京、广州、湖南、湖北、济南六个组织”。二是济南代表出席了一大。虽然当事人的回忆对代表人数及身份存有分歧,但主要聚焦在包惠僧身上,对济南代表王尽美、邓恩铭的代表身份均无异议。王尽美、邓恩铭既然是济南的代表,背后一定有济南早期组织,否则一大就不是真正意义上的代表大会。另外,上海发起组与各地早期组织的关系,不是平行的地方组织之间的关系,而是中央与地方的关系。上海发起组成立后,即着手谋划、布局在各主要城市的建党工作,并通过信函或直接派人等方式进行组织的发起和创建。临时书记陈独秀“被委派负责在四个城市(上海除外)成立我们的组织”。正是由于上海发起组的具体指导和积极推动,各地早期组织在短短半年左右时间,竞相创建起来。作为上海发起组负责人的李达、李汉俊,对各地早期组织的创建情形岂能不知?特别是在不知情的情况下贸然发出会议通知并寄去差旅费,岂不太儿戏了?!再则,一大是中国共产党的成立大会,负有重要的历史使命。为了开好这次大会,上海发起组的李达、李汉俊就开会地点、外地代表食宿等事宜,均做了精心安排,北京代表张国焘还专门提前到上海参加筹备工作。各地代表不顾夏日炎热、旅途劳顿大多均准时赴会,只有个别代表延误。外地代表全部到达上海后,“于是代表大会开幕了”。这足以说明大会的组织、参与者对会议的重视。对于这样一次重要的会议,如果济南没有早期组织,如果王尽美、邓恩铭未收到会议通知和差旅费,何以此时前往上海,并从头到尾参加了会议?

史料二,1921年7月初马林致共产国际远东书记处的信,该信在介绍中共早期组织分布地域时,明确记载有“山东省”。马林是共产国际派往中国的第一位正式代表,1921年6月初来华,先后与李达、李汉俊接谈,并向他们索要“工作报告”。马林与李达、李汉俊的接谈,内容一定会涉及中共创建及各地早期组织的情况,稍后张国焘在与马林接谈时,就曾谈到“一些北方的情形”。正是基于对中共创建及各地早期组织情况的了解,马林才会提出及早召开一大“宣告党的成立”的建议。马林的信几乎等同于第一手史料,可信度极高。