中共豫东南农民运动与红枪会关系研究(1927-1930)

作者: 任东峰

【关键词】豫东南;红枪会;群众动员;枪会改造

红枪会①是20世纪上半叶广泛存在于河南、山东、安徽、河北等省,为御匪、抗兵、反对苛捐杂税而自发联合的农民武装自卫组织。20世纪20年代,河南是枪会活动中心区域之一,豫东南②作为河南农民运动最发达地区之一,枪会运动是该地农民运动的重要形式。

关于中共与枪会问题研究,海外学者主要从秘密社会史与政治史、革命史的交叉角度着手,凸显传统秘密社会与中共革命之间的复杂联系。日本学者三谷孝以大革命失败为界,将中共枪会运动分为“枪会领袖接头运动”和“组建独立的枪会组织”两个阶段。③美国学者裴宜理将红枪会定义为民众的“防御性策略”,认为枪会成立是为了保卫身家、守望相助。抗战以前,中共强调土地革命,打破传统,与枪会意见相左;抗战爆发后,中共力求根据地稳定,与枪会保持合作;当中共在淮北取得绝对优势后,通过减租减息、互助合作等措施,消除了催生红枪会的社会经济土壤。④两位学者主要是从宏观层面考察中共枪会策略及其演变,并未特别注意上层决议与具体落实之间的偏差。21世纪以来,中共与枪会问题研究呈现出研究角度微观化、研究内容立体化、研究方法多样化趋势。孙江的研究表明,抗战时期,中共枪会政策存在矛盾:在日伪占领区,红枪会被看作是革命力量;而在根据地,红枪会却被视为迷信、封建与反动组织。这体现出中共意识形态优先和灵活多变的现实策略之间的紧张关系。①陈耀煌指出地方精英在共产革命中的作用,但过于强调地方精英的作用,对中央决策与基层实践的分歧与冲突、枪会动员的机理并未过多关注。②郑建生主要关注国民革命时期的枪会改造,忽视其后的枪会运动。③事实上,土地革命时期中共独立进行革命,这一时期枪会运动更能揭示出中共群众动员的某些独特面向。俞小和的研究肯定了枪会、知识分子在豫东南革命中的积极作用④,提出“内生型”割据的观点⑤,但仍未对中共各级组织间的互动和分歧进行系统归纳与阐述。

本文聚焦大革命失败后中共对豫东南枪会动员与改造过程,探讨中共农民运动与枪会之间的关系,通过梳理中共中央、河南省委关于枪会的论述,尝试展现中央、省委对于枪会态度的演变,以及相应的枪会运动策略,进行地方性实践研究。本文在《河南革命历史文件汇集》《丰碑:中共信阳党史资料汇编》《红色四望山》及豫东南各地方志、地方革命史资料基础上,重点对宏观政策落实中的偏离和豫东南基层枪会运动的逻辑进行考察,力求弥补历史研究中宏大叙事、宏大研究之不足。

一、中共中央以及河南省委对于枪会的认识与改造策略演变

据所见资料,中共中央至迟在1926年夏已注意到红枪会,此时的评价多具理想主义色彩。在1926年5月7日的中央通告中,红枪会被描述为“无组织的农民暴动”⑥;6月初,赵世炎称红枪会是“农民阶级奋起消散军阀军队的征兆”⑦;6月16日,陈独秀将红枪会与历代农民起义相联系,首次对首领和群众作了区分,强调中共对红枪会负有引导责任⑧;6月19日,李大钊将红枪会运动与南方革命形势的进展、时局的变化紧密联系起来⑨。8月,李大钊又发表专文讨论枪会,对红枪会的名称、起源、特征及局限性均作了分析,认为红枪会虽具有“狭隘的村落主义、乡土主义”弊端,容易分化,但“确是一种武装自卫的农民团体”。⑩上述评价的变化,预示着中共已经注意到并试图争取红枪会这一群众组织。

1926年9月中共中央发表《对于红枪会运动议决案》,规定枪会运动策略:利用红枪会发展农民协会;枪会与其他革命力量联合;联合各地枪会;不积极反对枪会的迷信色彩等。1927年上半年,中央虽已意识到不能笼统地对红枪会定性,但整体上仍延续了1926年的乐观态度。直到1927年6月,中央依然认为红枪会等会党是组织严格、精神勇敢、共同奋斗的“被压迫阶级起来反抗压迫的组织”②。

随着大革命失败,国内政治形势发生急剧变化,中共枪会政策也相应作出改变。八七会议决定在农村实行“包括没收土地及土地国有”在内的土地革命政策,采用“平民式”的革命手段自下而上地解决土地问题。③八七会议为随后中共领导的农民运动确定基调。中共开始用阶级分析法,一分为二地区分会首和群众。1927年10月,中共中央指出:“虽然红枪会的首领都想投机改编军队,而红枪会的群众却已经觉悟。”④12月,中共中央对北方工作决议案中就已提到要领导枪会群众跟党走,解决与军阀豪绅勾结的反动首领的枪会工作方针。⑤此后,群众动员成为中共中央唯一认可的枪会运动形式与目标。

北伐战争中,河南省委的枪会政策与中共中央保持一致。1926年秋,河南省委在农民自卫团问题上表示,“自四月决定注重红运以发展农运并巩固农会的政策以后……至今已有了相当的效果”,同时提出统一各地枪会的口号。⑥大革命失败后,1927年8月1-5日,河南省委召集豫东、豫西、豫南、豫北各地枪会运动负责同志,对以往工作予以讨论总结,最终达成一致意见,认为“只注意首领之联络”和“没有积极领导农民”是以往枪会运动最大缺点,强调开展独立于现有枪会之外的枪会运动,“夺取枪会之领导权”。⑦但同年10月,豫南特委仍提出要“结合鄂北与豫北天门会及其他有革命性的各门道各枪会成为第三次北伐豫中革命力量援军之一”,并试图通过解除反动的武装势力来支援枪会组织。⑧同样在10月发动的杞县暴动中,杞县县委试图利用接洽枪会领袖,号召农民暴动,发动土地革命。在县委设想中,红枪会是天然的农民革命组织。但事实上,杞县暴动成果甚微。⑨这显示出中央精神在“中央一省委一特委一县委一基层”传达过程中的迟滞性,凸显了中共各层级组织政策执行中的张力和矛盾。

随着大革命失败后中共中央反“机会主义”愈演愈烈,各省盲目发动武装暴动以摆脱“机会主义”嫌疑。到1928年,河南土地革命政策日益激进,“有土皆豪,无绅不劣”的口号广为流行。1928年1月,河南省委严厉批评彰德县委“只注意与首领的接头运动”,要求县委实行收缴民团武器、杀豪绅地主、组织农民协会或农民代表会等进行土地革命。⑥同年2月,中共河南省第三次代表大会针对枪会问题特别指出:“对于枪会早就提出禁止领袖的接头与联络,从实际经济斗争,号召枪会群众站在农民一条战线上来,分化枪会,消灭枪会”⑩,并将枪会定性为“完全是非阶级斗争的结合,领导权完全操在富农、土豪劣绅的手里,他们纯全[粹]是宗法社会色彩,极浓厚迷信的,个人专政的、保守性极重的结合。是反革命的,尤其是阻止土地革命进行的东西”①。此后,红枪会组织完全被河南省委否定。

1928年7月,河南省委在给确山县委指示信中明确提到“坚决屠杀地主豪绅,没收粮食财产分给贫苦农民,焚毁地契债契宣布分配土地”,从而“发动群众,走向割据的局面”②,以致提出“普遍的杀戮一切地主豪绅及其走狗家小,宁可误杀一万,不肯放松一个”的激进土改方针。③同年11月,河南省委提出了“以贫农雇农为中心,联合中农,使富农中立,乡村的领导权不要落在富农手里”的农民运动政治路线。④河南省委深信红枪会等“原有反抗的组织,现都被土豪劣绅把持了”,“变成了土豪、劣绅压迫人民的工具”。⑤因此“纠正从领袖接头”,“坚决煽动下层群众,自觉起来参加土地革命”成为其一再强调的策略。⑥河南省委希望通过对农民进行革命宣传教育,形塑其阶级意识与斗争精神,使他们确信“只有推翻军阀的统治,建立自己的政权,没收地主的土地”,才能永远脱离苦难。⑦

从创建革命枪会、争取枪会领导权,到完全否定枪会组织形式,河南省委对枪会性质认定发生了根本改变。以阶级出身为依据,对枪会成员进行区分,成为此后省委的主流观念。但是,基层党组织对于中共中央、河南省委枪会运动路线的态度及落实情况究竟如何?从笔者目前所掌握的文献来看,中央与河南省委所认可的群众式动员模式在豫东南基层党组织的革命实践中屡遭挫折。

二、中共豫东南地方党组织的枪会改造策略

豫东南地接皖西、鄂北,靠近武汉,受国民革命影响较早、较深。1925年,在河南绝大多数地区农民运动尚无表征之时,信阳已频频出现在中共农运报告中。信阳的农民运动被认为是颇有希望的⑧,1926年5月的文件指出“豫南之信阳、许昌及豫东杞县”已成为河南“校外农运中心地区”。⑨豫东南地区是1927年河南农民运动中心区域之一,以四望山暴动为代表的一系列农民暴动使该地区声名大振。但至1928年起,豫南地方党组织就频繁被河南省委批评。1928年1月,河南省委批评汝南党组织“不彻底的无情的铲除土豪劣绅”,从而使农民暴动失败⑩;2月,批评信阳确山游击战争“不去发动群众,不去领导群众”;6月,再次批评豫南农民运动“完全是领袖的接头”。

据现存文献显示,1929年豫东南枪会工作并不顺利。受鄂东北黄麻暴动影响,豫东南民众斗争热情高涨,但“党在东南本身不健全”,“各县工作干部非常缺乏”“没有力量来正确的领导这些斗争工作”,以至于无法深入群众,“党全是落在群众的后面”,使“许多自发的斗争走上和平合法的道路”①。

豫东南基层党组织关于枪会问题的文献留存不多,而与之毗邻的鄂东北地区的文献则提供了参考。②1929年6月,鄂东北各县第二次联席会所指定的枪会问题策略有“活动其中心份(分)子及老师”“用种种社会关系接近并活动其群众”“派群众学习红枪”等,这与中央精神大相径庭。但其所标榜的原则——“不反动的枪会,派人打入,掌握群众;最反动的枪会,则消灭其核心,分化其群众”则与中央精神基本保持一致。③这显示出基层党组织在贯彻中央精神与坚持实事求是上进退两难的窘境。中央与地方在理论与程序上保持领导与被领导关系,但在具体实践中地方行为存在背离中央意志的可能。

显然,中共中央与河南省委的群众动员模式在地方上并未被贯彻落实。上层虽主张激进式革命,但鄂东北、豫东南地区仍采用相对温和的改造策略。在光山,党员掌握枪会武装的同时,保留老师“只允许传道的技术工作”,不“操切[急]的反对其迷信”。对于罗山的情况,特委不免无奈地说“我们所领导的黄枪会(一部分红枪会)至今未改变其组织”。④对于群众动员的效果,特委提到,苏维埃区域以外地区“有时是有弹性的接收[受]我们的宣传”⑤。

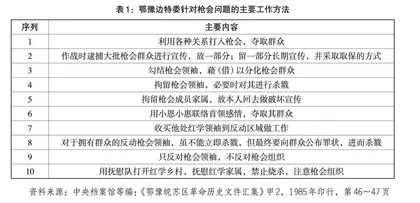

鄂豫皖边区枪会运动保守主义做法到1929年末臻于极致,并很快引起了中共中央的注意。在是年冬召开的鄂豫边第一次全区代表大会上,鄂豫边特委针对枪会问题形成了一套具体工作方法。这些条文继承了鄂东北各县第二次联席会议精神,并进一步系统化。条文内容如下:

这些策略公布后不久,中共中央就枪会运动问题给鄂豫皖边特委发来指示信。中央在指示信中对特委枪会策略进行了严厉批评,斥其为“没有半点无产阶级政党策略的意义,就连武汉政府时代对红枪会的机会主义的策略(即《对于红枪会运动议决案》)也不如”,指出特委的根本错误是:(1)将红枪会完全看作是地主阶级的武装,忽略了下层会众的经济基础;(2)不采用土地政纲夺取领导权,反而采取阴谋破坏的方法投机取巧、威胁强迫。并重申了中共对红枪会的一贯策略,即深入群众动员,孤立会首,从而瓦解其组织,开展土地革命,建立苏维埃政权。①

这一时期豫东南枪会运动实际状况与鄂豫边特委基本一致。1929年8月召开的豫东南县书联席会议指出,豫东南各县党的指导机关“完全受小资产阶级和知识分子的支配”,“没有深入土地革命”,并指出豫东南党组织“对枪会群众没有政治宣传”。大会要求提高农民党员的质量,“加紧党在红枪会中的工作”。豫东南广大乡村地区仍很大程度上保持着传统乡土社会风貌,出身地主富农家庭的知识分子党员对豫东南党组织的实际指挥权进一步巩固了有产者在乡村社会的领导地位,“乡村的统治,仍然是豪绅所领导”。而豫东南党的工作“仍然停滞在僻远的衣村”,“乡村工作也只是偏于一隅”。②同年10月,豫南各县代表会决议,党的领导地位要“绝对以贫农做中心,严防富农成分的羼入”③。1930年,信阳中心县委重申“农村斗争的总目标是土地革命”④。从1929年10月到1930年初,豫东南地方党组织曾多次重申中央枪会运动路线。⑤这些可以看作是豫东南党组织试图肃清党内有产阶级成分与意识、贯彻土地革命纲领、执行中央枪会运动策略的努力。

三、有产者和回乡革命知识分子与赤色红学

豫东南革命运动,最初是由革命知识分子引入并发动的。1920年,恽代英就在信阳柳林学校设立了“互助社”大本营,发展组织。1921年,进步团体“实现生活社”在信阳成立,组织教师与青年学生传播进步思想。⑥1924年秋,在武汉入党的一批光山籍学生,受湖北党组织派遣,在柳林河建立起光山县第一个党小组。⑦这些回乡革命知识分子在外求学,将革命思想带回家乡,推动了革命在豫东南的发展。回乡革命知识分子熟稔豫东南社会环境,其进步思想及优渥家境为他们成功领导群众运动提供了绝佳条件。据现存资料显示,20世纪二三十年代,回乡革命知识分子在豫东南地区几次大规模农民暴动中扮演重要角色。