马克思主义政治经济学在中国的早期传播

作者: 李天华 郭广迪

【关键词】《一个马克思学说的书目》;马克思主义政治经济学;早期传播

1924年3月29日,《中国青年》第1卷第24期上刊登了《一个马克思学说的书目——为南京社会科学研究会编》(以下简称《书目》)一文。作者署名“冰冰”,即袁玉冰(1899-1927),江西兴国县岚峰村(现属泰和县)人,1923年在北京大学哲学系就读时,由李大钊介绍参加了中国社会主义青年团,不久加入中国共产党,1927年在南昌被国民党杀害。

《中国青年》是1923年在上海创刊的中国社会主义青年团的机关刊物①,“南京社会科学研究会”则是在中共党团组织的领导下,于1924年1月13日在南京成立的,其参加者为东南大学、河海工程学校等学校的学生。②袁玉冰就是为这些青年学者研究马克思的学说而“编了这个书目”,并对其中“每部书的内容加以简单的说明”,该书目所列的书籍共23部,最后还推荐了5种定期刊物,以作为“我们研究马克思学说的参考”。③

本文将依次介绍《书目》所列书籍和期刊的基本情况,重点介绍《书目》所列关于马克思经济学说的著作、内容与马克思经济学说相关的著作,以及所列期刊在1924年以前所发表的与马克思经济学说相关的文章,进而探讨《书目》中相关著作和期刊对马克思主义政治经济学在中国早期传播中所产生的影响。《书目》的发表时间为1924年3月,所以本文将《书目》提及的5种定期刊物所发表的相关文章的截止时间定为1923年底。

一、《书目》所列书籍和期刊的基本情况

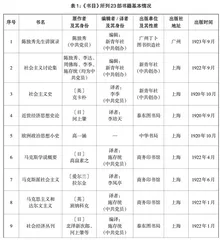

《书目》所列的23部书籍依次为:《陈独秀先生讲演录》《社会主义讨论集》《社会主义史》《近世经济思想史论》《欧洲政治思想小史》《马克斯学说概要》《马克斯派社会主义》《马克思主义和达尔文主义》《社会经济丛刊》《共产党宣言》《唯物史观浅释》《唯物史观解说》《经济史观》《阶级争斗》《共产党底计划》《俄国共产党党纲》《第三国际议案及宣言》《马格斯资本论入门》《工钱劳动与资本》《价值价格与利润》《马克思经济学说》《马克斯经济学原理》和《社会科学讲义》。《书目》中所推荐的5种期刊依次为:《新青年》(季刊)、《前锋》(月刊)、《向导》(周报)、《中国青年》(周刊)和《民国日报·觉悟(副刊)》(日刊)。上述书籍和刊物的基本情况如表1、表2所示。

由表1可知,《书目》中有5部书籍由人民出版社出版。袁玉冰还告诉读者,“上述各书,上海书店多有代售”,《书目》中前4种刊物也均为“上海书店代售”。①人民出版社是中国共产党于1921年9月在上海创办的“第一个出版机关”,上海书店则是“中共中央决定在上海创办的一个公开出版机构”,建立于1923年11月1日,是“继人民出版社之后”,中共“在上海建立的第二个出版发行机构”。②由表2可知,除《中国青年》是中国社会主义青年团的机关刊物外,创刊于1915年的《新青年》,从中国共产党成立之日就成为其机关刊物③;分别创刊于1922年、1923年的《向导》和《前锋》也先后成为中共中央机关刊物①;1919年6月16日在上海发刊的《民国日报》副刊《觉悟》,其主编邵力子是国民党的元老,但他曾参与筹备中共一大,《觉悟》副刊积极传播马克思主义的一个重要表现是,曾刊登过李大钊、陈独秀、李达、瞿秋白、李汉俊、恽代英、陈望道、施存统、向警予、包惠僧、刘仁静、张闻天、张太雷等20多名中共党员的文章②。

由此可见,《书目》所列的书籍和期刊当年向中国读者介绍马克思的学说,实际上也就是中国共产党对于马克思主义在中国早期传播所作出的历史贡献。

二、《书目》所列关于马克思经济学说的书籍

《书目》中有2部书籍是马克思的经济学原著。其中,袁让翻译的《工钱劳动与资本》由人民出版社于1921年以“马克思全书第二种”出版,当时“为了转移反动当局的视线”,封面上标注的是“广州人民出版社印行”(其实际出版地是上海),是“《雇佣劳动与资本》的第一个中译本”。③中共早期党员李季翻译的《价值价格与利润》,由商务印书馆1922年10月出版,是马克思的《工资、价格和利润》的第一种“中译文”④。

现代学者认为,《雇佣劳动与资本》“使剩余价值理论具备了更加坚实的基础,为后来写作《资本论》,完成政治经济学的革命,建立马克思主义政治经济学大厦作了准备”⑤;《工资、价格和利润》则是“马克思的一部重要的政治经济学论著”,因为马克思在该书中“扼要而通俗地阐述了《资本论》中的一些重要原理”⑥。也就是说,这2本书是与《资本论》密切相关的经济学著作,其中译本的出版,对马克思主义政治经济学在中国的传播具有重要意义。

《书目》所介绍的《马格斯资本论入门》,未注明出版单位,只有“上海书店代售”之说。从现代文献资料看,该书原著作者是国际工人协会评论联合编辑米里·伊·马尔西( Mary.E.Marcy,1877-1922),原书名为《经济学随谈》(Shop Talkson Economics),1911年由美国的社会主义出版机构出版,中共一大代表李汉俊根据日本社会主义者远藤无水的日译本《通俗马克思资本论》(日本文泉堂1919年出版)转译,书名改为《马格斯资本论入门》。⑦该书作为“社会主义研究小丛书第二种”,1920年9月由“中共发起组的出版机构”社会主义研究社出版。⑧李汉俊在中译本的“序”中强调:“将马克斯经济学说,说得这样平易而又说得这样得要领的,在西洋书籍中也要以这本书为第一。”⑨

《书目》直接介绍马克思经济学说的2部译著是陈溥贤翻译的《马克思经济学说》和周佛海翻译的《马克斯经济学原理》,但均未注明其原著者。从现代文献看,商务印书馆于1920年9月出版的《马克思经济学说》一书,其原著者是德国的考茨基,陈溥贤是根据日本社会主义者高自素之的日译本《资本论解说》(日本卖文社出版部1919年5月出版)重译的①;商务印书馆1923年4月出版的《马克斯经济学原理》的原著者是美国人E.Untermann②,现被译为温特曼③。

需要说明的是,在20世纪20年代中国还没有《资本论》或其中某一卷的中译本,因而向国人介绍马克思的这一代表作是非常重要的。考茨基的《马克思经济学说》(又称《资本论解说》)和马尔西的《马格斯资本论入门》就是当时在中国流行的两部解释《资本论》的通俗著作。李汉俊认为“《马克斯资本论解说》还不够通俗”,故翻译了马尔西的《经济学随谈》一书,并将其取名为《马格斯资本论入门》。④

《马克斯经济学原理》共分20章,“介绍马克思《资本论》中的经济学原理”⑤,第十四、十五章的标题依次为“马克斯底价值学说”和“马克斯底剩余价值学说”⑥。

可见,这3本书的出版,对马克思主义政治经济学在中国的传播是具有重要意义的。

三、《书目》中内容与马克思经济学说相关的书籍

除上述5部关于马克思经济学说的著作外,《书目》中还有以下13部著作的内容与马克思的经济学说也是相关的。

1922年4月商务印书馆出版的《马克斯学说概要》中译本,原著者是高富素之,施存统翻译的是其《社会主义的诸研究》第一编《马克思研究》,它是“高自素之在各种杂志所发表论文的汇集”,是“一本马克思主义的入门书”。⑦这一中译本共分为5章,标题依次为“马克斯及其近时批评家”“唯物史观”“马克斯主义经济学”“资本主义生产及其破灭”和“共产主义观”⑧。第三章“马克斯主义经济学”第一部分的标题是“正统派经济学和马克斯”,所谓“正统派经济学”就是指以亚当·斯密和李嘉图为代表的古典经济学,作者强调,虽然马克思经济学说的很多内容是对古典经济学的继承,但马克思是以自己独特的史观(即唯物史观)而创立的“新学说”,二者的主要不同之处在于,古典经济学将资本主义经济制度看成是“自然的,永久的东西”,马克思则是先研究资本主义经济制度“动的方面”,再以其动态分析的结论为根据去考察古典经济学已经研究过的“静的方面”,进而分11个部分认真分析了二者之间的不同之处。⑨这也就是马克思经济学说的创新之处。

日本经济学家、马克思主义研究的先驱者河上肇的《近世经济思想史论》一书中译本的出版时间是1920年9月,翻译者是李培天,由泰东图书局作为“学术研究会丛书第一册”在上海出版。⑩该书由河上肇的3篇讲演稿《亚丹·斯密士》(即亚当·斯密——引者注)、《马尔萨士与黎加多》(即马尔萨斯与李嘉图——引者注)和《加尔·马克思》(即卡尔·马克思——引者注)组成;第三讲4个部分的标题依次为“社会主义经济学之成立”“唯物史观”“资本主义的经济学之批判”和“社会民主主义”,其中,第三部分的3个小标题是“劳动价值说”“剩余值价说”和“资本主义的经济组织之必然的崩坏”。①

由此可见,这2本书的中译本的出版,对马克思主义政治经济学在中国的早期传播也是具有重要意义的。

美国经济学家埃德温·罗伯特·安德森·塞利格曼( Edwin Robert Anderson Seligman,1861-1939)于1902年在美国出版了《经济史观》一书②,陈石孚所翻译的该书中译本由商务印书馆1920年在上海出版。该书所介绍和评论的实际上就是马克思的唯物史观,只是塞利格曼认为,用经济史观来表示唯物史观更为恰当。③

现在看来,用经济史观来表示唯物史观显然是不恰当的,但有必要指出的是,李大钊当年曾在《唯物史观在现代历史学上的价值》一文中表示,马克思和恩格斯在《共产党宣言》里所发现的唯物史观,后来在学术界有“历史之唯物的概念”“历史的唯物主义”“历史之经济的解释”和“经济的决定论”4种表示方式。他本人认为,塞利格曼的“历史之经济的解释”(即经济史观—一引者注)是“合理”的,并将其与“经济的决定论”区分开来。④李大钊本人则是早年在日本留学期间通过河上肇接受了塞利格曼的影响,河上肇于1905年6月翻译出版了塞利格曼的《历史的经济解释》(即《经济史观》)的日语版。⑤因此,有学者表示,塞利格曼的《经济史观》和下面将介绍的郭泰的《唯物史观解说》“影响了李大钊、李达等对唯物观的理解”⑥。

当然,这2本书对李大钊和李达的影响主要是来自其日语版,但其中译本的出版,对于国内读者对唯物观的理解也同样会发生重要影响。这就是说,用经济史观来表示唯物史观虽然是不恰当的,但这种表示方法并不能理解为“经济的决定论”,而且,塞利格曼的《经济史观》一书对于李大钊等中国早期的马克思主义者接收并传播马克思的唯物史观是有一定意义的。

李达翻译的《唯物史观解说》1921年5月由中华书局作为“新文化丛书”之一在上海出版,其原著者是“荷兰社会民主党左派领袖郭泰即格尔曼·果特(Herman Corter,1864-1927)”⑦(Herman Corter现一般被译为赫尔曼·哥尔特),李达是依据日本早期社会主义运动活动家坍利彦所译的日语版翻译的,并“在李汉俊帮助下参考了德语版”。向警予校对的刘宜之所著《唯物史观浅释》一书,1923年4月由上海书店出版。⑧

唯物史观与马克思的经济思想是密切相关的,《唯物史观浅释》一书共有8章,其中第五、七章的标题分别为“《经济学批判》底序言”(即马克思的《(政治经济学批判)序言》——引者注)和“马克思底《资本论》”①。民国时期,一些非马克思主义经济学家也认识到了这一点,如赵兰坪在《近代欧洲经济学说》中认为“马克斯之经济学说,以唯物史观为基础”②;区克宣在《近代经济思想史纲》中强调“大凡要理解马克思主义政治经济学的,非懂得他的基础概念的唯物史观不可”③;唐庆增在《西洋五大经济学家》中指出“唯物史观”是“马克斯之经济思想”的“根据”④;黄曦峰也在《经济学史大纲》中表示马克思“经济学说之哲学的基础”,“无疑的即是唯物史观”⑤。

因此,上述3部关于唯物史观著作的中译本,对马克思主义政治经济学在中国的早期传播同样具有重要意义。

英国社会主义者克卡朴,今译柯卡普,即托马斯·柯卡普(Thomas Kirkup,1844-1912),其《社会主义史》初版于1892年。他逝世后,该书于1913年出版的第5版,由另一位英国社会主义者辟司(PeaseEdward R,1857-1955)应发行人的请求,增加了有关1892-1913年各国社会主义运动的内容⑥。李季翻译的是辟司的《社会主义史》增订版,1920年由新青年社作为“新青年丛书”的第一种出版,蔡元培为其作序。在该书第七章“马克思”中,作者介绍了马克思在亚当·斯密和李嘉图等学者价值理论的基础上,建立自己劳动价值论和剩余价值理论,并认定马克思的剩余价值理论不仅是“解释他的资本之历史和影响的锁钥”,而且也是“解释现在经济时代的锁钥”,因为当时就是资本主义经济制度占优势的时代;针对所谓马克思曾“剽窃”过伯恩斯坦之学说的说法,他认为是荒谬的,因为“马克思是一个独立的思想家”,他还将马克思派的社会主义概括为唯物史观、辩证法、经济基础决定上层建筑、资本主义制度的产生和发展、资产阶级对无产阶级的剥削、剩余价值的分配、经济危机的产生使资本主义矛盾激化、解决这一矛盾的办法就是实行无产阶级专政和国家作为阶级统治的机关最终将自然消失等9个方面,他也对马克思进行了所谓“批评”,但批评之后仍然表示,从“哲学上的敏锐”“文学上的力量”和“精于逻辑学”方面看,马克思仍然是19世纪占据第一位的经济学家。⑦