一步步成为“无疟之国”

作者: 姜海婷 肖宁疟疾是由疟原虫寄生于人体引起的寄生虫病,可通过受感染的雌性按蚊叮咬或输血传播。这种与贫困联系紧密的寄生虫传染病,曾经是中国流行历史最久、影响范围最广、危害最严重的传染病之一。

据不完全统计,20 世纪40 年代,中国有疟疾流行县区1829 个,约占当时区县数的80% ;疟疾发病人数居各种传染病之首,最严重时全国每年发病人数超过3000 万人,死亡率约为1%。经过大规模防治,伴随着中国民众物质生活水平和健康素养的提高,疟疾已经渐渐淡出人们的视野。2017 年,本土蚊媒传播感染的疟疾发病数降至零。

中国究竟是如何一步一步消除这一重大传染病,结束疟疾在中国肆虐数千年的历史,成为“无疟之国”的呢?

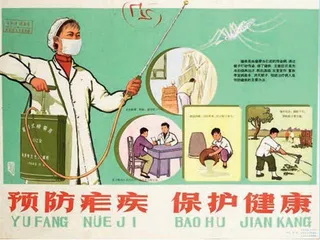

开展爱国卫生运动

1952 年3 月14 日, 中央成立以周恩来总理为主任的中央防疫委员会,号召全国人民紧急动员起来,开展防疫卫生运动,积极捕灭老鼠、苍蝇、蚊子等病媒生物。

1952 年12 月, 爱国卫生运动委员会成立。响应爱国卫生运动的号召,全国各地积极治理蚊虫孳生环境、改善居家防蚊设施,并对居民开展健康教育,改善他们的卫生行为,提倡主动就诊,改变露宿习惯。

20 世纪60-70 年代,国家采取全人群服药和传染源控制为主的防治策略,控制了疟疾的大规模暴发流行,并建立了区域联防联控机制。

2008 年,通过强化及时诊断和规范治疗,在疫点采取人群服药、媒介控制、健康教育等综合措施,黄淮平原地区的疟疾疫情回升和局部暴发流行得到了有效控制。

发现青蒿素

在抗疟药物氯喹失效、人类饱受疟疾之害的情况下,1967 年, 中国政府启动了国家疟疾防治研究项目“523 工程”,旨在寻找疟疾新疗法。这项工作涉及来自60 个机构的500多名科学家。

中药抗疟研究组组长屠呦呦,从东晋葛洪《肘后备急方》中对青蒿截疟的记载“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”中获得灵感,通过改用低沸点溶剂的提取方法,富集了青蒿的抗疟组分, 最终于1972 年,借助现代技术提取出治疗疟疾的有效成分青蒿素—— 青蒿素联合疗法的核心化合物,也是当今最有效的抗疟药物。之后研制的蒿甲醚、青蒿琥酯和双氢青蒿素等抗疟药,挽救了全球数千万患者的生命,让世界认识到传统医药学的重大价值。抗疟药研究成为中西医结合服务人类健康的典范,为世界疟疾防控和消除作出了重大贡献。

同时,在国家科技攻关项目、国家科技重大专项、科技部“863 计划”支持下,相关科技研发和转化应用得到推进。通过建立防治试点, 开展多项课题大协作研究,我国制定了不同阶段、不同媒介地区的防治策略和技术措施,研制出长效蚊帐和疟疾诊断试剂等产品,提出伯氨喹8 日疗法,改善了治疗依从性,提高了根治率。

走村入户泡蚊帐

早在世界卫生组织建议使用蚊帐控制疟疾之前,中国就成为了世界上最早广泛尝试使用药浸蚊帐来预防疟疾的国家之一。

20 世纪70 年代之前,我国多采用DDT 药物滞留喷洒灭蚊。该药虽有效,但对人畜毒性大,高残留,极易对环境造成污染。20 世纪80 年代,原广东省卫生防疫站寄生虫病研究所副所长李祖资发明了新方法——采用溴氰菊酯浸泡蚊帐,并在南方省份开展杀虫剂浸泡蚊帐研究和现场试验。该研究成果高效、安全、低毒,其推广使用,对疟区人群保护和降低疟疾发病率起到了很好的作用。

至1988 年,全国范围内累计分发了240 多万顶蚊帐。到1999 年,中国疟疾病例数已下降到11.7 万例,死亡人数减少了95%,全国1321 个县(市)达到“基本消灭疟疾”标准。

健全基层疟防网络

中国注重基层疟疾防治网络,建立联防联控机制,构建了从防疫站到疾病预防控制机构的四级疾病防控体系,并健全县、乡、村三级卫生网络。

2003 年, 建立“ 国家传染病报告信息管理系统”,要求发现疟疾病例24 小时内网络直报。2011 年,为配合全国由控制阶段向消除阶段的策略转变,建立“国家寄生虫病防治信息管理系统”。将消除疟疾监测信息列入系统,确保每一例疟疾病例都能得到及时诊断和规范治疗,防止输入再传播。2012 年,制定“线索追踪、清点拔源”的工作策略,探索总结疟疾报告、调查和处置的“1-3-7”以及边境地区的“3 + 1 防线”等工作模式,对病例发现、报告、诊断和治疗,传染源控制和疫点处置等各环节进行全流程信息化管理和实时质控,提高疫情报告及处置时效性和规范性。其中,“1-3-7” 工作模式即发现病例1 天之内上报,3 天内完成调查,确认有无其他病例和传播风险,7 天内采取灭蚊等措施确保疫情不蔓延,已作为全球消除疟疾工作新范式被正式写入世界卫生组织技术文件《疟疾监测、监督与评估指南》向全球推广应用。

我国先后建立以“中部五省”和“南部三省”为代表的区域联防联控机制。2017 年又将24 个原流行省(区、市)划分为四个片区,并建立疟疾诊断实验室网络和质量管理体系,完善疟疾媒介监测和疟原虫抗药性监测体系,实行疫情信息共享、工作情况互通、防治行动协同、任务质量互查,提高了整体防治效益。

获得消除疟疾认证

得益于长期综合防治措施的有效制定和落实,中国本土感染疟疾病例迅速下降,流行范围急剧缩减。2010 年《中国消除疟疾行动计划(2010—2020年)》启动,将全国流行县分类,因地制宜、分类施策。2015 年,世界卫生组织发布《世界疟疾报告》,将中国列入消除疟疾阶段国家。

2016 年8 月,原国家卫生计生委等4 个部委联合印发了《全国消除疟疾工作方案(2016—2020 年)》。2017年年底,上海市通过省级消除疟疾评估,成为中国第一个实现消除疟疾的省级行政区域。2020 年,中国在连续四年报告本土病例为零后,申请了世界卫生组织官方消除疟疾认证。

消除疟疾独立认证小组的成员于2021 年5 月前往中国,以证实无疟疾状态,并确定防止该疾病复发的计划。2021 年6 月30 日,世界卫生组织总干事谭德塞博士说:“今天,我们祝贺中国人民摆脱了疟疾。他们的成功来之不易,而且是在几十年有针对性和持续的行动之后才取得的。通过这一公告,中国和越来越多的国家一起,向世界表明无疟疾的未来是一个可行的目标。”

这是中国继消除天花、脊髓灰质炎、淋巴丝虫病、新生儿破伤风之后消除的又一个重大传染病。

防止输入再传播

实现消除疟疾目标,并不等于没有疟疾威胁,防控工作稍有松懈,疟疾疫情极有可能快速反弹。阻断境外输入疟原虫在本地的传播,是中国面临的主要挑战。

目前,全球消除疟疾面临巨大挑战。受新冠病毒影响,全球疟疾防控工作出现停滞。根据世界卫生组织2022年疟疾报告,2021 年全球84 个流行国家报告疟疾发病数2.47 亿,因疟疾死亡人数61.9 万,2019 至2021 年期间因新冠流行导致抗疟服务中断死亡6.3万人。尽管当前中国已无本土感染疟疾病例,但疟疾传播媒介按蚊依然长期存在。中国每年仍有数千名境外输入病例,每年仍有因境外输入病例导致死亡的情况发生。对此,我们需要继续采取科学的防治策略和有效措施,以防止疟疾输入再传播。

消除疟疾成就的取得,是新时期卫生健康工作方针的具体实践,是爱国卫生运动、脱贫攻坚和经济社会发展的综合成效,展现了中国履行国际义务、践行国际承诺的负责任的国家形象。