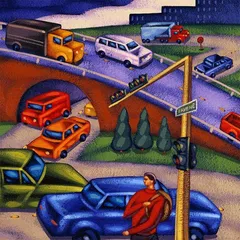

红绿灯背后的启示

作者: 韩秉志

晚高峰时段,车水马龙的环路上,前车稳稳地刹住了,后车却一不留神追尾。交警通过远程监控系统迅速判定,后车需要承担全部责任。许多人对此习以为常。但这条常见的规则,其实隐藏着制度设计的巧思。

交通规则的作用,不只是约束个体行为,更是通过合理分配责任,提高整个社会的运行效率。换句话说,交通规则设计的主要目的是保障整条道路的通畅。

可以用排队买奶茶的场景打比方。前面的顾客排着队,后面的人撞了上来,责任自然在后者。因为站在后面的人看得更清楚,反应时间更长。这正是交通规则设计的出发点:把责任交给更能控制风险的一方,是一种现实而高效的安排。

再看红绿灯。即便在夜深人静、四下无车的路口,司机也必须老老实实地等红灯。统一信号的存在,实际上省去了每个路口“我先你后”的反复博弈。即便大家不见面、不沟通,也会彼此配合。这样一来,每辆车就知道何时该让、何时可行,道路才不会变成“抢道”的角斗场。在经济学中,这就是降低“权责不清”带来的冲突成本。

经济学理论科斯定理中存在这样一个理想化的假设:如果协商成本为零,不管事故责任归谁,双方总能坐下来谈个妥当的解决办法,把损失降到最低。可现实中,马路不是会议室,事故双方很难长时间地扯皮。所以制度的精妙就在于此,提前定责,谁错谁担。虽然偶尔可能引发争议,但避免了无休止的推诿与争执,保障了道路的整体通行效率。

再比如,高速公路上的最低限速。乍听起来有点违背直觉:开得慢也有错吗?其实,速度过慢的车辆更容易引发附近车辆频繁变道和急刹车等操作,就像流水线上突然出现一台效率低下的机器,不但拖慢节奏,还会增加产品出现故障的概率。因此,最低限速的设计在本质上也是为了提高系统的平均效率。

更严厉的规则来自对酒驾的处罚。这类行为虽然出现概率不高,但一旦出事后果极其严重。于是法律通过严厉打击,把“全社会承担风险”的可能性变为“个人付出代价”的机制。这种高风险、高成本的责任设计,正是制度经济学中典型的外部性内化方式。也就是说,把原本由他人或全社会承担的成本,合理地转移到做决策的人身上。这种压力会倒逼司机主动遵守规则,形成风险预防的正向循环——每个人因害怕损失而更愿意控制风险,整条道路上车辆的安全性和通行效率才能稳步提升。

制度不是万能的,但如果制度设计得当,就可以让一群彼此陌生的人,在复杂且讲究效率的公共道路空间中有序共处。交通规则正是这样一套系统,它不是凭空生成的,而是人们在经验中提炼出的最省力、最不容易出错的路径。当我们停在红灯前、让出路权、拉开车距,不是因为怕被罚,而是因为这些制度帮我们提前算好了账——该慢的时候慢,该让的时候让。看似绕远,实则通达。走得稳,才能真正走得快。

(洛奇狮摘自《经济日报》2025年5月17日,视觉中国供图)