职业化还是职业病

作者: 凡之昂

如果一个员工在工作时有情绪、情商不高,拖慢团队进度,就会被说成“不够职业化”;如果一个团队没有明确的规章制度、工作流程,以及高效率,也会被说成“不够职业化”。一个在新媒体公司写作的人写出很好的内容不能称得上是职业化,但是如果能够按时交稿、快速反馈,那就可以说是职业化。

在大公司的语境里,是否职业化与做出多好的产品无关,只要产品达到交付标准即可。职业化更多是和生产产品之外的能力有关——能否高效、稳定、符合标准地完成工作,以及让上级满意。

一个人如果够职业化,就要做很多与职业无关的事情,包括不断重复的工作流程、来自上级的考核任务、无休止的汇报和各种临时的工作安排。

职业化让人困惑的地方在于,它跟技能是否高超的关系并不大。这是一种职场道德观,要求人适应职场的所有规则。职场的“交付标准”往往就成了一项技能的“上限”。我们要处理那么多跟技能无关的事情,就无法更专注地提升技能。职业化到最后就变成了重复与乏味。

以我曾经工作的新媒体公司为例,这里会有内容创作的等级,刚入行的年轻创作者写短的、浅显的文章,工作几年之后再写长文章或深度报道。但如果这个公司的新媒体发布的文章多是3000~5000字的,那么,创作者之后就很难再写更复杂、更有深度的文章。每个公司新媒体文章的风格都很固定,因此创作者只能重复写外行看来“有深度”、内行看来程式化的文章。创作者也没有机会去尝试那些市面上不受欢迎的体裁,比如诗歌,哪怕这可能给写作带来新意。

创作者不能花更多的时间去考虑如何创新或者打磨文本,而是要费尽心力地猜测公司想要什么样的文章。

职业化是一种保证。创作者要向公司保证,他们生产的文章会受读者欢迎。他们能够给公司带来最大的利润和投入产出比。

人们把过度集中在一件事上的状态称为“自闭”,把无法集中在一件事上的状态称为“多动症”。高度的职业化培养出来高度专注的工作状态,符合了齿轮运转的需求,但这是不是也是一种病呢?

我们与其说是通过职业化来提高自己的能力,不如说是恐惧一切无法被预测、被控制的事物。职业化意味着,即便不做过多的努力或尝试,我们仍然能够交出一份合格的作品。

甚至职业本身也是这样一条路径。很多人一直工作,并不单纯是因为他们需要赚钱,而是恐惧如果不一直工作,就无法再被职场接纳。

职业提供的与其说是发挥专业能力的平台,不如说是安稳的生存环境。安心当公司、部门、领导意志的执行者,从而获取工资,代价则是牺牲我们最有个性的想法。职场提供的安全是以昭告职场外生活的残酷来实现的。我们每个人都曾听说,在职场中,不管水平如何,最后总还是可以领到薪水,而在职场之外,失败就是失败,写不出好作品就会没钱吃饭,一事无成。

另一种职场神话是,只有先做好小的、初级的事,才能去做更好的、更有创意的事。

道理当然没错。很多大作家也是从写短文章开始,大导演也可能最初是拍短片的。现在,互联网能给普通人提供平台,让他们从最微小的创作开始,一步步成为杰出的创作者。拍短视频起步的人,未必不能拍长片;写搞笑段子的人,未来也可能写严肃文学。

但问题是,这些变化并不是在职场中发生的。小职员不可能一边上班,每天给公司拍20个短视频,一边拍摄自己的长片。如果恰好这份工作又很稳定、收入尚可、经常给一些职场激励,那么拍摄长片就更难实现了。因为你完全没有理由说服自己不去挣稳定到手的工资,而去拍一部很有可能赔钱、赔时间,甚至根本无法完成或上映的长片。

短视频博主也可能做出形式考究、内容有深度的视频,但这样的视频通常要耗费几个月甚至一年以上的时间。想想李子柒的那些关于食物的视频,她如果每天都要生产20个短视频,就做不出来好看的内容。

想象自己在工作时写一本书,我会觉得很难。首先,这是赔本的买卖,我多写一个字都是在浪费自己的休息时间;其次,这本书我可能根本没时间写完,那么写了一半的内容也都是浪费;另外,这本书也许根本不会有人读……

我只要在上班,就会有一万个理由说服自己不要创作:创作是高风险的投资行为,不适合追求安稳、旱涝保收的打工人。

我在李安的《十年一觉电影梦》中看到过类似的话:“这么多年看下来,我觉得电影这一行真是形势比人强。我那时发现,身边当上导演,又做出点成绩来的,都是持续写剧本的人,而不是打工的人。许多人一出校门就有工作,如剧务、剪辑或制作,到后来就继续那份工作,很难再往导演方向发展。”

不知道这是不是他宁愿待在家里6年也不去上班的原因。

职业化是创作行业的谎言。

一个日复一日承担着繁重工作的人很难做出好的作品,因为他自己甚至都没有决定如何创作的权力。

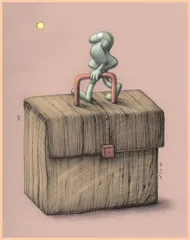

改变意味着现有生活的失去,不改变则意味着一种至少可以想象的生活。过去我们用“一眼望到头”来形容无趣的生活,但现在我知道,望不到头也让人觉得恐惧。对未知的恐惧最容易将我们控制在某个水温舒适的缸内,让我们在窄小的空间里逐渐肌肉退化,无法再爬到缸外。

(月 秋摘自广西师范大学出版社《不再踏入流量的河》一书,本刊节选,刘 宏图)