走出混沌少年时

作者: 陈赛

混沌少年时

最近,我的许多朋友都在看一部叫《混沌少年时》的英剧。这些朋友和我一样,有一个即将或已经步入青春期的孩子。

在这部剧中,13岁的男孩杰米残忍地杀害了一位女同学。从一开始,证据就确凿无疑。所以,整部剧关注的重点不是调查谁干的,而是探讨“为什么”。

一个孩子杀害另一个孩子,这是一件可怕且令人费解的事,对所有涉入其中的人来说都是灾难。剧情试着从几个成年人的视角解答这个问题:负责调查案件的警官、心理专家以及男孩的父母。他们都希望了解这起悲剧背后的原因。

他们发现了什么呢?

首先是家庭。男孩有一个再平凡不过的家庭。

父亲少言寡语,努力赚钱。除了情绪不大稳定,他也在尽力去做一个好父亲。他对孩子有期待,也有失望,但深沉的父爱无可置疑。母亲如我们经常能见到的,体贴、操劳,大部分时候顺从丈夫的意志。姐姐则是每个人刻板印象中的姐姐——懂事、听话、坚强。

然后是学校。剧中对英国小镇公立中学的刻画令人有一种窒息感。两位警察在学校里行走,宛如在迷宫中穿行,到处是愤怒、冷漠的学生和疲惫、无力的老师。学习没有给学生们带来多少乐趣和收获。他们谈论起这桩惨案时的反应,有的人兴奋,有的人起哄,但几乎没有不安和悲伤,好像死去的不是他们的同学,一切只是一则与自己无关的八卦新闻而已。餐厅里、过道里、操场上,都存在着霸凌现象,路过的孩子拿着手机拍短视频,唱着浮夸的歌。

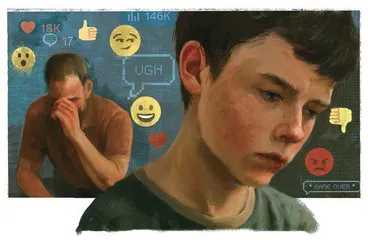

慢慢地,男孩杰米的社交媒体生活浮出水面。我们发现这个看似稚气未脱的少年曾经在社交媒体上对一些模特的照片留下很多具有“攻击性”的评论。我们还发现,原来他深受一个“厌女”网络群体的蛊惑,被灌输了一些荒谬的理论(比如“二八理论”,即20%的男性掌握了80%的女性资源)和观念:他注定不会被爱,而唯一的回应方式就是暴力。

在心理咨询室里,在心理专家的层层拆解下,我们从杰米频频失控的愤怒和暴力中看到一个13岁、处于青春期少年的欲望、羞耻与恐惧,但唯独看不到他对于自己夺走一条生命的半点愧疚。编剧杰克·索恩说:“在写作的过程中,我惊讶地发现青少年时代的自己身上有很多和杰米相似的东西。他出身良好,像我一样;他聪明,像我当年一样。如果是在另一个平行世界里,我也许会走上和他类似的路。我不是说我会犯下那样的罪行,但我能理解他的愤怒和挫败感。我们之间最大的区别是,他在深夜沉浸于社交媒体中,而我读的是朱迪·布鲁姆(美国著名儿童文学作家)的书。”

当青春期遇到智能手机

即使在智能手机和社交媒体出现之前,青春期也一直都是一个格外动荡、艰难的人生阶段。孩子原本幼小而脆弱,依赖于父母或其他照顾者。到了青春期,在激素和大脑变化的驱动下,他们的身体、认知和情感都在艰难地转型。他们必须逐渐脱离家庭,独自踏上通往成人世界的冒险之旅,学会如何驾驭复杂的社会关系以及整个世界。

这就是青春期孩子大脑的独特脆弱性。尤其是在青春期早期,他们大脑中渴望被同龄人关注的区域会变得极为敏感。同龄人的认可和接纳,是他们最渴望的东西。这种生理性和社会性压力可能给他们带来美好的友谊和爱情,让他们成为更好的自己,但也可能给他们制造灾难:被无视、被拒绝,甚至被羞辱、被欺凌。

“在传统上,成年人会帮助孩子从童年过渡到成年,为孩子的角色转变做好准备。但今天的父母不再做这样的事情。相反,我们所做的是把智能手机交到他们手中。”美国心理学家乔纳森·海特说。

从自由玩耍式的童年变成摆弄智能手机的童年,乔纳森·海特认为后者要为当下全球范围内的青少年心理危机负责。

事实上,在过去的20年里,我们曾对互联网怀抱种种乌托邦式的幻想,包括全人类知识的共享、观点的自由交流和四海之内皆兄弟的友谊,但如今我们感受更多的是虚假信息、信息茧房、网络成瘾、极端主义、仇恨言论等。现在,终于轮到我们的孩子去体验互联网了。

不久前,我在《纽约客》杂志上看到一篇题为《社交媒体更像香烟,还是垃圾食品》的文章。这篇文章的作者表示,现在的问题不再是讨论这些社交媒体平台是否对儿童有害(它们确实有害),甚至也不再是讨论是否应该采取一些行动(应该),而是要确定它们对儿童来说到底更像巨无霸汉堡包,还是香烟?

一个社会对垃圾食品和烟草的管控方式截然不同。之所以对未成年人禁售香烟,是因为儿童一旦上瘾终生难戒,进而增加患肺癌、心脏病等重疾的风险。垃圾食品则更像可由家长控制且适量食用并不会造成不可逆后果的消费品。

考虑到所谓“注意力经济”的本质,我倾向于后者。试想一下,社交媒体万亿美元产业的价值来源是什么?你我分文未付,我们的孩子也分文未付,它们的主要利润来自将用户的时间和注意力转售给广告商。从这个角度来说,我们并不是用户,而是商品。所以,它们不会关心我们的孩子会成为什么样的人,而只关心人们是否会持续点击,是否会一直停留在平台上,最好永不放手。

人与人之间的联结本是一件好事,但在以“用户黏性”为优先考量的商业模式下,“联结”就不再是代表着美好的“联结”,而是操控与成瘾。社交媒体平台把人类本能的社交需求——认同感、归属感、赞许感——变成一种可上瘾的游戏机制。社交媒体中的一些关键性设计,比如点赞、转发、热搜、自拍、滤镜,它们都是成瘾机制的一部分。

我们想象一下,一个青春期的孩子在社交媒体上,他的自我形象是可以编辑和策划的;同龄人的评价,包括喜欢或不喜欢,都是可以被量化、被比较的;当尴尬的事情发生时,它们发生在更多的观众面前,相关事件的视频或图片可以被随意复制和分享……线下世界里,我们面对尴尬和挫败时可以一笑而过,但在网络世界里它们可能致命且影响持久。

一位心理学家在谈到社交媒体时说,她最大的顾虑在于,社交媒体损害了一个人与自我的关系,或者说一种自我悦纳的心理内核。“能够看到真实的自己,接纳和喜爱自己,这是心理健康的核心。一个人与自己的关系是最重要的。如果一个人不能接纳自己真实的样子,便需要饮鸩止渴般追求别人的认可。而当一个人不信赖自己的力量时,便容易陷入焦虑、抑郁的情绪中。”

就像《混沌少年时》中的男孩杰米,他真正的痛苦并不是外貌不出众造成的,而是他感觉被忽视、被羞辱。这部剧最精彩的部分,在于它呈现了男孩是如何在这种“渺小感”中挣扎的。没人教他如何面对性冲动,也没人教他如何面对被拒绝时的困境,这种被抛弃感恰好与他在网上接触到的“厌女文化”所宣扬的情绪重合。

当然,我们不可能把所有的责任都推到智能手机和社交媒体上。乔纳森·海特虽然将这场心理危机归咎于智能手机和社交媒体,但他也承认,它们只是“最后一根稻草”。真正的问题在于20世纪90年代以来的多重变化:社会信任危机、公共空间私有化、竞争性的精英教育、儿童户外活动急剧减少……这些社会问题与智能手机及社交媒体的“共振”,导致了这场史无前例的青少年心理健康危机。

网络社会的各种问题,包括偏见、暴力、欺凌,甚至“有毒的男性气概”,并不是今天才有的现象,而是我们人性中固有的弱点和缺陷所致。互联网,尤其是社交媒体所做的,只是结构性地放大了这些弱点和缺陷而已。就像网络欺凌,社交媒体的匿名性和便捷性又令作恶变得成本极低、效果极强、规模极大,且隐蔽性极高。现实中的欺凌总有结束的时候,但网络上的欺凌永不停止。同样,社交媒体不是造成“有毒的男性气概”的根源,但它像一面放大镜,将父权文化中积累已久的愤怒、焦虑与羞辱感放大到了极致。对此,美国神经科学家罗伯特·萨波尔斯基有一段深刻的洞见:“愤怒的人会变得更加愤怒,暴力分子现在可以找到地球另一端的暴力分子,没有安全感的人现在可以花24小时看别人如何比你更美、更富有和更有天赋。”

是什么塑造了杰米

《混沌少年时》的结尾令人心碎。男孩的父母茫然地坐在他的房间里,他的房间被收拾得整整齐齐,这里的一切,包括床上的泰迪熊玩偶,都在提醒我们这起可怕的暴力事件背后的施暴者是一个幼稚的男孩。这对父母彼此追问,到底是什么塑造了杰米?到底自己做错了什么,是不是该做得更多?对于这些问题,电视剧并没有给出答案。

我们都爱自己的孩子,但时代的变化常常超出我们的认知。我们费尽心思教孩子们如何过马路、不跟陌生人说话,却很少教他们如何安全地上网,如何在网络上辨别真假、保护个人数据和隐私,以及如何有节制地分配花在网上的时间和精力。从《混沌少年时》来看,我们要教给孩子的东西还有很多:如何表达情绪?如何面对分歧与冲突?如何应对拒绝?如何对自己的言论负责?……

从来没有一个成年人告诉过杰米,他在网上看到的一切并非都是真实的,它们可能只是个别人的观点,有时候还很偏激。有时候,人们会夸大其词;有时候,人们会美化自己;有时候,人们还会撒谎,故意传播错误信息,甚至仇恨信息,以此影响和操纵你的看法和行为。那些帖子之所以得到大量的转发,只是因为它们所包含的负面情绪能带来最大的流量。

我的儿子快12岁了。再过一年,他将进入初中,进入一个学业压力更大、人际关系更复杂的环境,他也许会要求我给他一部智能手机。我应该拒绝他吗?

(青 江摘自《三联生活周刊》2025年第21期,本刊节选,陆 凡图)