父亲的散文诗

作者: 三伏

父亲的散文诗

2022年6月19日,这天是父亲节。

早晨,叶梦雨给父亲叶小平发去节日祝福,同时发了一张她儿时和父亲的合照。“爸爸的手最有力了。”她用这样的文字赞美父亲。

叶小平将这些信息抄写在手边的纸条上——在叶梦雨的印象里,父亲总是随身带着纸和笔,一有空闲就在纸上写写画画,回家后再誊抄或者粘贴在日记本中。就在这张窄窄的纸条上,他写下一首小诗——《父亲节致女儿》。这也是叶梦雨与父亲过的最后一个父亲节。

2022年10月23日,身为厂长的叶小平照常度过了繁忙的一天。这天的日记里,记录着他的身体状况:“感觉比前几天更加乏力,无食欲,无动力。”其实他已经腹痛很久了,但他始终强忍着没说。第二天,他到桐庐县的医院检查,随后被紧急转诊到杭州的医院,确诊患有胰腺癌,从此再也没能回家。

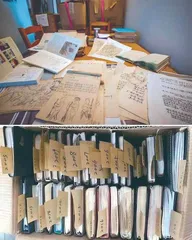

2023年年初,叶小平离世后,工厂的房租到期,房东要求他们在一个月内腾退厂房。叶梦雨找来几个亲戚,到厂里清退厂房。厂房的二楼是仓库,叶梦雨一进去就看到几十个封着的大纸箱,在她的印象中,这些纸箱跟着厂子搬了3次家,父亲从不许任何人乱动。叶梦雨打开这些纸箱,本以为里面也就是样品或者布料,但眼前出现的东西,将她定在原地。

纸箱里装了很多纸张。

这是父亲从20世纪80年代就开始写的日记、随笔、信件,以及一些画稿。还有很大一部分,是关于叶梦雨的。叶梦雨不到一岁时的涂鸦作品,第一次写下的父亲的名字,上幼儿园时给父亲留的字条……都在其中。叶梦雨读高二、高三时,叶小平甚至为她写了本“高考日记”,用不同颜色的笔迹记录着她的每日三餐和心理状态。

最后,还有诗。

叶梦雨发现的第一页诗稿,被收藏在一个文件夹里,诗的名字叫《想念》:“想念的手很长很长/能摘任何一个幸福的果。”彼时叶梦雨还不到一岁,和母亲在外婆家暂住,叶小平独处时写下了这首诗。

叶小平写了很多诗,笔下的人物包括他的家人、扫大街的清洁工、装火柴的女工……在拔秧之后休息的田埂上,在出差时住的旅社里,在爱人的产床旁,在女儿的摇篮边,叶小平一直在写诗。

面向一切

也是在旧纸堆中,叶梦雨看到了一个她从未见过的父亲。

她看到年仅13岁的叶小平,成绩名列前茅却被迫辍学,拿起了农具。

1974年,叶小平用自己仅存的4角钱买了“高尔基三部曲”的连环画。书中有句话:“你对万事从不背过脸去,总是面向一切,这样很好。”

“面向一切”从此成为叶小平的座右铭。这时的他认真生活,将看到的一切诉诸纸笔。

他开始写诗,偶尔画画,内容平实无比,都是眼中看到的风景。

他也在诗中写自己。拔秧时他写:“我愿永远是个农民/我宁愿让太阳/把我烤成褐色的泥。”打石时他写:“我曾是一个石匠/沉重的铁锤扛在肩上/从清晨抡到黄昏/眼鼻充满了硝烟/耳畔塞满了叮当。”

他似乎与苦难握手言和了,当然这要归功于文学的力量。他在诗中给自己颁发了“研究生毕业证书”,稻丛就是他的“答辩论文”。

他并没有因少年时的苦难而放弃读书。1978年,他自学通过了中专招生考试。1981年,他考进桐庐工艺美术厂,成为一名彩绘工人。

他在厂里干过很多事,无论什么工作都做得十分起劲,多次被评为“先进生产工作者”。1985年,年仅29岁的他被推选为副厂长,随后成为厂长。

当然,这只是叶小平笔下的自己,那个还没有叶梦雨时的他。

哪怕成为管理者,叶小平最敬佩的还是一线工人。这当然不是泛泛而谈的空话,无数篇诗歌都能为他做证:“你看酒桌上/觥筹交错,高谈阔论/但如果你见过凌晨安静的车间/工人师傅们都在聚精会神地做手上的活/谁又才是真正的创造者?”

这与叶梦雨印象中的那个父亲重合了。

那是将劳动者看得至高无上的叶小平。2000年,工厂改制,县广播站、总工会都对叶小平发出任职邀请,还有个管理轻工业的公务员岗位,但他都拒绝了。

在叶梦雨的记忆中,父亲总是忙碌的。他通常清晨5点就到厂里,遇到赶工交货的时候,甚至连睡觉的时间都没有。他始终坚信,勤劳就能致富。

但事业心的另一端,是他对自己生命的透支。2019年,叶小平突然大口吐血,在医院做了胃全切手术。出院没多久,他又到厂里搬货,叶梦雨气得和他大吵一架。

生命的最后一个月,病床上的叶小平还在收邮件,记挂着给客户打样。他嘱咐妻子记得交房租,说:“人在,工厂就要在。”

记载父女历史的书

从1989年开始,叶小平笔下多了个叫叶容(叶梦雨的曾用名)的小女孩。

1989年2月22日,他写下名为《我、我的妻子和女儿》的长诗,他在诗中写尽自己对新生命到来的喜悦与期冀。

1989年8月19日,叶容因打卡介苗发热,叶小平心疼无比:“容容啊/你的哭声/使夜的宁静破裂/你的脚心和手心/那么发烫/而你的哭声啊/揪着我们的心。”

叶小平有写日记的习惯,他将每天的工作、饮食和所思所得全部分门别类地记在本子上。而叶小平的每一页日记里,都有专属于叶容的部分。

因为父母忙于工作,叶容在乡下的外婆家长大,叶小平在日记中记录着叶容在乡村的日常生活:“她胆子很大,手敢去摸狗的头和狗的身体,一点也不怕,还十分高兴。”

他也因自己工作繁忙,没办法多陪叶容而感到愧疚:“容容是那么伶俐可爱,遗憾的只是我当个什么厂长,却是那么忙,只带了容容一个半小时。”

正式读书后,叶容改名为叶梦雨。

叶小平每次出差,都会给叶梦雨买些书带回来。他崇敬刻苦勤奋的女性,林徽因、萧红、张纯如的传记,他都买来,并和女儿一起读,而且读了很多遍。他告诉叶梦雨:“学习会使你永远立于不败之地。”

叶梦雨一页页翻阅着这些日记,仿佛透过父亲的眼睛,看到了一本本记载父女历史的书,以及一部以自己为主角的成长纪录片,掌镜的人为她成长的每一幕都做了爱的旁白。

叶子要强有力

回头看,那个废弃厂房,也是一个“考古”

现场。叶梦雨从中发掘出一个熟悉又陌生的父亲,以及她忽视已久却浓厚的爱。

2007年,叶梦雨高考没考出理想的成绩,在家大哭,于是父亲给她念了一首诗:“我是一只蜗牛,生活在阴暗的角落/人们从不理睬地从我面前经过/但是我呀,有不被理睬的快乐。”

高考后的夏天,叶梦雨咀嚼着父亲送给她的这首小诗,慢慢重振精神。16年后,她在父亲的文稿中发现,29岁的叶小平就抄写过这首诗,或许那时,这首诗也给了他很大的力量。

当年9月,叶梦雨进入大学校园,叶小平给她发来短信:“叶子要强有力!”她隔段时间就和家里通话,有时会发短信诉说自己的烦恼,父亲就一一回应。

但她不知道的是,由于手机内存有限,父亲担心这些对话记录会被删除,就一字一句、一笔一画地抄在了自己的日记本中,甚至详细到记录了信息的接收时间。叶梦雨本人都忘了的很多对话,父亲都替她记着。

叶梦雨出国留学后,牵挂的线被扯得更长。她时不时会收到父亲转寄过来的包裹,除了日常物品,还会夹杂一些父亲的读书笔记、摘抄的诗。其中还有一篇屈原的《橘颂》。屈原借橘树抒发自己的爱国情感,叶小平以此言志,嘱咐女儿身处异国他乡也要坚守初心。

回北京工作后,叶梦雨和父亲的交流逐渐变少,每次通话,父亲都和她侃侃而谈国际形势,“家长里短的话和妈妈说”。

叶梦雨有些沮丧,以为父亲并不关心她具体的生活,直到看到父亲的日记,才发现他将自己和妈妈说的“家长里短”都记了下来。

某天,父亲来北京看她,回家后在日记本里记下了叶梦雨的工作单位,甚至将她在哪个办公室、哪个工位都写下来,还画了一张路线图。在2019年的日记里,他写道:“叶子(在北京)没有像样的新房,我这种父亲也算是窝囊的了!要尽力去做!”

从某些方面来说,正是这些文字,矫正了叶梦雨心中父亲的形象,留下一个更加真实的叶小平。

直到父亲去世后,她才在这些文字里看到诗歌之于父亲的意义,看到父亲的精神信仰,同时也看到了被他藏于其中的柔软、悲观、脆弱和无奈。但在她终于读懂父亲的时候,却永远失去了父亲。

“遗憾”,她终于提到这个词。

好在,还有这些文字留了下来,她还可以和父亲的回忆一起继续创造新的回忆。正如史铁生在病中所写的那样:“唯有文字能担当此任,宣告生命曾经在场。”

在厂房的旧纸堆里,叶梦雨找到了最后一页草稿纸。那是一篇还没来得及写完的文章,题目叫《我想握着你的手》。

“梦雨,我的女儿,19年前,1989年2月22日,在浙江桐庐人民医院妇产科,你来到人世间,你脱离母体来到人世,我轻轻地呵护在胸前,我轻轻地握着你的手……我想握着你的手,告诉你,生活就是在不断地得到和失去中奋进。”

(落 音摘自微信公众号“最人物”,本刊节选)