摘下“目标眼罩”

作者: 陈海贤

失去一个目标,对自我意味着什么?

目标连接着我们过去的经验,也寄托着我们对未来的期望。目标是组织生活的方式,也是意义感的来源。在追求目标的过程中,我们能体会到自己的力量和成就感,也能通过目标进程的反馈来认识世界。可以说,目标是自我的一部分,是正在形成却尚未兑现的自我。

因此,失去一个目标,意味着我们不可避免地失去了一部分的自我。

我有一位朋友M,他曾是一名很成功的创业者。他经营的公司在业界很有名。后来,时也运也,这家公司被收购了,M成了一个财务自由的富豪。

这几年,他去环球旅行、拜访朋友、参加各种活动,过着很多人梦想的“退休生活”,可是他并不快乐。唯一让他感到自在的,就是攒创业者的局,跟他们交流创业的经验。在局里,他还是创业者中的一员,可等局散了,他又不是了。

我一直在想,那次创业经历对他而言意味着什么。不是世俗意义上的成功或失败,而是他失去了一个机会,一个定义自己的机会。失去了这样的机会,他就很难让自己和别人明白他到底是谁,他就需要到另一个地方重新寻找自己。

为什么只是失去了一个目标,就这么难以走出来呢?

因为重要的目标会塑造我们,组织我们的生活和关系,让我们整个人都为追求这个目标而活。可以说,一个人的自我和他所追求的目标是匹配的。一旦失去了这个目标,对应的自我就会散掉。

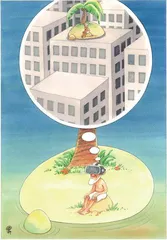

不知道你有没有看过赛马比赛。为了让赛马跑得更快,骑手会在比赛前给马戴上一种特别的眼罩。这种眼罩会遮挡住两侧的景象,让赛马只盯着眼前的赛道,心无旁骛。

这种眼罩的优点是聚焦,而它的缺点也是聚焦。这种聚焦,令成功和失败都与自我牢牢地焊在一起。

你为一个目标拼命地努力,就相当于给自己戴上了这样的眼罩。如果失去这个目标,你就会像刚刚结束比赛的赛马,仍然习惯性地盯着眼前的跑道,不知道该往哪里去。

除非把眼罩摘下,否则,你很难发现目标以外的更大的世界。

其实,这个眼罩的比喻在心理学里有一个专业名词——思维窄化。它的意思是,如果把一个目标看得太重,我们就只能看到跟目标相关的东西,只想做跟目标相关的事,而看不到生活的其他部分。反过来,一旦失去这样的目标,我们就很难看到自己还拥有目标以外的东西,也很难相信自己有重建生活、重建自我的可能性,而一味沉浸在失败中,失落又迷茫。

前几年,一部叫《心灵奇旅》的电影引起了很多人的共鸣。它讲的是一个叫乔伊的人一直想登上更大的舞台,成为一名真正的爵士钢琴家。他很有才华,也为自己的音乐梦想付出了巨大的代价。可他要面对的现实是,人到中年,没有家庭,没有事业,只是在一所中学做兼职音乐老师,面对的是一帮对音乐完全没兴趣的学生。终于有一天,校长给乔伊带来了一个好消息:他可以转正了,从此会享有各种福利和保障。乔伊却怎么也高兴不起来。这是为什么呢?

梦想是乔伊唯一拥有的东西,他把所有的自我都寄托在这个梦想上。相较之下,现实不仅平庸,还令人失望。

接下来,故事出现了悲剧性的转折。乔伊终于获得了一个梦寐以求的机会,可以登上一直渴望的舞台,却因为太高兴而不小心掉进窨井里,意外去世了。以这样的方式与梦想失之交臂当然令人不甘心,于是,他的灵魂偷渡回了人间。

乔伊重回人间的过程就是摘下梦想这个“眼罩”的过程。梦想依然奢侈,可是现在,生命本身变成更为奢侈的东西。当他以新的眼光去看待世界时,发现自己原来错过了这么多美好而重要的东西:比萨的香味、普通而友好的人际关系、妈妈的爱……

以前,当他用梦想这个唯一的目标来定义生活时,他的生活被分成了两半:实现目标之前,生活中的一切都是平庸的,不值一提;实现目标之后,人生才有意义。有了这一次重回人间的经历,他忽然发现,自己原来一直都生活在富足之中——这种富足来自生命本身。就像一匹离开跑道的赛马,只有摘下眼罩,才会发现自己原来一直都有草原可去。

当然,这并不意味着我们不应该追求目标,只不过,如果转变不可避免地来临,你失去了一直追求的重要目标,你要明白,这不是结束,你失去的也不是人生的全部。你要摘下一直戴着的“目标眼罩”,重新发现自己拥有的东西,重新理解自己、理解生活。

(拍 岸摘自新星出版社《走出黑森林:自我转变的旅程》一书,本刊节选,毕力格图)