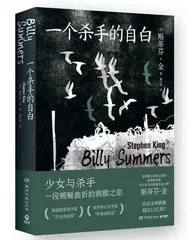

当一个杀手开始写作

作者: 徐锐

职业杀手比利·萨默斯曾是伊拉克战场上出名的狙击手,能面不改色击中1200 码(约1097米)以外的目标,退役后在另一个类似的领域,也依旧是小有名气的、可信赖的乙方:他虽然愚钝,但拥有无数个随时可以金蝉脱壳的身份,解决目标从来干净利落,好评连连。

而他此时此刻正开始实现他最狂妄的愿望——成为一个作家。

在《一个杀手的自白》里,斯蒂芬·金塑造了一个充满矛盾的职业杀手形象:假装蠢笨,实则聪颖;人前抱着漫威英雄漫画不放手,独处时会翻开《白鲸》;在海外战场上屠杀了十几个人,却总是在意自己枪口对准的罪犯“是好是坏”;一生中几乎没有过正常的人际交往,却在伪装身份期间获得了真诚的友谊……同时拥有三个身份的比利·萨默斯偶尔会混淆自己的意识,尤其在他开始写作的时候。

比利的伤疤埋藏在童年中:继父踩碎了年幼妹妹的胸膛,而他为了自保,冲继父扣下扳机;孱弱的母亲无力抚养他,最后甚至连去寄养家庭探望也做不到;结交的伙伴或恋慕的女孩像树叶一样,离开寄养家庭便散落四方。不幸以戏剧性的方式在比利身上叠加,但他仍保持着一丁点儿奇特的善良——执行任务时,他会提出无人发问的问题:“目标是个坏哈吉吗,长官?”

他必须要一次次在扣动扳机之前询问“我的狙击对象是好人吗”,来锚定自己的方向。然而他不会去精细地求证好与坏,正如他无法评判自己究竟好或坏一样,他需要的只是一个发令枪般直接干脆的答案。

所以他总是在问:那个人是坏的吗?这个人是坏的吗?我呢?我是好,还是坏?这本自传体小说反复让主角重复这样的呓语,正好印证了韦恩·布斯在《小说修辞学》中所提出的“不可靠叙述者”理论:比利是一个带有欺骗性的叙述者,读者跟随他开凿出来的路径往前,不可避免地陷入比利——或者说斯蒂芬·金构建的叙事陷阱中。

比利是坏人吗?我不停地想。

斯蒂芬·金在《写作这回事》中提到,“象征如果确实存在,而你也注意到它了,我想你应该尽力将它挖掘出来,把它打磨得晶光闪亮,然后如同珠宝匠切割宝石一样,将它切割成型”。他也确实往这个故事里塞了许多象征物:枪管、盆栽、硬币、随身携带的左拉的书……在诸多象征中,婴儿鞋最独特。那只在战场中捡起的婴儿鞋,比利把它挂在自己的腰间。它是某种孱弱生命的标志,也是这个士兵良心的摇摆。或许它还让比利想起年幼的妹妹,还有她烤失败的曲奇散发的焦味。

那焦味几乎伴随比利一生,直到他开始写作。

当比利开始写作时,名为“斯蒂芬·金”的幽灵前所未有地笼罩在文本之上。作者本人强悍的意志和澎湃的表达欲透过纸面,直接朝读者扑来。他借比利和比利的故事一遍遍重申:写作是一种弥补,一种救赎,一种让人无限回到往事之中、沉入到最痛苦的河渊之中,打捞记忆并且再一次品尝它的艰难仪式。

对比利来说,这是最后一单,任务和以往一样简单,比利只需要把子弹射进另一个待审判的杀手(当然,是“坏人”)的脑袋里再离开小镇,完美结束。只是这一次他要伪装成一个在办公室里苦闷创作的作家,因为除了被截稿日期困扰的作家,没有人会乐意离开繁华、方便的大城市,来到这个萧条的城镇里。比利装作愚钝,装作对这个安排兴趣缺缺,然而他会沉迷伊恩·麦克尤恩(英国作家),最喜欢的作者是埃米尔·左拉。他会在执行任务的行李箱深处塞上左拉的《戴蕾斯·拉甘》,以便在无人的时候摊开阅读。

他渴望扮演“作家”这一角色很久了。

故事的艺术在于讲述人的生存状态在两极之间摆动的情形。而比利命运的精彩之处,正是从这个失序开始。

比利以为自己会想不起妹妹丧生的那一天,然而就连房间里的气味他都记得一清二楚。这就是写作,锋利的铁铲子得往灵魂深处不停挖掘,你要再回忆一次或无数次,再因往事而崩溃一次或无数次。痛哭,沉默,坐在地下室的椅子上长久发呆。但它也是疗愈,“没有人问他抱着胸膛被踩塌的凯西是什么感受”“没有人问他没能照顾好妹妹是什么感受”,而当他终于用笨拙的写作“让那个声音开口,这是一种多么巨大的解脱啊”。

这是比利的感受,也是作者的感受。它同时唤起了我第一次意识到用新名字、新命运来伪装自己的生活,并在作品的角角落落里透露真正的碎片,是多么胆战心惊,又多么如释重负。它会让人回到某个已经远远逝去的年纪,让模糊的翻新、让混沌的上色,再次鲜活。

写作的艰难和幸福,像硬币的正反两面一样无法分割。杀手比利,作家比利。坏人比利,好人比利。一切都难以析清,比利甚至开始渴望,那把杀人的枪永远别抵达。

所以,比利是好人吗?

斯蒂芬·金提过很多次,他想写一个故事来展现写作的救赎力量。《一个杀手的自白》无疑是他这一愿望的结晶。他的控制欲让读者在阅读中无数次透过“比利的作品”,看到了庞大无比的作者本人。伪装的作家,真实的写作,读者能感受到,这两个部分在文本中一度呈现出危险的失衡。有那么一些时候,你只想知道比利过去的故事,而另外一些时候,你只想看到比利伸张正义,再安全脱身。斯蒂芬·金仿佛驾驶一辆老旧的皮卡在高速公路上狂奔,轮胎松动,发动机轰然。它要失控了。它没有失控。

于是整个故事充满了俗套但美妙的节拍,就像一首旋转上升的卡农——直到艾丽斯出现。一个遭受侵害的少女在寒冷的夜晚被罪犯丢在比利的门前,《那个杀手不太冷》的阴影伴随着我不妙的预感,降落在这本书上。

阅读的时候我无数次乞求,不要让年轻女孩因为英雄救美的俗套情节爱上比利,不要让这个自我救赎的故事染上一丁点儿爱情或者类似爱情的粉红色泽。但一切仍往最可怕的方向狂奔。比利上一秒认为“她就是妹妹的化身,区别在于她长大了”,下一秒便承认“他爱上她了”。艾丽斯前一刻还因被侵害而应激,下一刻已经对比利做鬼脸并索要食物。哦不—就像在点缀着草莓的西式蛋糕里尝到蘸满辣椒盐的青芒果,完全不对劲。

阅读一度变得十分痛苦。读者会露出比出版编辑更刻薄的冷笑,面无表情地翻动书页。

但斯蒂芬·金高明在于,他在故事往俗不可耐的深渊滑落时,险而又险地拉了一把:故事结尾仍旧用巧妙的叙事障眼法,把岌岌可危的悬念保持到了最后。临死的比利把未完成的“我的一生”交给艾丽斯,艾丽斯为他续写了一个远走高飞的结局。然而这还不是最动人的。

比利对艾丽斯说“假如你也像你说的那么爱我,那就去过好你有价值的一生”。很动人,然而这也不是最动人的。

最动人的一刻,是艾丽斯在比利的坟墓前说:我想写我自己的故事。

“我的故事”。比利开始写作时,他的读者仅有他自己和两个监控他电脑的拉斯维加斯混混。但他仍认为写作很重要,“因为这是我的故事”。

“我的故事”。不是为了跟生活讲和,不需要伪装自己。就写自己的故事。尽量诚实,尽量坦率。自己把自己剖开。自己先唾弃和憎厌自己,自己再拥抱和亲吻自己。

“我的故事”,比利的故事,艾丽斯未来的故事。又或者,是文学——或者严肃,或者通俗,或者管它什么,总之是文字和它附带的力量——传承与灿烂的故事。伟大的火正在不断点燃新火。

比如,一个又好又坏的杀手曾尝试用它缝合自己破碎的人生。

“你呢,比利?你心中的幸福生活是什么?”

“我想写书。”