世界尽头的海鲜盛宴

作者: 程飞

| 现捕现吃 |

“很少有首府城市能让你在距市区仅十分钟的地方,就踏入雪地或置身瀑布之下。”托马斯·蒂勒驾驶着我们那艘亮黄色的观光船,沿着当特尔卡斯托海峡缓缓前行。

我一听就知道蒂勒是在塔斯马尼亚长大的,因为他能流畅地念出“当特尔卡斯托”这个名字。我在这里住了好几年,却还是说不好。他还清楚哪里能找到两种极有价值的特产——在本地市场,海胆每100克卖275澳元(1澳元约等于4.6元人民币,275澳元约合人民币1265元),鲍鱼每公斤450澳元(约合人民币2070元)。直接从水中捕捞自然让人难以抗拒。

上午刚过11点,我们的船停靠在鹧鸪岛。这里距离塔斯马尼亚首府霍巴特约一小时航程,是彭尼科特生态旅游公司的用餐站。此时正值9月,南半球迎来初春,塔斯马尼亚依旧寒意袭人。冰冷而富含营养的海水为海洋生物提供了得天独厚的生长环境。

“水温12摄氏度,已经在回暖了。”蒂勒边说边套上潜水服。我把手探入水中,感觉水温比他说的还要低。蒂勒下水自由潜时,我们在船上品尝用当地气泡酒炖煮的太平洋生蚝,咸鲜里透着淡淡的酒香。20世纪40年代,澳大利亚人引入太平洋生蚝,以替代生长缓慢且稀有的本土安加西生蚝。人们喜爱这种海鲜,不仅因为它肉质细腻,口感如奶油般柔滑,更因为它可以净化海水。

半小时后,蒂勒浮出水面,手里握着两只鲍鱼,网袋里装满了海胆。我拿起一个柚子大小的海胆,紫色的棘刺微微颤动。蒂勒用黄油刀敲开另一只,露出细腻的黄膏。“这是海胆的生殖腺。”他说。海胆黄鲜甜可口,浓郁的风味在口中久久不散。

接着,蒂勒用刀顺着鲍鱼边缘插入,轻轻撬动,将肉从壳上剥离。“我们要像塔斯马尼亚人一样吃。”他说着,把鲍鱼肉放入食品袋,然后用木槌轻敲,让肉质变得更柔软。我用牙签叉起一块鲍鱼肉,口感紧实,略带嚼劲,夹杂着一丝海盐味。若用黄油、大蒜和柠檬烹调,它的味道就会更接近鱿鱼。

我们大快朵颐时,蒂勒正忙着处理一只南澳岩龙虾——这是他今早刚从龙虾笼里捞上来的。我观察他熟练的手法,心想:只要方法得当,能取出的龙虾肉其实相当可观。与此同时,他又剥了几只生蚝。“我更喜欢这样吃海鲜,而不是坐在餐厅里等。”我的一位同伴由衷地感叹道。

| 海鲜中心 |

霍巴特的海滨是全城最热闹的海鲜中心,自殖民时代以来,这里一直是繁忙的港口。沿着德文特河岸,许多砂岩老建筑被改造成酒店、酒吧和餐厅,如今已列入文化遗产名录。远处的惠灵顿山勾勒出如画的背景,在帕拉瓦卡尼语中叫“库南伊”。帕拉瓦卡尼语是塔斯马尼亚目前唯一仍在使用和推广的原住民语言。

我在寻找塔斯马尼亚特有的扇贝派。这道美食以整颗扇贝搭配奶油咖喱酱,包裹在酥脆的千层派皮中。其中的关键调味料——基恩咖喱粉,自19世纪60年代初便已在此生产。海港之光咖啡馆坐落在一栋木质建筑内,从20世纪70年代起就开始制作扇贝派。我点了份售价21澳元(约合人民币97元)的扇贝派,按惯例,先揭开派皮数了数扇贝个数——只有四颗,稍显吝啬。酥皮口味极佳,酱汁带着恰到好处的辛香,但整体而言,仍不及当地另一道特色菜——袋鼠派。

当晚,我前往阿洛夫特餐厅,体验一场充满创意的海鲜盛宴。这家餐厅位于布鲁克街码头,只提供品鉴菜单,由塔斯马尼亚主厨克里斯蒂安·瑞安创办及经营。透过落地窗,海港美景尽收眼底,水面上,船桅灯点点闪烁,在夜色中映衬出一片静谧而璀璨的光影。

阿洛夫特餐厅的食材皆取自本地,主厨的烹饪风格却融合了泰国、日本和中国的风味特色。开胃菜是撒了花椒的袋鼠肉塔塔;紧接着是一道生食——斯坦利湾扇贝,搭配辛辣浓郁的绿辣椒酱;黄尾则点缀着葵花籽酱和爽口的青苹果。

我啜饮着脏马提尼,看另一位主厨卡梅伦·布朗顿熟练地打开来自布鲁尼岛的生蚝。“冬天吃上一口生蚝,就能感受到夏天的气息。”布朗顿边说边舀起一勺由旱金莲花制成的亮橙色酱汁,浇在我的生蚝上。咬下一口,先是生蚝的咸鲜在舌尖跃动,随之而来的是酱汁的泥土气息,层次分明,回味悠长。

| 传统食材 |

次日下午,我驾车离开霍巴特,仅15分钟车程后抵达里斯登湾,与24岁的基塔娜·曼塞尔见面。她是一位原住民,经营着一家主卖本土食材的食品公司,同时组织“丛林食材之旅”,带领人们探索澳大利亚原住民的传统野生食材。里斯登湾是1803年英国人在塔斯马尼亚建立的首个殖民地,于1995年由政府归还给原住民社区。曼塞尔告诉我,在土地开发和锌精炼厂改变当地生态系统之前,这里曾是她祖先赖以生存的渔场。

今天共有八人同行,大多是热衷园艺的当地人。我们仔细观察一棵本地樱桃树,发现枝头挂满了青涩的小果实,待成熟后正好可以拿来做酸辣酱。附近的昆士亚花散发出百里香、迷迭香和柠檬交融的香气,据说能增强免疫力。

我们坐在桉树下,享用着烟熏袋鼠肉和金合欢籽鹰嘴豆泥,聊起了一种名为“羊肉鸟”的短尾海鸟。“我们的食材大多来自海洋。”曼塞尔说,“羊肉鸟是塔斯马尼亚最具特色的原住民食材之一。”我很想尝尝,但羊肉鸟的捕捞期很短,每年只有几周,而且只在夏季开放。“你可以把它想象成带点鱼味的鸡肉。”曼塞尔笑着说,“我会用昆士亚花蜜腌制,再用火烤。”

下一站是仅设十席的怀石料理餐厅“待客之道”,由拉克兰·科尔威尔和索菲·波普共同打造。两人从南澳搬到塔斯马尼亚,就是为了实现这个构想。“我们觉得塔斯马尼亚的食材和日本非常相似,尤其是海鲜。”科尔威尔说。这家餐厅没有固定菜单。波普递上一张用餐须知,上面写着:请勿将手机放在桌上,注意轻拿轻放古董餐具。厨房配置简单,仅有基本的料理台、水槽、蒸烤箱和日式烤炉,但科尔威尔和波普配合默契、动作流畅。

我夹起一块清酒蒸鲍鱼,蘸上拌有肝泥的奶油芝士放入口中,接着品尝了一只大得需要分两口吃的生蚝。这些生蚝在养殖过程中被手工翻转的频率是普通生蚝的两倍,因此肉质更加肥美。“口感是核心。这种生蚝更有嚼劲。”科尔威尔说。之后端上来的是“学校鱼”,它们因群游习性得名。鱼体长只有10厘米左右,买到不难,处理起来却比较麻烦。“它们的味道特别清爽甘甜,让我想起一种日本香鱼。”科尔威尔说。

时间在科尔威尔和波普精心烹制的18道料理间悄然流逝。“这只盘子源自日本江户时代,”波普收走盛着几片剑旗鱼的小蓝碟,“大约有200年历史。我一般等客人吃完才告诉他们,这样他们就不会那么紧张了。”

| 特色捕捞 |

海滨对岸的缪尔斯海鲜之家同样有些历史了。这里有一家刚翻新的餐馆,叫缪尔斯楼上餐厅,可俯瞰维多利亚码头的风光。靠海的姊妹店缪尔斯楼下餐厅主做炸鱼薯条,另一家餐厅“珍珠与伙伴”则专卖生蚝。

我来到这里,与威尔·缪尔见面。1973年,他的父母在巴特里角创办了缪尔斯海鲜之家。如今,他与妻子共同经营着三家餐厅、一间鸡尾酒吧、两艘延绳钓渔船和一个加工厂。

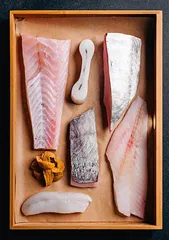

我此次前来是为了尝尝蓝眼鳕。自1977年以来,缪尔家族一直采用延绳钓法捕捞这种鱼。“奶油龙蒿烩蓝眼鳕是我小时候最喜欢的菜。”缪尔说。这道菜曾是缪尔斯餐厅的招牌,嫩滑的蓝眼鳕鱼柳浸润在浓郁的龙蒿奶油酱中。他还提到,蓝眼鳕深受喜爱,是因为它堪称全能选手,“没有刺,肉质细腻,怎么做都好吃。”

等菜的同时,我向缪尔询问了菜单上的养殖大西洋三文鱼。当地一些三文鱼生产商曾因污染水域、威胁本土野生生物等问题备受指责。麦格理港的水产养殖业尤为争议不断,因为那里是濒危动物莫金鳐的栖息地。

缪尔斯餐厅的三文鱼来自经水产养殖管理委员会认证的养殖场,该机构以严格的可持续发展标准著称。尽管外界争议不断,但三文鱼依然很受欢迎。缪尔说,许多游客并不了解其中的生态问题。“人们吃到的海鲜大多来自水产养殖或野生渔业,但它们面临不同的可持续发展挑战。野生渔业要保护海洋鱼群数量,水产养殖则要控制环境影响,两者需要平衡发展。”他说,“这是个复杂的问题,人类所做的一切都会产生影响。”

塔斯马尼亚的确是世界一流的美食天堂,兴盛的海鲜产业在其中功不可没。然而,如何在推动行业发展的同时,既保护生态环境,又带动经济效益,仍是个需要权衡的问题。“以我们目前的消费方式,野生鱼类根本无法满足需求。水产养殖始终是必要的。”“待客之道”的波普这样说。但她也明确表示,塔斯马尼亚的水域并不适合养殖三文鱼。“也许,我们应该意识到,海鲜本就是珍贵的资源,我们理应更加珍视才对。”

编辑:要媛