舌尖上的孟买

作者: 东隅

| 文化融合 |

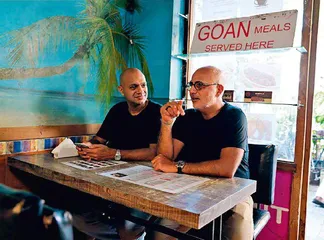

当沙米尔·塔克拉尔谈及孟买时,他最喜欢使用的词是“重写本”,即经历过再利用和改造后仍保留原本痕迹的事物。但和他共同创办了知名孟买菜餐厅“迪舒姆”的堂弟卡维,已经笑眯眯地禁止他继续用这个词了。

显然,“重写本”是对孟买这座繁华的印度西海岸港口城市的绝妙形容:不同文化不断在此碰撞融合,却从未抹去它最初的痕迹。两代王朝的统治;两波波斯的移民浪潮;印度教和穆斯林两大社区并立;来自印度各邦的人民在闹市区摩肩接踵;19世纪哥特式建筑和20世纪装饰艺术建筑比邻而建,新古典主义和世纪中期现代主义大楼隔街相望。城市沿着辐射四周的主干道不断扩张,缔造了独称为“孟买”的都市文明。“所有文化都在这里融合,最终‘孟买化’。”沙米尔一边带着我们在孟买老城最南端散步一边说道。

我初来此地时以为“孟买”是这座城市在后帝国时代的正确称谓。但直到他们向我解释这个词所蕴含的民族主义精神后,我才明白,塔克拉尔家族所认同的,是那个拥有多元文化、多民族历史和丰富民间街头小吃的“孟买”。

自2010年于伦敦市中心科文特花园开张营业以来,迪舒姆餐厅就在不断地推陈出新。而我则跟随餐厅团队来到印度,去见识“重写本”上最值得一品的遗存。“你可以在这里品尝到伊朗早餐,古吉拉特邦午餐和穆斯林晚餐,”卡维向我自豪地推荐,“并且每一道菜都非常‘孟买’。”

这对堂兄弟相差十岁,但长在伦敦北郊同一屋檐下,与祖父母、父母、兄弟姐妹以及其他亲戚一起生活。他们的祖父拉什米拜曾两度沦为难民,一路从古吉拉特邦流亡至乌干达,随后又逃往英国。他携家人在英国定居,创立了英国著名大米品牌蒂尔达。

20年后,也就是21世纪初,还是一名颓丧管理顾问的沙米尔突然灵光乍现:开一家讲述儿时回忆里孟买故事的餐厅。作为长孙,沙米尔经常陪伴祖父母回孟买进行品牌调研,而卡维则每个假期都和他们在一起。兄弟俩总能回忆起在海滩上吃着香甜坚果味印度雪糕的场景。

| 孟买味道 |

当我们漫步于孟买老城时,沙米尔给我指明早年波斯移民修建的火神庙,其中祆教圣火终年不灭。我们还造访了殖民地时期的棉花贸易中心“孟买格林”。他向我讲述了那些英国东印度公司统治下发迹大亨们的事迹——他们通常胆识过人又心狠手辣。“孟买从来不缺想干大事的人。”他说。棉花、鸦片以及填海造陆是这座城市最初的财富积累途径。他还提到,上世纪40年代印度作为一个世俗国家独立,如今却被一群强硬的印度教民族主义者组成的印度人民党所控制。

“我猜我们的祖父母作为虔诚的素食印度教徒,应该还是被我们菜单上满满的荤菜和海鲜给吓到了。”当我问及他们家族和所在社区第一次听说迪舒姆餐厅的反应时,沙米尔是这样回答的。他承认,虽然烤羊肉串和果阿咖喱鱼这类菜不会出现在孟买人的餐桌上,但却实实在在有着“孟买味道”。比如,源自果阿邦的这道咖喱鱼就使用了典型的孟买香料;还有用特别辣的雷切尔多辣酱腌制的辣酿鱼、裹着粗面包糠油炸的大虾和孟买街头随处可见的白色小面包——最初由葡萄牙殖民者引入,现已成为这座城市的特色之一。

迪舒姆餐厅最初的灵感来源之一是孟买特有的伊朗咖啡馆。我们这趟旅程专门尝试了其中一家“奥林匹亚咖啡”的早餐,有青辣椒洋葱炒鸡蛋和蘸着奶茶吃的黄油果干小面包。这些咖啡馆是200多年前波斯移民定居时开始兴起的。“伊朗咖啡馆是我们最初的构想。”卡维说,“它们气氛融洽,全天供应三餐,其中不少菜品成了迪舒姆的招牌菜。”

但眼下,伊朗咖啡馆面临着后继无人的危机。上世纪60年代,孟买还有数百家伊朗咖啡馆,现在却只剩下30家左右。“年轻人想要的是星冰乐和无线网络。”卡维一边品尝加了干薄荷叶的波斯奶茶,一边环顾“和平咖啡馆”内部保存完好的古老装潢说道。“和平咖啡馆”拥有典型的伊朗咖啡馆特征:硬木墙、斜面镜和禁止吸烟斗殴的告示牌。它也随着时代发展多了现代元素,例如百事可乐柜和塑料糖果盒。

旅程的最后一夜,我们去了孟买北部的中档社区进行夜间酒吧巡游。我们捧着街头小吃,喝着翠鸟啤酒,听沙米尔感慨孟买的国际化与极端贫富不均——奢华摩天大楼的对面可能就是贫民窟和百万疲于奔命的劳苦大众。

“我们绝对是带着玫瑰色滤镜看待孟买的,”沙米尔喃喃道,“这是一种有意识的怀旧和浪漫化。”

编辑:要媛