住在海底两百米

作者: 吴为

| 深海纪元 |

在英格兰和威尔士交界处的切普斯托附近的公路旁,有一条不起眼的小路。拐进去后,卡车、起重机、工人作业的低鸣声与鸟鸣交织在一起,打破了乡村宁静的氛围。我造访那天是一个晴朗清爽的冬日早晨,乍一看,眼前不过是几间临时搭建的活动板房和一个停车场。但在平平无奇的表面之下,一群来自潜水、海洋生物学、科技、金融、建筑、制造领域的专业人士,正在筹建一项非凡的工程。他们有着共同的目标——让人类在水下生活。

这个名为“深海”的项目考察全球各地后,最终将基地设在这里,用于建造及测试水下居所。听起来很疯狂,但事实就是如此。“深海”项目的资金来自一位匿名的投资人。他财力雄厚,打算投入数亿英镑推动这个项目,旨在加深人类对海洋的理解。项目运营团队对外极为低调,不仅对具体金额讳莫如深,对投资人的身份更是守口如瓶。无论这位幕后支持者是谁,如此大规模的投入正让一个原本大胆的设想迅速走向现实。

“深海”基地占地20公顷,位于格洛斯特郡泰登纳姆村。这里原是一座采石场,上世纪90年代蓄水成湖,此后一直用作潜水学校,直到2022年才停止运营。现在,工作人员要把这里改造成一处水下基地,未来将配备水下生活舱、培训中心,以及专为小型潜水器设计的登乘平台。届时,潜水器会把人们送往湖底80米处的水下居所。这些居所叫“哨站”,除了做培训基地,也可对外出租,缴够租金即可入住。这将是人类首次在如此深的水域、如此长的时间里,真正尝试水下生活。

“哨站”最大下潜深度为200米——那里是日光区的尽头,也是暮光带的起点。生活在这一带的海洋生物,我们往往只能在纪录片里看到。我们至今仍对这片水域知之甚少。

“深海”项目首席运营官迈克·沙克尔福德谈到了最初的想法。“上世纪五六十年代,太空和海洋曾各自引发探索热潮,最后太空赢了。进入太空并不容易,但太空环境相对温和。海洋正相反,潜下去不难,难的是——下面几乎所有生物都想要你的命。”他半开玩笑地说,“不过,我们对海洋的了解实在太少,总得有人迈出第一步,去研发那些能让我们深入海底、就地研究海洋的技术。”“哨站”每次可供人停留28天,研究人员希望未来这个时间能延长到数月乃至更久。他们的目标是在全球各大洋建立人类的永久居所。

人类此前也曾尝试在水下生活。20世纪60年代,法国探险家雅克–伊夫·库斯托率先开展实验,在马赛近海10米深的地方建造了一个高5米、直径2.5米的钢制圆筒,名为“大陆架一号”。后来,他又在世界各地开发出更先进、结构更复杂的“大陆架”系列实验舱,部分经费来自法国石油化工行业。

库斯托最终停止了这些实验,转而投身于海洋保护事业。但此后一段时间里,人们对水下居所的热情并未消退,其中就包括两名英国少年,他们在普利茅斯附近搭建了一个钢制水箱,在水下生活了整整一周。沙克尔福德表示,直到上世纪80年代,人类才对海洋失去了兴趣。

目前全球唯一仍在运行的海底实验室是80年代建造的“水瓶座礁石基地”。它位于佛罗里达州基拉戈岛外8公里处的海域,深约19米,现由佛罗里达国际大学运营。美国航空航天局也在这里开展“极端环境任务”计划,训练宇航员适应极端环境。

| 解析“哨站”|

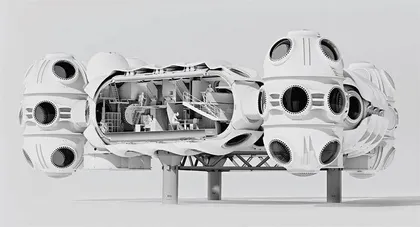

回到格洛斯特郡,我们钻进一辆路虎车,沿着颠簸的环湖小路向上驶去。车开到坡顶,迎面而来的是一阵阵喊声、敲击声和电钻轰鸣声。“深海”项目所有设备要么在现场搭建,要么就在附近的布里斯托尔工业厂房里完成,包括我们此行的目的——一个和实物等大的木制“哨站”模型。

站在模型前,我们立刻就能感受到这项工程的惊人规模。主生活区是一个直径6米的半球体,四周设有舷窗。待真正沉入水底,透过窗户望去,你只会被海洋和各种海洋生物包围。顺着楼梯往上走,是厨房和科研区。舱内有六间卧室,还有一间带自来水和抽水马桶的浴室。整个舱体采用特殊钢材建造,足以承受200米深处的水压。

“深海”项目潜水培训与研究负责人菲尔·肖特表示,项目工程师和风险管理服务机构——挪威船级社合作,确保整个流程都经过测试与认证。“从第一天起,船级社就全程参与,负责审核我们的设计方案和制造流程。”肖特说,“这样等到最终建造完成、准备下水时,‘哨站’就能获得船级社的全项认证。”

设备可以获得认证,但使用这些设备的人呢?要让人们在生理层面和心理层面都适应水下生活,将是一项艰巨的任务。一个人能否适应这样的环境,关键不是训练量的多少,而是他处于真实情境中的反应。肖特说,这跟训练士兵很像:“不到实战那一刻,你永远不知道自己会如何应对。”所幸项目配备了几乎等比例还原水下生活环境的模拟舱,可以让培训团队更全面地测试参与者的反应能力。

“这类心理适应问题,我们在训练中基本都能覆盖到。比如,在一个面积相当于小户型住宅的空间里,和另外五个人共同生活28天,足不出户,你会是什么感受?”肖特估计,让一名从未潜过水的人完全掌握操作及管理“哨站”系统的能力,大概需要一年到一年半的时间。

道恩·科纳吉斯是“深海”项目的科研总监。我们在伦敦见面时,她刚从“深海”园区回来。科纳吉斯曾参与“极端环境任务”计划,在水瓶座礁石基地待过。“我现在仍能回想起早晨醒来的情景。”她说,“窗户就在床边,睁眼就能看到黄貂鱼和鲨鱼从面前游过。我们没有打扰它们,它们只是按照自己的节奏游来游去,这种体验太珍贵了。”

“深海”可以提供类似的体验,只不过它的设备更先进,下潜得更深,科学家们停留的时间也更长。“哨站”还可以重复部署,根据需要转移至不同地点。研究人员是这样设想的:先在目标海域建好水下基础平台,再将“哨站”下放,与底座对接。一个“哨站”最多可容纳六人,但若将多个“哨站”连接起来,就能构建多国参与的多功能研究基地,甚至有一天,它也许会发展成普通人居住的水下村落。

科纳吉斯学过人体生理学,很期待能进一步探索人体在深水环境下的反应。她说,上世纪70年代到90年代初,曾有大量关于饱和潜水对人体影响的研究,但对象多是身体强健的年轻男性。如今,“深海”项目提供了一个契机,能在真实环境下针对更多样化的人群重新开展这类研究,从而取得更科学、更具代表性的成果。她还认为,“深海”的居住条件相对舒适,有助于参与者更好地适应水下生活。据一位项目发言人介绍,就连卫生间都经过了严格的人因工程评估,力求做到尽可能舒适。

| 水下吃食 |

离开“深海”基地,我们来到布里斯托尔市埃文茅斯区的一间商业厨房,厨师乔·科斯塔正在为一道试验菜品削胡萝卜。这是“深海”项目正在攻克的最后一道难题:为海底生活定制专属菜单。“最要紧的是,住在水下如何还能吃出食物的味道,因为人的味觉会受水压影响,变得迟钝。”科斯塔说。

为此,科斯塔尝试研发一套味道浓郁的菜品,并采用真空包装。他说起这份菜单时像是在参加《厨艺大师》:“头道菜是铺满奶酪面包丁的法式洋葱汤;接着是慢烤牛肋排,在真空袋里用红酒酱汁腌制整整一周,配上松露玉米粥和乳清干酪;甜品是双倍量的太妃布丁,加了肉桂、五香粉和八角。”

没错,这些菜热量高得吓人。“深海”项目潜水培训负责人肖特现年56岁,身材依然纤瘦。他解释说,人一旦潜入水下,即使水温不低,身体也会迅速散失热量,肺部必须克服更大的阻力完成呼吸,光是这些就会加快新陈代谢,更别提其他体力活动了。“我这辈子都泡在水里,吃再多还是会掉体重。”肖特说。

科斯塔考虑到了每一个细节:“我们会做一些真空包装的奶酪小食作为开胃菜。这样潜水员回到舱内,脱下湿漉漉的潜水服、换好衣服后,就能先来一份奶酪拼盘,再正式开始用餐。”如此看来,就差一杯红酒了。待科斯塔设计完菜单,营养师便会评估其中的维生素和矿物质含量。之后,这些菜品还会在潜水研究中心实验室的加压环境下接受测试。

肖特并不觉得这份太讲究的菜单有什么不妥。“俗话说‘兵马未动,粮草先行’,食物的分量、口感以及好不好消化,都会影响任务的执行。”他说,“对于入住‘哨站’的人来说,吃饭不该是一种煎熬,而是一种享受。”

从格洛斯特郡的基地、水下生活舱的体量,到食物供应和预期客户群,“深海”项目的每一环似乎都在突破已有的技术边界。但有一件事始终未变——等待勇于下水生活之人的,是一个未知的世界。“那下面肯定藏着一些我们完全意想不到的东西,”科纳吉斯说,“我们无从下手,因为我们根本不知道它们的存在。”

但也正是这种未知,让她对海底探索充满热情。科纳吉斯回忆起在水瓶座礁石基地执行任务的一段经历。当时,她和一位同事正在采集样本。“我随口对她说:‘我简直无法想象回到地球后会怎样。’她转过头来看着我,说:‘我们现在就在地球上啊。’但对我来说,那一刻,我是在一个完全不同的世界里。”

编辑:要媛