漫才:装傻与吐槽

作者: 张秀宇

对喜剧或是对日本文化有兴趣的人一定对漫才这个词并不陌生。早在“新喜剧”流行之前,国内网络上已存在着大量从日本翻译而来的漫才段子。想要了解漫才,首先要认识这门喜剧艺术中最基本的两位主角:装傻役和吐槽役。通常漫才会以吐槽役或装傻役设定的一个场景开始,三五句便可直奔主题。最常见的场景是吐槽役有一个想要实现的愿望,希望得到装傻役的帮忙,但装傻役永远不会让吐槽役得到满足,很多现在活跃的中文漫才组合都会使用类似的开场,有时候装傻役也会自说自话,而吐槽役在一旁疯狂吐槽,例如由土豆和吕严主演的大家喜闻乐见的漫才剧《父亲的葬礼》就是类似的形式。

装傻役:构建漫才结构的关键

装傻,顾名思义,他并非真的不懂,而是故意误解、夸张,甚至胡说八道。他的任务,是以各种方式打破预期,有意识地将荒谬的元素引入两人的对话之中,让原本正常的对话进入喜剧的领域。例如:

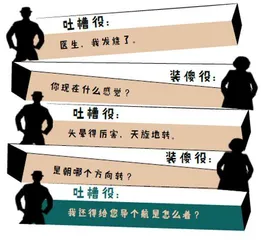

“字面理解式”装傻

吐槽役:医生,我发烧了。

装傻役:你现在什么感觉?

吐槽役:头晕得厉害,天旋地转。

装傻役:是朝哪个方向转?

这就是典型的装傻技法之一:“字面理解式”装傻。装傻役故意把“天旋地转”理解成物理上的旋转,并追问方向。这种荒谬的认真制造出了意想不到的冲突感。观众一边会因有人竟如此理解天旋地转感到意外,一边又忍不住觉得如此理解真是离谱。这正是一种喜剧中的惯用技巧——打破语言的约定俗成,构成认知上的反差。

装傻是构建漫才结构的关键所在。在漫才中,装傻的任务,是持续不断地在正常的语境中,制造非直觉、非常识的行为或语言,而吐槽则代表着直觉和常识,当它们碰撞拉扯,就形成了喜剧张力。

为了让读者更系统地理解,笔者不妨再介绍几种常见的装傻技法。

“幻想式”装傻是一种完全脱离现实逻辑的装傻方式,装傻役会突然无预期地展开一段与当前情境完全不相符的幻想剧情,用荒诞设定替代现实设定,制造强烈的反差和喜剧效果。

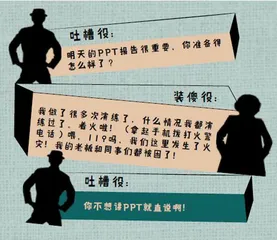

“幻想式”装傻

吐槽役:明天的PPT报告很重要,你准备得怎么样了?

装傻役:我做了很多次演练了,什么情况我都演练过了。着火啦!(拿起手机拨打火警电话)喂,119吗,我们这里发生了火灾!我的老板和同事们都被困了!

在这个段子中,装傻役通过对“演练”一词的曲解,将原本职场语境下的PPT报告演练扭曲成了一场火灾求生的报警演练。这种突然的情境跳跃,正是“幻想式”装傻的典型特征。

“幻想式”装傻通常用在第三番,也就是某一段落的中后部分,这也属于最脱离现实的一种装傻,通常可以给吐槽役留下很大的发挥空间,既可以拆穿幻想回归现实,也可以跟着玩一下,将荒谬进一步升级后再回归现实。

“强逻辑式”装傻中,装傻役会使用看似完整、实则荒谬的逻辑,将原本简单的诉求导向一个极端或本末倒置的结果,从而制造效果强烈的笑点。

“强逻辑式”装傻

吐槽役:满足我当一名受人尊敬的律师的愿望吧。

装傻役:(假装拿起探监室犯人和探监人互通的电话)

吐槽役:看来是我帮助犯人沉冤昭雪的剧情。

装傻役:陈律师,您办的案子很受人尊敬,但因此得罪了黑白两道,被人诬陷,判了20年,进了监狱,我们会等您出来的!(挂掉电话)

在这个段子中,装傻役表面上认真履行满足吐槽役愿望的承诺,却通过一套歪理邪说完成了逻辑偷换:吐槽役要的是成为受人尊敬的律师这一过程,而装傻役却直接跳到了一个极端的结果:你已经是一个正义的律师,但因为太正义被陷害入狱了。

“强逻辑式”装傻通常出现在段子中段,也就是设定明确、观众已进入节奏之后,用来进行节奏上的第一次升级。它可以是一个荒谬的东西,方便制造笑点爆发,也为后续可能出现的“幻想式”装傻等打好基础。

除了我们上文提到的几种常见类型外,不同的搞笑研究者和演出从业者还总结出了十几种甚至更多的分类方法:从“同时式”“并列式”“呼应式”到“情境错位式”“时间混乱式”“失礼式”等,不一而足。这些分类可以帮助我们更清晰地理解一个段子的构造,对研究者和剧作人来说非常有参考价值。作为观众来讲,了解这些技法也不会增加一段漫才表演带给我们的笑声,反而会让我们过度理性思考,在这里只是让我们享受一下知识的快乐就好。

漫才并不是技术的堆砌,而是一种高度依赖搭档默契、现场节奏、语气语调甚至肢体反应的表演艺术。许多真正令人忍俊不禁的装傻,恰恰是无法归类的,只存在于那一个组合、那一个场景、那一个语气中的瞬间火花。再复杂的装傻技法,也必须依靠吐槽来完成闭环。吐槽不仅是指出错误那么简单,它是一种节奏调控、方向修正、氛围引导的核心角色——如果说装傻像是漫才舞台上的脱轨列车,那吐槽就是那位看似冷静实则暴走的列车长,他控制着列车的车速和方向,并把观众重新带回正轨继续前进。

吐槽役:现场观众的代言人

说到吐槽,我们不妨再次回到最初那段对话。你有没有察觉,在装傻役那句荒谬发言之后,吐槽役内心其实升起了一种奇妙的情绪?是一种和荒谬对抗,忍不住想说点什么的感觉,这就是吐槽的诞生点。

吐槽的语言看似简单,不如装傻的语言分量重。但其实蕴含着极强的节奏感和表达设计。一个合格的吐槽役,不仅要快速理解搭档的装傻逻辑,还要在最恰当的时机用最有张力的语言打断、指出、反驳,让观众能快速清晰地意识到装傻的表现到底荒谬在何处,把观众心里这股不对的劲说出来。他是现场观众的代言人,他的感受和语言必须准确,有时候随着每场气氛的不同,吐槽役的台词可能会产生变化,甚至要现场吐槽,这都是为了让观众在他吐槽的瞬间产生“我刚刚也这么想的!”的共鸣。

接下来让我们针对刚才两个装傻的例子,不吐不快!

吐槽役在这里直接识破幻想式装傻背后的逻辑——演练了火灾(可能也演练了地震、抢劫),就是没有演练PPT。这句“你不想讲PPT就直说啊!”就是经典的“情绪爆发式”吐槽。它不是试图拆解逻辑、引导对方思考,而是直接以一种强烈的情绪能量打断装傻役的幻想。

这种吐槽方式通常出现在整番的中后段,是前面情绪积累的集中释放点。当吐槽役和观众已经被装傻役折磨得死去活来,简单直接的情绪爆发才显得合理且爽快,能迅速把装傻拉回现实,为进入下一番段做准备。

这种“冷静讽刺式”的吐槽技法适合在装傻角色尚未彻底疯癫、仍保有某种“正常人”逻辑和共情能力的时候使用。此时观众刚刚熟悉设定,吐槽情绪上稍显克制,但自嘲背后所表达的不满足以将装傻拉回正轨。

借用一条理论,喜剧的本质是积攒情绪后的释放。装傻负责把对话推离正轨,制造冲突与荒谬,而吐槽则负责用节奏恰当的方式,将观众的情绪集中释放,并适时把对话拉回正轨。两者之间张力越大,冲突越奇妙,喜剧就越精彩。

漫才与相声:赛车追逐与泡茶叙旧

很多观众在初次接触漫才时,常常会下意识将其与相声作对比。的确,这两种表演形式在表面有不少相似之处:它们都以两人站立对谈为基本形式,都不依赖复杂的舞美道具,而是通过语言来制造笑点;二人搭档中,都各有分工——漫才中的装傻役与吐槽役,对应着相声中的捧哏与逗哏。

更有趣的是,从发展历程上看,现代意义上的漫才与相声也是在相仿的时期走向成熟。相声起源可以追溯到清末民初,逐渐从街头表演演变为剧场艺术,到民国时期进入黄金时代,代表人物如张寿臣、侯宝林等,不仅完善了相声的结构形式,也将其从“油嘴滑舌”上升为“语言艺术”。

日本的现代漫才多被认为起源于明治末到大正初年,发源地是关西大阪,以吉本兴业(日本最古老和最大的娱乐企业,成立于1912年)为中心推动形成剧场文化,在20世纪中期迅速发展并定型为我们今天熟悉的样貌。

两者的最大区别,往往在于“节奏”与“表达重心”。相声强调语言的工艺性,包袱设计往往环环相扣,讲究伏笔与铺垫,节奏有快有慢,尤其擅长讽刺与模仿,作品内容常常包罗万象,从历史人物到市井百态,皆可入段。用比喻来说,漫才像是高速公路上的赛车追逐,而相声则更像是老北京胡同里泡茶叙旧,包袱层层推进,讲究的是味道和节奏的沉淀。

漫才节奏快速、结构清晰,笑点设计更偏向节奏感与逻辑错位的冲击。比如我很喜欢的日本搞笑组合三明治人、以节奏感强烈著称的NON STYLE,以及在上世纪80年代北野武老爷子的组合Two Beat,语速超快,尺度辛辣,都是漫才领域中的经典存在。

除了舞台上的漫才表演,日本也有不少以漫才形式创作的剧集和短剧作品,其中不得不提的便是日本短剧组合Rahmens,他们许多作品中的语言节奏、逻辑错位以及角色之间的突转反应都深受漫才结构的影响。我一度在我的表演和创作上对这个组合进行模仿,其中的小林贤太郎更是具有扎实的默剧功底,一度成为我学习的对象。

漫才的成功,得益于装傻役和吐槽役的完美配合。想要找到一个步调一致、审美趋同的搭档,是一件极其困难的事情。两人到了台上,哪怕只是一个语气词的不同、一个词位的偏差,都可能导致节奏失衡、笑点落空。很多组合成立多年,只为了磨合出那几秒钟的“天衣无缝”。

这种搭档关系,有时甚至比亲密关系还要难寻。无论在现实生活中,还是在日本文艺作品里,我们都能看到这样的例子:因为搭档的离开,再也无法继续从事漫才。这种关系同时呈现着一种复杂性,有的组合在台上像情侣,台下却老死不相往来;也有的台下亲如兄弟,台上却始终搭不到一个频道。这种现象也经常被日本的文艺组品捕捉,就像我非常喜欢的日本动画《奇巧计程车》中的那一组漫才搭档,故事的线索之一是他们关系的破裂,一个上升,一个下降,一个苦苦哀求,一个心猿意马。组合的瓦解不仅是喜剧事业的终结,更像是一段亲密关系的崩塌——漫才搭档的分手,有时甚至比恋人分手更痛。

我在拿大顶剧社有两位伙伴王梓和武六七,他们是十几年的默剧老搭档,也曾在相声行业有过深入的学习和实践,如今也开始尝试搭伴说漫才。由于他们长期搭档,所以他们在很短的时间内就形成了珠联璧合的默契和流畅的节奏感。我对他们进行过简短的采访,想了解他们如何看待漫才这一形式在中文环境的可能性。他们的回答非常坦率:“相声能够叙述的东西更宽广,也更不受拘束,而漫才基本上一件事儿上来回阐述。漫才存在于日本,是在日语的节奏和韵律下发展出的喜剧形式。而相声,已经把中文语言玩儿透透的了。它是中文环境里自然诞生的语言喜剧形态。所以,中文漫才要想成立,必须摆脱‘翻译腔’,也需要融会贯通,海纳百川。”

他们的话让我想到Sketch(素描喜剧),作为从美国引入的一种喜剧类型,也曾试图在中国本土化。比如优酷曾引进《SNL》的模式制作中国版节目《周六夜现场》,结果却惨遭滑铁卢。文化语境的错位、语言节奏的不适,都是原因之一。

在日本由吉本兴业每年主办举行的“M-1 Grand Prix”,是日本漫才界的“年度世界杯”。这个比赛不仅捧红了无数年轻漫才组合,也推动了漫才从剧场走向主流综艺甚至影视作品。如今,我听说已经有一些漫才节目也开始在中国筹备。希望这一次,漫才这种节奏明快、冲突清晰的语言游戏,能够真正找到属于它的中文土壤,在中国的喜剧市场上拥有一席之地。

(责编:刘婕)