日本国立历史民俗博物馆里的中国印记

作者: 郭晔旻

日本东京拥有100多座博物馆,称得上是一座“博物馆之城”。日本国立历史民俗博物馆(简称“历博”)设在距东京40公里的千叶县佐仓市——位于山丘之上的旧佐仓城遗址。

水稻与青铜器的传播

“历博”的展品陈设以历史时间为序,从古至今,另外还专门设有一个“民俗”展厅。就展品而言,既有“冰河时代”的诺氏古菱齿象的复原模型,也有二战后出现的“哥斯拉”模型,可以说是相当丰富,

向来都说,中日之间“一衣带水”。从“历博”的展览看,日本列岛与东亚大陆的交流早在史前时期就已经开始了。比如,博物馆里展出了在青森县发现的“日本最早的土器(低级的粗陶器)”,据说其年代为距今1.6万年前。这个时间与西伯利亚东部土器的年代相仿,但晚于中国所发现的距今1.8万年前。“历博”因此推测,这些地方的土器可能是互相交流的结果。

如果说这样的推测还需要更多考古发现佐证的话,水稻东传日本已是一个确凿无疑的事实。水稻的栽培种植起源于中国的长江流域,随后向北扩散,经过朝鲜半岛传播后最终到达今天的北九州地区(公元前10世纪)。按照“历博”里的图解说明,公元前7世纪,水稻已经传播到本州岛的西部,到公元前3世纪,除了北海道之外,整个日本列岛都已经种上了水稻。与水稻传播几乎同时,青铜文化也从朝鲜半岛渡海传入了九州岛。其典型样式的短剑被“历博”称为“辽宁式青铜剑”。从名字一望即知,这种技术同样来自东亚大陆。

伴随着水稻的传播,日本从绳文时代的渔猎社会进入了弥生时代的农耕社会。从此以后,水稻对日本列岛居民的生活起到了关键性的作用。直到明治维新之前的江户时代,日本的社会运转仍然建立在大米的生产之上。大米意味着财富,也用来衡量大名的级别——“石高制”就建立在此基础上。

文字改写日本

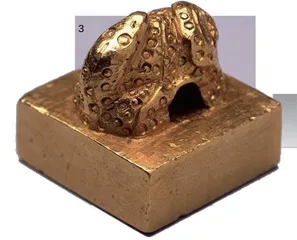

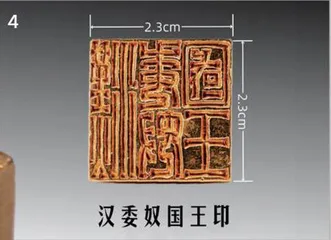

弥生时代(公元前300—公元250年)后期,日本列岛上已经出现了早期的国家。这方面的例证,当然是著名的“汉委奴国王”印,这枚印章出土于福冈县,至今也是福冈县博物馆的镇馆之宝。“历博”展出的只是一件复制品。

按照一般的解释,“委”就是“倭”(我国古代日本名称),这个名称一直使用到“日本”这个国名产生之后。而“历博”是如何看待从“倭”到“日本”的转变的呢?在展设解说词里是这么写的:“7 世纪,在东亚的动荡中,日本列岛中的国王们试图通过从中国和朝鲜半岛引进先进的制度和文物来建立一个新的国家。佛教被引入并成为国家的支撑意识形态。文字的全面使用、掌控时间的历法、‘天皇’称号的创立、官僚机构的建立以及京城的建设,都为新国家的建立奠定了基础。”

这其中最重要的一点,恐怕就是文字(汉字)的全面使用。如果没有汉字,记载典章与历法的文献就无从谈起,甚至“日本”的国号与“天皇”这个最高统治者的新称呼,也不可能出现了。

“历博”展出了一件秋田县出土的木简,上面抄写了曹植的名篇《洛神赋》里的“迫而察之,灼若芙蕖出渌波”一句。而另一件长野县出土的公元665年的木简,里面写有“乙丑年十二月十日”“他田舍人古麻吕”这几个汉字。更加具有象征意义的,则是藏于奈良东大寺正仓院的“正仓院文书”。“历博”所见也是复制品,当年的书吏,为留下这份奈良时代的珍贵档案作出了贡献。或许是为了让游客想起他们的存在,“历博”展出了一份独特的正仓院文书——天平十一年(739),书吏们奋起抗议,要求改善待遇,包括提供工作服、定期的假期、更好的食物和酒。看来,无论古今,打工人的日子都不容易。

随着时间的推移,日本人也创造出了自己的民族文字“假名”。“历博”就展出了15世纪时的《源氏物语》手抄本。观其文字,恰如明代的陶宗仪所说的,“笔势从横,龙蛇飞动”。但在古代日本,“假名”最初难登大雅之堂,汉字(“真名”)占据主导地位,代表了文化与品位。因此日本儒学者还发明了独特的汉文训读法。“历博”就以延久五年(1073)由大江家国书写的《史记·孝景本纪》的末尾一段为例,演示了日本古代文人是如何在汉字前后加上各种符号,以便按照日语语法诵读出来的。

贸易往来与“虾夷锦”

不过,“假名”文学的兴起,仍然象征着日本走出了深受中国大陆文化影响的“唐风时代”。实际上,自从894年“遣唐使”中止之后,中日之间长期没有建立正式的“国交”(仅明代时期有过一段国家交往,如建立了朝贡贸易关系等)。到了1603年,江户幕府建立后,日本的“内向性”变得愈加明显,1633至1639年间多次发布锁国令。

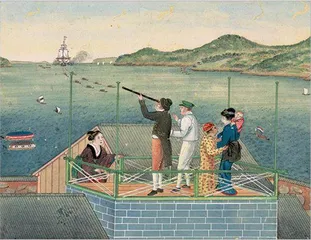

在“国际社会中的近代早期日本”概览里,还展示了17 世纪末至19世纪初的东亚国际关系。通过长崎这个贸易港,江户幕府与清朝和荷兰东印度公司保持着贸易关系。与此同时,通过对马藩,日本也与朝鲜保持着“通信使”的往来。另外,在1609年九州岛南部的萨摩藩入侵琉球王国之后,琉球与明清两朝的朝贡关系实际上也成为日本对外交往的间接渠道。可以说,所谓“锁国”时期的日本并不完全封闭。这方面的一个物证就是“历博”展出的江户幕府时代的《新订万国全图》,这幅世界地图绘制于1816年左右,图上相当准确地绘出了地球各大洲(除南极洲)的位置,可见日本通过吸收“兰学”(“兰”指荷兰),并未与世界科学潮流完全脱节。

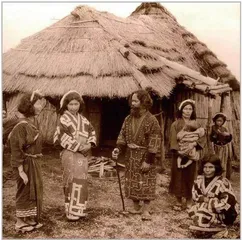

另一个容易被忽略的细节,是“历博”在展示江户时代的和人(日本人)与北方阿伊努人(虾夷人)的交往时,展出了一张19世纪的“虾夷锦”的照片。阿伊努人直到近现代还停留在狩猎采集阶段,如何能织出如此华丽的“虾夷锦”?归根结底,这仍然与中国有关。清代有“贡貂赏乌林”的制度,根据清政府的规定,凡是被编户的黑龙江流域各部族,每户每年都必须向清政府贡纳一张优质貂皮,这就是“贡貂”,作为回报,朝廷则回赐“乌林”(满语意为“财帛”)。

这些边民得到朝廷的赏赐后于不同民族间进行交易,甚至扩大到与虾夷人的水獭、貂、狐狸等毛皮进行交换。而虾夷人与和人也有贸易往来,几经转手之后,清廷颁发给黑龙江流域少数民族的锦缎等源源不断地进入北海道,并被称为了“虾夷锦”。据说,当时江户(今东京)、京都等地方的歌舞伎的戏装、和尚的袈裟、达官贵人的和服,多是松前藩当权者或富商大贾从虾夷人那里收购、贩运到日本内地的“虾夷锦”。而日本国立历史民俗博物馆所保存的这件,只不过是日本历史中所能见到的中国印记之一而已。

(责编:刘婕)

民俗展厅