二战的起源:从一战遗产到体系崩溃

作者: 【英】A.J.泰勒编者按:二战作为人类历史上的空前浩劫,以惨痛代价时刻提醒世人:和平脆弱而珍贵,唯有坚守理性、包容与多边主义,方能守护来之不易的安宁。《军事文摘》从人民出版社出版的《历史的回声—二战遗产与现代东亚秩序》、社会科学文献出版社出版的《野蛮大陆:第二次世界大战之后的欧洲》、商务印书馆出版的《第二次世界大战的起源》(1992年出版)中,选取了关于二战因果的章节,分别荟萃成文。

第一次世界大战的遗产

第二次世界大战在很大程度上是第一次世界大战的重演。1939年爆发的欧洲战争与1941年的远东战争虽时空分离,但欧洲战争本身可视为独立历史事件,而远东战争仅是插曲。两次大战交战双方大体相同,最终均以德国战败告终,且二战中德国明确为推翻一战后的凡尔赛和约而战,战胜国则为捍卫该和约而战。

一战的直接原因是斐迪南遇刺引发奥匈对塞尔维亚宣战,俄支持塞尔维亚,德对俄法宣战,英因德国侵犯比利时中立而参战。深层原因众说纷纭,包括东欧日耳曼与斯拉夫人冲突、帝国主义竞争、德国挑战英国海军霸权、法国收复阿尔萨斯-洛林的诉求等,这些因素共同促成战争爆发。战争的本质是大国为争夺欧洲主导权,“把意志强加给敌人”,尽管双方最初的战争目的并不明确。

一战的决定性胜利改变了欧洲格局。1918年德国在西线被击败,此前已在东线击败俄国,导致俄国脱离欧洲大国行列,德国东部出现“小国的无人之地”。战后欧洲重心西移,传统大国奥匈帝国消失,俄国暂失大国地位,新的权力中心在莱茵河一带,英国、法国和德国成为主要大国。

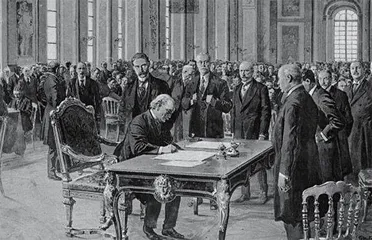

凡尔赛和约的签订埋下隐患。协约国与德国签订的停战协定及和约,虽旨在限制德国,但因德国未被彻底击溃,反而保留了统一的国家实体。和约包含苛刻条款,如裁军、赔款、领土割让等,但执行依赖德国政府合作,这为德国日后要求修改条约埋下伏笔。德国作为欧洲大陆人口最多、经济潜力最强的国家,其复兴与和约的矛盾成为战后核心问题。

战后十年(1919年—1929年)

战后十年,“德国问题”成为欧洲历史的核心议题。凡尔赛体系试图通过裁军、赔款和领土调整来约束德国,但这些措施反而激化了德国的不满。德国人口远超法国,在煤、钢等战略资源上占据明显优势,其潜在实力使欧洲安全体系始终处于脆弱状态。

赔款问题成为矛盾焦点。1919年和约未明确赔款总额,导致英法德长期争执。法国希望德国支付全部战争损失,英国则试图降低金额。1923年法国占领鲁尔强制赔款失败后,道威斯计划和杨格计划先后出台,试图以分期付款缓解矛盾,但赔款问题始终是德法关系的毒瘤。德国从美国借款远超赔款支出,却将经济困境归咎于赔款,加剧了民族怨恨。

绥靖政策初现端倪。1925年洛迦诺条约的签订是绥靖的重要里程碑,该条约确认德国西部边界,英国和意大利为德法边界提供保证,德国加入国联。洛迦诺体系使德国获得平等地位,却对东部边界未作明确规定,为日后领土修订埋下隐患。斯特莱斯曼任德国外长期间,通过和平谈判逐步瓦解凡尔赛体系,而英法寄望通过让步安抚德国,忽视了德国复兴的战略风险。

国际联盟的局限性暴露无遗。国际联盟虽被视为维护和平的机构,但在处理实质性问题时缺乏强制力。法国希望国联成为反德安全体系,英国则视其为包含德国的和解工具,双方分歧导致国联难以有效运作。1929年大萧条爆发前,凡尔赛体系已因内在矛盾和大国政策失误而摇摇欲坠。

凡尔赛的终结(1930年—1936年)

1929年始于美国的大萧条彻底动摇了战后秩序。经济危机与凡尔赛条约无关,却被德国民众归咎于和约的压迫。魏玛共和国因无法应对危机而威信扫地,希特勒的纳粹党借机崛起,利用民众对现状的不满,将“摆脱凡尔赛桎梏”作为核心诉求。

1931年日本占领满洲暴露了国联的无能。中国呼吁国联干预,却因列强各怀心思而无果。英国忙于应对国内经济危机,美国推行孤立主义,国联仅成立调查委员会,未能采取实质性制裁。此次事件使国联的权威首次受到严重挑战,也为希特勒观察国际社会对侵略行为的反应提供了参照。

裁军会议的失败加速了体系崩溃。1932年裁军会议上,德国要求与其他大国军备平等,英法拒绝却无力强制德国履约。1933年希特勒上台后,德国退出国际裁军会议和国联,公开撕毁凡尔赛裁军条款。英法虽意识到威胁,却因国内和平主义思潮和经济压力,未能采取有效反制措施。

1936年德国重占莱茵兰是关键转折点。希特勒以法国批准法苏协定为由,派兵进入莱茵兰非军事区。法国因国内政治分裂和军事准备不足,英国则视其为德国“收复失地”,均未采取军事行动。此举打破凡尔赛体系的最后约束,使德国重新获得战略主动权,也让英法绥靖政策的破产暴露无遗。

阿比西尼亚事件和洛迦诺的完结(1935年—1936年)

1935年意大利侵略阿比西尼亚成为检验国际联盟的试金石。墨索里尼为转移国内矛盾和追求殖民野心,出兵阿比西尼亚。国联虽宣布意大利为侵略者并实施经济制裁,但未对石油等关键物资禁运,英国甚至私下与意大利谈判妥协。制裁的失败使国联彻底失去公信力,也让希特勒看清列强的软弱。

斯特莱莎阵线的瓦解标志着集体安全破产。1935年英、法、意召开斯特莱莎会议,宣称维护欧洲现状,反对武力改变边界,但三国各有算盘。英国希望拉拢意大利制衡德国,法国试图借助意大利加强安全,意大利却暗中与德国接近。阿比西尼亚事件后,意大利与英法决裂,转向德国,罗马-柏林轴心形成。

洛迦诺体系因莱茵兰事件而彻底完结。1936年德国重占莱茵兰后,洛迦诺条约的保证条款形同虚设。法国虽拥有欧洲最强陆军,却因战略思想保守和马奇诺防线的防御导向,放弃主动干预。英国则认为莱茵兰属于德国“天然边界”,不愿为法国安全承担义务。至此,一战后建立的欧洲安全体系完全崩溃。

反共产国际协定强化了法西斯联盟。1936年德日签订反共产国际协定,意大利随后加入,形成“柏林-罗马-东京轴心”。该协定表面针对共产主义,实则为法西斯国家扩张制造合法性,也让苏联对西方大国的不信任加剧,促使其寻求与法国的合作,但未能改变欧洲力量失衡的局面。

半武装的和平(1936年—1938年)

西班牙内战成为二战的预演。1936年西班牙内战爆发,德意支持佛朗哥叛军,苏联援助共和国政府,英法推行“不干涉”政策。这场战争暴露了列强的战略分歧:德国借此检验军事装备,意大利扩大在地中海的影响,英法则担心卷入冲突而坐视共和国灭亡。内战的结果使法西斯势力在西欧扩张,也削弱了欧洲民主力量。

绥靖政策在慕尼黑达到顶峰。1938年希特勒以保护捷克斯洛伐克境内德意志少数民族为由,要求吞并苏台德地区。英法为避免战争,与德意签订慕尼黑协定,牺牲捷克利益。张伯伦宣称“带来了一代人的和平”,实则纵容了德国的侵略野心。该协定使捷克斯洛伐克丧失防御屏障,也让苏联对英法的信任彻底破裂,加速了欧洲军事同盟的重组。

欧洲军事平衡的彻底逆转。德国通过重整军备,军事实力迅速超越英法。1938年德国军费占GDP的16.6%,而英法仅为7%。法国因马奇诺防线的局限和兵役制度改革,陆军机动性下降;英国则因长期削减军费,海空军实力不足。列强虽意识到军备差距,却因政治分歧和经济顾虑,未能有效弥补缺口。

大国关系的重新组合与战争阴影。慕尼黑协定后,苏联因英法的背叛而转向与德国接触,1939年签订《苏德互不侵犯条约》,暂时排除两线作战风险。英法则在绥靖失败后试图与苏联结盟,但因意识形态分歧和战略猜忌未能成功。至此,欧洲形成两大对立阵营,和平的最后希望破灭,二战的爆发已不可避免。

摘编自《第二次世界大战的起源》商务印书馆1992年出版

责任编辑:王宇璇