战后欧洲:从创伤碎片到文明重构的微观叙事

作者: 【英】基思·罗威战争遗产:文明的崩塌与人性的裂痕

破败 1945年的华沙,成为战争破坏力的极致象征。德国军队奉希特勒之命,系统性地摧毁了这座城市的文化肌理。中世纪皇家城堡、14世纪天主教堂、巴洛克风格的毕苏茨基广场建筑群等文化地标,均被炸药夷为平地。93%的住宅无法修复,国家档案馆、公共图书馆等文化机构被付之一炬。美国摄影师约翰·瓦尚在1946年抵达华沙时,震惊地描述道:“90%的街区被彻底摧毁,犹太隔离区已成一片碎砖平原,人们蜷缩在没有屋顶和墙壁的房屋中。”波兰人在重建时举办展览,用建筑残片和艺术品碎片提醒世人“我们失去了什么”,但对于幸存者而言,适应在废墟中的生活已成为常态,城市的辉煌过往仅存于记忆之中。

欧洲其他城市同样遭遇了毁灭性打击。英国考文垂因轰炸之惨烈,催生了德语新词“coventrieren”,意为“像考文垂那样被炸平”;苏格兰工业小镇克莱德班克,1.2万户民宅中仅有8户未遭轰炸;法国卡昂75%的城区毁于盟军轰炸,圣洛和勒阿弗尔的建筑损毁率分别高达77%和82%;苏联的斯大林格勒只剩“断壁残垣、砾石堆积、烟囱伫立”,明斯克80%的城区被炸毁,乌克兰的哈尔科夫因反复争夺几成废墟。德国本土也未能幸免,柏林50%的住宅损毁,汉堡53.3%的住宅消失,德累斯顿被形容为“月球表面”,约1800万~2000万德国人无家可归。

农村地区同样未能逃脱战争的荼毒。意大利南部的沼泽被德军放水淹没,引发严重的疟疾疫情;荷兰的拦海大坝被破坏,导致50万英亩土地被海水淹没;希腊1/3的森林被毁,超1000个村庄被焚毁;南斯拉夫24%的果园和38%的葡萄园被毁,60%的家畜被屠宰。战争不仅摧毁了建筑,还切断了欧洲的经济命脉和文化传承,匈牙利500家工厂被拆运至德国,苏联3.2万工厂被毁,欧洲交通系统近乎瘫痪,波兰损失85%的铁路车厢,挪威半数船舶沉没。物质的废墟与文明的断层,成为战后欧洲难以愈合的创伤印记。

离丧 战争造成的人命损失令人触目惊心。整个欧洲直接死亡人数达3500万~4000万,这相当于波兰和法国的战前总人口。波兰每6人中就有1人死亡,总数超600万;苏联死亡2700万;白俄罗斯死亡率高达25%,成为全欧洲最高。犹太人群体承受了最为惨烈的灾难:华沙战前39万犹太人仅200人幸存,波兰城市维尔诺(即今天的立陶宛首都维尔纽斯)90%的犹太人遇难,约575万犹太人死于系统性屠杀。

离丧之痛不仅局限于个体家庭,更表现为社区的消亡。为报复纳粹驻波希米亚和摩拉维亚总督遇刺,在捷克斯洛伐克的利迪策所有男人被枪决,儿童被送往集中营毒死,妇女被囚禁为奴工,村庄被焚烧铲平,试图从地图上彻底抹去其存在。法国利穆赞地区格拉讷河畔奥拉杜尔村因纳粹报复屠杀被保留为死城,见证着战争的残酷。战争还催生了特殊的“孤儿一代”:苏联在战争结束时女人比男人多出1300万人,德国1/3儿童失去父亲,波兰超百万孤儿流浪街头,柏林5.3万名儿童无家可归,他们在废墟中像“野狗般的生活”,用未爆炮弹和机枪子弹嬉戏,心理创伤将伴随他们的一生。

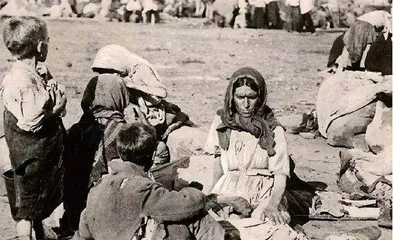

流徙 战争末期,欧洲经历了史上最大规模的人口流动。德国境内有800万强迫劳工、480万国内难民、400万从征服区逃回国内的德裔难民,总数超过1700万。安杰伊一家从波希米亚徒步逃亡,沿途目睹德军伤兵无人照料、战俘拒绝离开营地,最终在美军占领区才获得安全感;柏林的德鲁姆夫妇穿越战线时,遭遇苏军枪击、目睹难民抢掠,感慨“路上的人如同野兽”;22岁的玛丽尔卡·奥索夫斯卡从集中营逃脱后,与多国难民结伴,利用同行黑人士兵的威慑骗取食物,最终抵达安全区。美国情报军官索尔·帕多弗也曾描述道:“数以千计,数以万计,最后数以百万计的被释放奴隶,走出农场、工厂、矿井,涌上高速公路。”那些相对幸运的人,会被英美法三国的士兵集中起来,转送到西部的迁徙中心。但这过程中,混乱与无序随处可见,不同国家、不同身份的人混杂在一起,救援与遣返工作在庞大的人口规模与复杂的局势下举步维艰。

饥荒 战争彻底摧毁了欧洲的粮食供应。1941年年末至1942年年初的冬季,希腊超10万人饿死,雅典死亡率飙升3倍;荷兰因纳粹封锁和焦土政策爆发“饥饿冬季”,1.6万~2万人饿死,阿姆斯特丹被形容为“巨大的集中营”;德国平民日均热量摄入从2570卡骤降至1412卡,1945年的配给量仅为贝尔森集中营犯人的一半。饥荒催生了人性的黑暗面。黑市里,法国黄油价格是官价的5.5倍,希腊商人囤积粮食牟取暴利。

堕落 战争末期的欧洲,暴力与堕落成为常态。那不勒斯解放后,妇女为换取食物出卖身体,美军士兵目睹“家庭主妇麻木如蜡像”。盗窃与抢掠席卷大陆:柏林妇女洗劫商店,那不勒斯黑市形成产业链,儿童帮派攀爬军用卡车偷物资。

暴力犯罪激增。柏林月均2000人被逮捕,犯罪率较战前增长800%;维也纳配给量仅800卡;黑市交易中,法国抵抗组织成员参与抢劫;意大利游击队洗劫德军仓库。苏军在德奥大规模施暴,柏林11万妇女遭侵害,受害者因羞耻不敢就医;法军殖民部队在巴伐利亚侵害妇女,文化差异加剧了暴行的残酷性。

希望 尽管满目疮痍,战后欧洲仍萌发着希望。艺术与思想领域迸发活力。战后几年,人们见证了社会各层面观念与实践的大爆发。艺术、音乐、文学再度繁荣,欧洲大陆创办了数百份报纸杂志,新哲学思想也得以诞生。十几个崭露头角的政治运动和政治派别得以成立,其中某些运动和派别将在接下来的半个世纪里支配人们头脑中的政治理念。

社会变革带来平等曙光。英国通过配给制实现食物公平分配,婴儿死亡率下降;匈牙利土地改革终结封建制度,农民分得土地。希望让欧洲大陆恢复元气,并且走出泥潭。也正是希望缓解了人们对新政府和新制度的冷嘲热讽,这些新政府和新制度正在古老的土地上生根发芽。希望如同废墟中的幼苗,虽脆弱却顽强,为欧洲注入重生的力量。

复仇:暴力循环的深渊

嗜血 1944年10月,苏联红军进入德国领土,首个途经的涅梅尔斯多夫村成为暴行对象。苏军士兵杀害所有村民,包括男女老幼,并肢解尸体。瑞士《邮报》记者描述:“田地里尸体被肢解的恐怖情形,超出最野蛮的想象。”类似场景在德国东部省份重演:柯尼斯堡附近的波瓦延村,妇女遭侵犯后被刺刀或枪托杀害;大海德克鲁格村,妇女被钉死在教堂十字架上,旁边悬挂德军士兵尸体;梅格登村的儿童“被钝器击打头部或刺刀刺伤致死”。

暴力源于士兵的个人创伤。苏军士兵戈夫曼的妻儿在白俄罗斯被纳粹杀害,他誓言“要让德国人血债血偿”;少尉克拉托索夫的妻女死于党卫队之手,称“人生只剩复仇”。士兵基谢廖夫在妻儿死后写道:“我的人生已扭曲。”复仇成为军队默许的宣泄方式。

解放营地 1945年4月,美军解放达豪时,士兵沃尔什中尉枪杀投降的党卫队员,犯人在美军默许下复仇,如用刺刀割下守卫头颅。英军在贝尔森集中营强迫党卫队员徒手掩埋尸体,士兵桑德森称,“用枪托击打、刺刀猛刺,将奄奄一息的党卫队员扔进万人坑”。

波兰犹太人贡塔兹承认“把德国人扔出火车、绑在树上射击,感到快乐”;奥地利犹太人克内勒在英军默许下袭击农场,射杀德国夫妇,称“这是报复,必须发生”。前犹太游击队员阿巴·科夫纳创立“复仇者”组织,暗杀超100名战犯,策划在德国城市供水系统投毒,因科夫纳被捕未遂;另在纽伦堡俘虏收容所的面包中下毒,致2000人砷中毒。

有限复仇 被解放的奴工成为复仇的另一股力量。1945年春,被解放的奴工在德国境内掀起暴力狂欢。汉诺威数万奴工洗劫商店、焚烧房屋,德国警察被吊死在路灯柱上;暴民强迫德国人掩埋党卫队枪决的200具尸体,并用棍子殴打劳工。美军连长描述沃尔夫斯堡的奴工“闯入酒厂狂饮,醉后开枪射击建筑”。这种混乱源于长期压抑的爆发。被解放的劳工“多年来备受虐待、食不果腹,如今通过暴饮暴食、抢掠宣泄”。

德国战俘 在战后欧洲的秩序重建中,德国战俘的遭遇成为胜利者道德困境的缩影,其命运在不同盟国的处置下充满争议与悲剧色彩。美军管辖的“莱茵牧场营地”像是人间炼狱,大量德军俘虏露天而居,缺乏基本的食物与医疗保障。营地超员严重,11.8万人挤在设计容量仅1万人的辛齐希关押区,每日定量仅800卡路里,导致痢疾等疾病流行。官方统计4537人死亡,但实际死亡人数或超5万。

苏联对德军战俘采取了严苛手段。关押在莱茵牧场营地的战俘经历过的一切,在苏联建立的战俘营里也同样发生,只是范围更大、时间更长。此外,德国俘虏通常被迫走向关押地。这种“死亡行军”经常持续一周甚至几周,在此期间,俘虏通常得不到食物和水。苏联在战时抓获了300万名俘虏,超过1/3死于关押期间。在南斯拉夫,情况还要更糟糕:大约8万名俘虏被处决、被饿死,或者因为缺医少药和强迫行军而死,大约每5名俘虏就会死掉2名。

无限复仇 二战结束后,东欧成为复仇情绪集中爆发的舞台,尤其是对德裔平民的报复行动。捷克斯洛伐克和波兰作为纳粹占领的重灾区,将战时积压的仇恨转化为对境内德裔的系统性清洗。布拉格起义期间,暴民将德军士兵淋汽油焚烧,吊尸于路灯柱,德裔平民被殴打、施暴,甚至被强制佩戴纳粹标志游街。捷克斯洛伐克总统贝奈斯签署法令,充公德裔土地、剥夺国籍,司法部部长宣称“没有好德国人”,官方舆论将整个德意志民族定性为“全人类唾弃的对象”。

报复妇孺 战后西欧对与德军士兵有染的妇女实施系统性报复,尤以法国为甚。这类妇女被称为“躺卧通敌者”,遭剃光头发、强制游街。例如,法国圣安德烈德绍菲尔的一名妇女被剃光头后高呼“德国人万岁”,遭暴民以砖头殴打;迪耶普附近城镇的妇女被剃发后,脖子挂告示牌捡拾马粪,粪桶被反复踢翻以示羞辱。据统计,法国约2万名妇女受此惩罚,部分地区如特鲁瓦的妇女被涂沥青、戴德军帽游街,身上被印纳粹标志。

德国国防军士兵在占领地留下的孩子处境尴尬。例如,在荷兰,许多目击者知道,很多孩子刚一出生就被“夭折”,通常是被这些误入歧途的女孩的父母实施。据推测,这种做法是为了保全家族“颜面”,但偶尔是公开的政治行动,由家族以外的人士执行,以恢复整个社区的名誉。

种族清洗:文明的断裂带

战时选择 第二次世界大战从来就不仅仅是领土争端,它还是一场种族和族群的战争。这场战争的某些标志性事件与赢得和维持领土毫无关系,而是在已经占领的土地上打上自己的族群烙印。针对犹太人的大屠杀、西乌克兰的种族清洗、克罗地亚境内塞尔维亚人的灭绝,人们带着巨大的热情投入这些屠杀事件,一如他们的战争狂热。大批民众被故意消灭,受害者多达1000万甚至更多,这种杀戮毫无道理可言,仅仅是因为受害者碰巧属于错误的族群或者种族。