韩琦相州园林诗中的思想归旨

作者: 刘澜茜韩琦(1008—1075),字稚圭,河南相州(今河南安阳)人,北宋著名的政治家、军事家、文学家。韩琦天圣年间中进士第二,曾任陕西安抚使,与范仲淹共称“韩范”,有守卫西北边陲之功。庆历三年(1043),韩琦被召回朝廷任枢密副使,是新政的重要参与者和有力支持者。庆历新政失败后,外知地方州府,至和年间因疾还乡相州。治平四年(1067),韩琦因政见不合反对熙宁变法,遂罢相出判地方。韩琦晚年前后两次任职相州,最终熙宁八年(1075)于相州因病去世,追赠尚书令,谥号忠献。韩琦历相仁宗、英宗、神宗三朝,为北宋中期历史的重要见证者。《宋史·艺文志》记载韩琦传世诗文载于《安阳集》,共五十卷。清代四库馆臣评价韩琦《安阳集》所录诗文:“琦历相三朝,功在社稷。生平不以文章名世,而词气典重,敷陳切,有垂绅正笏之风。”韩琦虽不以文章著名,但《安阳集》所存诗文足以体现韩琦“盖蕴蓄既深,故直抒胸臆,自然得风雅之遗,固不徙以风云月露为工矣”(永璿等《四库全书集部典籍概览》)的文学素养与追求。

北宋受重文抑武和儒释道合一的风气影响,园林活动成为士人的政治理想寄托,因此北宋时期园林建造以及园林诗文题写活动空前繁盛。韩琦知任地方州府期间,在扬州、定州、相州多次修造园林,大部分由《安阳集》收录存世。韩琦还乡建成昼锦堂,并作《昼锦堂》一诗。宋参知政事欧阳修撰文《昼锦堂记》,尚书侍郎蔡襄书丹,尚书刑部郎中、知制诰邵必题额,刻之石上,史称“三绝碑”,世代相传。后世赵孟頫、董其昌、祝允明等书法大家都据此文进行书法撰写,清代康熙皇帝也曾自书此文赠予陈廷敬,借此表达对忠贞老臣的赞扬之情。韩琦的园林活动,尤其是其在家乡相州的园林修造及诗文书写,在宋代文学及艺术史上留下了浓墨重彩的一笔。本文通过梳理韩琦相州所作诗文,旨在探析韩琦知相州时的“变”与“不变”。

一、韩琦知相州期间的园林活动及诗歌创作

据《宋史·韩琦传》记载,韩琦曾先后三次知相州,并在任职期间多次开展州内园林营造活动。

至和二年至三年(1055一1056),韩琦因疾自请,“命以节度使知相州”(李之亮、徐正英《安阳集编年笺注》)。韩琦知相州期间,相州武备松懈、兵器堆积,州内缺少公众活动场所,百姓遇节日等出行常造成拥堵。根据《相州新修园池记》所述,韩琦“虽以病不堪事,然犹不敢偷安自放而忘治之所急”,规划相州的城建采用设兵库、修园亭并行。城中有废台被荆棘蒙没,因其地基正圆、有道回环而上,形如螺壳,故名“抱螺”,后在此基础上修葺休逸台。城南郡署之内有后园,园东前直太守居所处建昼锦堂,堂之东南建求己亭,西北建广春亭;城北修建康乐园,与休逸台相通。此次修建规模最盛,园林活动主要围绕昼锦堂、康乐园、休逸台三处展开。

熙宁元年(1068),韩琦自永州复请相州以归。熙宁六年至八年(1073一1075),其多次乞请后,由大名府安抚使移判相州。至此,韩琦在相州营造的园林规模据《嘉靖彰德府志》记载:“韩忠献宅,在宋相州廨内。宅后堂曰自公,后为州园。亭曰红芳,直亭北曰飞仙台,台北曰御书亭。公堂后曰昼锦堂,堂西曰求己亭,直东曰狎鸥亭,亭后曰忘机堂,亭前临池,池南曰观鱼亭。西北曰康乐园,北曰休逸台,直台东曰广春亭,台北曰曲水亭,亭北有池,北有荣归堂。至和中,公再以武康之节来治乡郡,始建私第作醉白堂,有苏轼记。”由此可知,韩琦在这两次知相州期间,又陆续修建了狎鸥亭、忘机堂、观鱼亭、曲水亭、荣归堂、醉白堂等。然而相较于首次知相州期间为城建规划及民生建造的康乐园,后两次知相州期间修造的园林大多属私第性质。

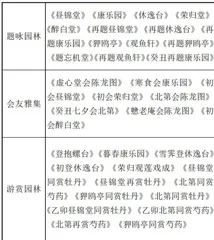

韩琦在相州修造园林的同时,往往伴随题咏园林、会友雅集、游赏园林等一系列园林活动,并以园林为题进行诗歌创作。笔者根据李亮之、徐正英笺注的《安阳集编年笺注》,现粗略统计韩琦知相州期间的园林诗创作如下:

从诗文题目不难看出,韩琦的三次营造园林活动围绕堂、亭、台等不同类型的园林,逐渐地完善了相州州园内外层次丰富的园林格局,至此韩琦相州园林诗文所构建的空间格局也初具规模。

二、韩琦相州园林诗中蕴含的多重思想内涵

熙宁年间,韩琦于相州任职,该时期受政治环境宽松、社会生活悠闲的影响,因此其诗歌中虽然也包含着儒家“心忧天下”的仁爱情怀,但受“中隐”和佛、道风化影响,后期还乡任职期间所作的园林诗文明显表现出归隐思想的不断增强。韩琦思想心态的转变,是个人经历与时代风气双重作用的结果。

(一)“以民为本”的儒家民本思想

宋明时期园林建造达到园林文化的鼎盛时期,宋代园林成就较为突出的有欧阳修、苏轼、韩琦等。三者在造园理念上明显不同,苏轼仰慕陶渊明归隐田园的豁然旷达,因此在其园林文学中更多体现的是对归隐田园生活的向往,欧阳修则是偏向于阐述道家天人合一的哲学思想。韩琦和范仲淹等士大夫为政推崇“民本”思想,庆历新政失败后虽出守地方,他们仍满怀热情主动践行“与民同乐”的理念,这一点在韩琦前期知任相州的园林修建活动及诗文中也有所体现。

康乐园是韩琦首次知相州期间修造的第一所开放性公园,《相州新修园池记》中记述了康乐园建成后州民百姓接踵游览的盛大节日场面,“既成而遇寒食节,州之士女无老幼,皆摩肩躡武,来游吾园。或遇乐而留,或择胜而饮,叹赏歌呼,至徘徊忘归。而知天子圣仁,致时之康。太守能宣布上恩,使我属有此一时之乐,则吾名园之意,为不诬矣”,韩琦因民乐而感到自乐。与之相同,在其诗文《康乐园》中,“惟人生多艰,康世岂易偶?服业罔不勤,乐事岂常有时而无所适,是不守之咎”,也恰是韩琦体恤民生、以民为本治州理念的彰显。“予因揭是名,命意安敢苟?凡兹屏翰贤,一境实父母。必与众同乐,斯地肯藜莠”,表达了韩琦虽身为一州之长,却能视百姓为父母,秉持“与民同乐”的官民理念。《康乐园》全然抒发了韩琦“以民为本”的政治理念。熙宁元年(1068),韩琦病老还判相州,《再题康乐园》的情感基调已悄然发生转变:“名园初辟至和中,思与康时众乐同。一纪丰光虽易老,万家春色且无穷。归来敢炫吾乡胜,到此须知旧邺雄。病守纵疲犹强葺,欲随民适醉东风。”此时韩琦虽病老还乡,但其诗文旨意仍不改“为民”“与民”的众乐书写。熙宁六年(1073),韩琦步入暮年,此时《再题康乐园》的抒写转向游园观景之中,“旧拓名园壮邮中,本思行乐与民同。闾阎已惯春游盛,花木谁矜半植功。爱客笙歌虽不定,称时风月且无穷。三来纵赏人休讶,白发苍颜坐醉翁”,与民同游园林之中观赏景色,偶尔与友客在此笙歌宴饮,虽年老无力,但究其根本,实则“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”(欧阳修《醉翁亭记》)。以康乐园为线索的诗文书写,前后对比强烈,充分体现出韩琦不同时期为官心态的转变,但不变的始终是“与民同乐”的儒家民本思想。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:wxji20251492.pd原版全文

(二)佛、道渐明的隐逸自适思想

魏晋南北朝的隐逸之风直接影响了宋代园林诗隐逸思想的兴起,并由山水诗逐渐转向园林诗。北宋政治环境相对宽松,思想领域逐渐形成了儒释道三教同设并举的历史局面,三教合流的趋势日益加强。宋代普遍接受白居易“外以儒行修其身,中以释教治其心”(《醉吟先生墓志铭》)的“中隐”,这种隐逸方式为北宋士大夫提供了一条融合出仕和归隐的出路,契合了为官者既要做官又想要悠闲自适的心理。韩琦隐逸思想的初露,是北宋“崇文抑武”和“三教合一”共同影响作用下的结果。

韩琦暮年在园林修建以及诗歌创作方面逐渐体现出佛道思想,如修建狎鸥亭、忘机堂、老庵等蕴含道家思想意趣的园林。而其诗文也逐渐体现出了老庄思想,《明一统志》卷二八《彰德府志》关于韩琦修建私园醉白堂记载道:“在(彰德)府治北,韩琦建于居第池上,名曰醉白,取唐白乐天池上之诗,以为醉白堂之歌,苏轼为记。”韩琦在《醉白堂》一诗中,大篇幅描写了园林内景观,“老新成池上堂,因忆乐天池上篇。乐天先识勇退早,凛凛万世清风传”“人生所适贵自适,斯适岂异白乐天。未能得谢已知此,得谢吾乐知谁先”,诗文表达了韩琦借以描写白居易的隐逸生活抒发其对自适生活的向往。世人将韩琦之功与伊尹、周公相比,但苏轼在《醉白堂记》中却提出韩琦修建醉白堂“意若有羨于乐天而不及者”。苏轼认为韩琦和白居易同样德才兼备,但论功名“文致太平,武定乱略,谋安宗庙,而不自以为功;急贤才,轻爵禄,而士不知其恩;杀伐果敢,而六军安之”,韩琦的功名远高于白居易;论闲适“日与其朋友赋诗饮酒,尽山水园池之乐。府有余帛,廪有余粟,而家有声伎之奉”,韩琦的闲居生活远不及白居易;然而“方其寓形于一醉也,齐得丧,忘祸福,混贵贱,等贤愚,同乎万物,而与造物者游,非独自比于乐天而已。古之君子,其处己也厚,其取名也廉。是以实浮于名,而世诵其美不厌”,韩琦的功名或能得世人传颂,而更可贵的是韩琦追求隐逸生活背后所体现的淡泊名利的君子之道。

学者张玉璞在《“吏隐”与宋代士大夫文人的隐逸文化精神》一文中提出,宋代士人阶层在儒释道“三教合一”的思想文化背景下,对三教中心义理的兼摄、融通,以及处世心态,有着不同于前代的表现。儒释道三教不同的人生哲学实现着一种互补,使士大夫文人在不同的人生阶段或不同的生存环境中提高自身的协调能力,自由转换心境从而得到充足的精神支持,保持一种最佳的生存心态。韩琦在《相州新修园池记》中表达了自己归乡修造园林之理想:“观吾堂者,知太守仗旄节来故乡,得古人衣锦昼游之羨而不知吾窃志荣幸之过,朝夕自视,思有以报吾君也。登吾台者,西见太行之下,千山万峰,延亘南北,争奇角秀,不可绘画,朝岚暮霭,变态无穷前倡之,后继之,推其心以公而相照,则国家之事无不济者。况一园池之末哉,葺之废之必有能辨其心者。”

学界普遍认为,“吏隐”称得上是韩琦任职地方官的定位。韩琦相州所作园林诗全面而真切地展现了韩琦为官心态的转变,学者莫砺锋认为这是“诗言志”在朝廷重臣此类特殊身份的创作主体身上的典型体现。结合北宋儒释道三教盛行的大的历史背景,虽然韩琦暮年诗文中充斥着对陶渊明、白居易的推崇和对闲逸生活的向往,但儒家民本思想和君子之德始终根植于韩琦的政治理念中,并通过各种园林活动及诗文的形式表现出来。由于韩琦晚年陷入朋党争议,史书对韩琦事迹的扭曲记述造成韩琦形象的模糊化。研究韩琦的诗文,一定程度上能够弥补正史对韩琦的模糊记载,进而能够扭韩琦形象的历史记忆偏差。韩琦不仅是一个有勇、有谋、有志向的文臣,还是一个会老、会累、会失意的历史见证者。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:wxji20251492.pd原版全文