西夏陵:历史、荣耀与未知

作者:薛芃 去西夏陵之前,我读到西夏学家史金波先生几个月前为西夏陵申遗写的一篇文章,他回忆起自己初次到陵区的情景。1976年8月,史金波和同做西夏研究的白滨一同到银川考察,那时距离钟侃首次发掘西夏陵结束刚过去一年,他们踏上贺兰山麓,登高望远,“星罗棋布的陵寝一直在银川平原与黄河臂弯间铺展。大大小小的墓冢和各种建筑遗迹蔚为壮观;近察陵台、阙台、墓道、神墙充满神秘历史印痕,令人遥想当年西夏时期这里的肃穆与辉煌”。他们在陵区的工地夜宿一晚,宁静的夜色里,面对着新发现的残碑断碣,与西夏的帝王将相们对话。

去西夏陵之前,我读到西夏学家史金波先生几个月前为西夏陵申遗写的一篇文章,他回忆起自己初次到陵区的情景。1976年8月,史金波和同做西夏研究的白滨一同到银川考察,那时距离钟侃首次发掘西夏陵结束刚过去一年,他们踏上贺兰山麓,登高望远,“星罗棋布的陵寝一直在银川平原与黄河臂弯间铺展。大大小小的墓冢和各种建筑遗迹蔚为壮观;近察陵台、阙台、墓道、神墙充满神秘历史印痕,令人遥想当年西夏时期这里的肃穆与辉煌”。他们在陵区的工地夜宿一晚,宁静的夜色里,面对着新发现的残碑断碣,与西夏的帝王将相们对话。现在的西夏陵是国家4A级旅游景区,白天游客往来不断,到傍晚慢慢散去,陵区回归平静,那些人为修建的设施、路牌仿佛一并消失了,陵冢依然如几百年前那样散落在旷野中,无人打扰。西夏陵背倚着贺兰山脉,向东边望去,是银川市区的灯火。夏天银川天黑得晚,夏至时节,将近晚上9点天才会全黑,在此之前的两个多小时,陵区会经历一场漫长的日落,夕阳里每一座陵塔、墓冢的影子慢慢拉长,直到和背后紫红色的贺兰山融为一体,就像这个曾经被人遗忘的王朝消融在历史中一样,虽然辨析不清但仍有印痕。

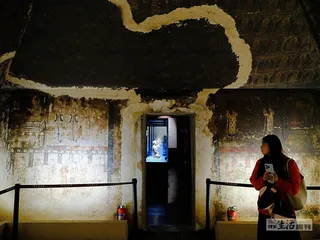

如今,这些残碑断碣和一次次出土的文物,大多已转入不远处的西夏陵博物馆;地面上大大小小的墓冢和建筑遗迹都是土遗址,在建筑遗址里是最难保护的类型,也在敦煌研究院的协助下进行了长达20多年的修缮和维护。

如果是第一次到西夏陵,大概率会迷失方向,分不清这些陵冢。平坦的地面上顺着贺兰山的山势,沿南北方向排列着九座西夏王朝的帝陵,每座帝陵形似一座土夯的阶梯金字塔,高大雄浑。它们的周边围绕着外城、陵城、月城、献殿、碑亭等多种建筑元素。除此之外,整个陵区还分布着271座陪葬墓,在风沙侵蚀之下,远远看去,它们都是一个个形态不同的土堆。 5号陵位于西夏陵遗址的最北端,再往北的其他遗址区均不对外开放

5号陵位于西夏陵遗址的最北端,再往北的其他遗址区均不对外开放

时间倒回到千年前,西夏建国于1038年,定都兴庆府(后称中兴府,今宁夏银川市)。第一座西夏帝陵修建的确切时间已无从考证,但是依据历史推测,从开国皇帝李元昊起,西夏绵延189年,帝陵的修建与王朝的兴衰同步。《宋史·夏国传》里记载,元昊的祖父继迁被追封为太祖,拥有西夏第一座陵寝“裕陵”,直到元昊之后的第七位皇帝襄宗安全,都有相对应的陵号,而在第八位皇帝神宗遵顼之后的三位皇帝,《宋史》中没有提到他们的陵号,此时的西夏已是垂垂危矣,他们三位是否被安葬在这片陵区中,不得而知。

具体起止时间是一个疑问,但地点的区位环境经历近千年并未发生大变化。现在的研究者普遍会用“匠心独运”四个字来形容西夏陵的选址,陵区位于贺兰山东麓脚下,距离贺兰山最近的陵塔几乎是贴山而建,背倚着这座天然屏障,面向东南方向,开阔而平坦,在这个方向30多公里处就是黄河,黄河由此处向北流至阴山山脉,从宁夏到内蒙古境内形成河套平原,而在贺兰山脚下的这片冲积扇平原,正是其最西端——西套平原,也是西夏的政治经济中心所在地。 北方民族大学教授杨蕤多年来专注西夏历史地理方向的研究,他在谈到西夏陵的区位时强调,这个位置在黄土高原的边缘地带,严格意义上它不属于黄土高原,宁夏平原以东才属于黄土高原,但它在黄土高原版图的边缘;另一个地理坐标便是贺兰山,中国的南北走向山脉不多,贺兰山是其中之一,西夏陵的位置在贺兰山东麓的冲积扇上。在黄土高原与贺兰山之间,恰好有这样一块狭长的平原地带,这就是西夏国君选择的定都和长眠之地。

北方民族大学教授杨蕤多年来专注西夏历史地理方向的研究,他在谈到西夏陵的区位时强调,这个位置在黄土高原的边缘地带,严格意义上它不属于黄土高原,宁夏平原以东才属于黄土高原,但它在黄土高原版图的边缘;另一个地理坐标便是贺兰山,中国的南北走向山脉不多,贺兰山是其中之一,西夏陵的位置在贺兰山东麓的冲积扇上。在黄土高原与贺兰山之间,恰好有这样一块狭长的平原地带,这就是西夏国君选择的定都和长眠之地。

“从现在的中国地理来看,贺兰山位于几个重要的地理分界线上,比如干旱区与半干旱区,季风区与非季风区,200毫米等降水量线,还有一个是牧区与农耕区的分界线,这几个地理特征,就决定了这一片区域是农牧交错地带,这与后来我们通过文献看到的西夏的农牧业交错状况一致。”杨蕤说。与居无定所的游牧业不同,建立西夏的党项族是以畜牧业为主的,他们更需要一片相对稳定的土地。如果绘制一幅中国历代帝王陵墓的版图,西夏陵几乎是最靠西的,也就意味着它是政治中心最靠西的政权之一,再往西还有比如五胡十六国时期的短暂政权西凉,中心在现在的敦煌、酒泉一带,但它在中国历史上的影响力远不如西夏。

在宁夏大学的校园里,民族与历史学院院长、西夏学研究院院长杜建录告诉我:“有一个说法称‘宋元以后无考古’,意思是宋元之后的考古资料不决定中国的历史走向。夏商周全靠考古,如果没有考古,夏商周的历史就难以复原;接下来的秦汉考古很重要,隋唐考古与文献并行,到了宋代,造纸术、印刷术的发明使得大量文献都能保留下来,这些文献完全可以把中国历史架构起来,考古反倒成了辅助工具。而西夏非常特殊,虽然与宋同处一个时代,但由于相关资料非常少,汉文资料更少,这时考古的价值就凸显出来,可以填补文献缺失的空白,所以我们现在将西夏陵考古看得格外珍贵。”

正是因为西夏历史的特殊性,在一代代学者了解西夏的过程中,考古和文献才会变得同等重要,缺一不可,它们往往相互佐证又相互提问。当我们把视野从广阔的中国版图收缩回西夏陵区,穿梭在这些“土包包”之间,会产生更多疑问:这些陵冢是如何排列的,谁先谁后?当蒙元灭西夏时,这里遭遇了什么?西夏的历史记载为什么这么少,让后人始终觉得神秘?当面对一座座被破坏过的陵冢时,考古工作者能在这些零星痕迹中拼凑出什么线索?当考古与历史研究交织,西夏陵的面貌是更加清晰,还是谜团更多了?很多问题已不再是问题,很多问题至今仍没有答案。 在西夏陵博物馆里,有一片3号陵出土文物的展区,几个砂岩力士石雕危坐中央,大大小小绿釉的迦陵频伽雕像和鸱吻等建筑构建摆满了展厅。与中原的力士雕像不同,这几个砂岩力士都近似正方体,阔嘴短鼻,獠牙外露,攥紧了拳头,像是背负着什么重物。它们带着典型的民族面貌,敦厚而粗犷,刀刻的线条简约利落。事实上,它们就是佛教中的力士形象,负责驮碑,类似于中原地区古代石刻的赑屃;而那些绿釉的迦陵频伽、海狮、摩羯,也都是佛教中的动物神灵,被塑造得栩栩如生,很有动感。

在西夏陵博物馆里,有一片3号陵出土文物的展区,几个砂岩力士石雕危坐中央,大大小小绿釉的迦陵频伽雕像和鸱吻等建筑构建摆满了展厅。与中原的力士雕像不同,这几个砂岩力士都近似正方体,阔嘴短鼻,獠牙外露,攥紧了拳头,像是背负着什么重物。它们带着典型的民族面貌,敦厚而粗犷,刀刻的线条简约利落。事实上,它们就是佛教中的力士形象,负责驮碑,类似于中原地区古代石刻的赑屃;而那些绿釉的迦陵频伽、海狮、摩羯,也都是佛教中的动物神灵,被塑造得栩栩如生,很有动感。 这些元素来自佛教,作为建筑上的装饰构件,在唐代就已经流行开来,同时,在石刻、金银器、瓷器上也都能看见。力士石雕被安排在地面上驮着碑刻,绿釉雕塑在建筑的屋脊上成为装饰,都曾经出现在西夏陵的主体建筑上。这些遗物陆续在1986到1987年和2001年的地面调查被发现,从数量上来看,它们并不算少,可以想见曾经帝陵建筑的恢宏气势。

这些元素来自佛教,作为建筑上的装饰构件,在唐代就已经流行开来,同时,在石刻、金银器、瓷器上也都能看见。力士石雕被安排在地面上驮着碑刻,绿釉雕塑在建筑的屋脊上成为装饰,都曾经出现在西夏陵的主体建筑上。这些遗物陆续在1986到1987年和2001年的地面调查被发现,从数量上来看,它们并不算少,可以想见曾经帝陵建筑的恢宏气势。

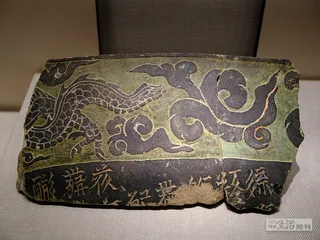

在另一个展厅,展出了大量出土于北端建筑遗址的白釉瓷板瓦片。瓦片呈微微隆起的弧形,根据西夏陵区管理处文物保护科科长任秀芬介绍,现在还可以在瓦片上看到背部粘有白灰和草拌泥的痕迹,工作人员推测,它们很可能是建筑某些特殊部位的贴面材料,类似今天用的瓷砖,而这种用于建筑的白瓷板瓦,在唐宋的陵园建筑上几乎没有见过。对于当时的西夏来说,虽然烧制瓷器的技术已经成熟,但烧制白瓷仍是一件比较奢侈的事,若是将这种瓷片作为房屋的砖瓦,成本不低,可见西夏皇帝为了修筑陵寝是不惜代价的。 砂岩力士、佛教绿釉雕塑和白瓷板瓦,当这三种既有党项民族风格又兼备中原唐代遗风甚至超越唐宋陵寝细节的建筑构件出现在同一片陵墓区域时,它就成了西夏的风格。相似的陵墓建筑一个又一个排列开来,将是一种怎样的壮观景象?

砂岩力士、佛教绿釉雕塑和白瓷板瓦,当这三种既有党项民族风格又兼备中原唐代遗风甚至超越唐宋陵寝细节的建筑构件出现在同一片陵墓区域时,它就成了西夏的风格。相似的陵墓建筑一个又一个排列开来,将是一种怎样的壮观景象?

走近3号陵的主体陵塔时,可以看到前方有一块巨大的塌陷,如今已经被杂草覆盖,看不出什么异样。同样的巨大塌陷,不止一处,而塌陷的正下方就是墓室的位置。这种直捣墓室的破坏,被现代人称为“大揭盖”,破坏的程度是毁灭性的。

根据考古学家和历史学家的推测,如此巨大的塌陷并非简单的人为破坏或盗墓痕迹,很有可能是有组织、有计划的大规模破坏,如今最合理的推测就是当蒙元将西夏灭国后,对西夏陵展开了一场近乎于屠城的摧毁。1227年,蒙元大军第六次进攻西夏,66岁的成吉思汗在六盘山抱憾而终,当大军彻底攻陷兴庆府时,西夏陵没能侥幸逃脱,在它仍光彩璀璨的时候,就于顷刻间沦为废墟。在此之后,元代修史没有专修“西夏史”,具体原因很难得知,但西夏的历史就此而逐渐被人遗忘,西夏陵也荒废于贺兰山麓。

西夏在正史中缺席,但依然流传于民间。到了近代,人们一直知道这一带是帝王陵墓,老百姓都会口口相传叫作“昊王墓”,“昊王”就是元昊。西夏陵再次出现在历史的记载中已到了明代,明代安塞宣靖王朱秩炅写过“贺兰山下古冢稠,高下有如浮水沤”的诗句,嘉靖年间的《宁夏新志》中也写到过,不过当时的记录也是被掘过,“无一物”。杜建录指出,自元以后,西夏陵就已破败不堪,那些遗留下来的残碑碎片也已经非常残损,根本无法识读,如果当时还有比较完整或可识别的,那么踏遍中国的清代金石学家是不会没有关注到的。反而是在1804年,清代学者张澍在甘肃武威发现著名的“凉州碑”,重新揭开了西夏文的面纱,很可惜张澍对西夏的很多研究也遗失了。 这边的西夏陵依然沉寂,没有进入研究者的视线。我们现在能看到的第一张影像资料,是20世纪30年代德国飞行员卡斯特拍的,他在影集《中国飞行》中收录了一张西夏陵的航拍照片,他写道,“从空中俯瞰这片巨大的陵区,就像是一个个白蚁洞穴一样铺满了大地”。

这边的西夏陵依然沉寂,没有进入研究者的视线。我们现在能看到的第一张影像资料,是20世纪30年代德国飞行员卡斯特拍的,他在影集《中国飞行》中收录了一张西夏陵的航拍照片,他写道,“从空中俯瞰这片巨大的陵区,就像是一个个白蚁洞穴一样铺满了大地”。

不过这个时候,因为“凉州碑”和黑水城俄藏文献的发现,当时的知识分子已经对西夏和西夏文有了更深的认识。1925年7月,王国维在清华园演讲,称当时是一个“发见时代”,甲骨、简牍、敦煌卷轴、内阁档案都在这个时代被知识分子看见,他还提到一类“中国境内之古外族遗文”,这其中就包含黑水城文献。罗振玉、陈寅恪也都在早期进行过西夏学的研究,尤其是对西夏文字的解读上。

人们着迷于与汉字形似却又大相径庭的方块字,却很少见过确凿的西夏文物和遗迹,西夏仍难以一个具象的面貌出现在人们眼前。直到20世纪70年代,文物部门第一次对贺兰山麓的这片大型墓葬展开调查,确认这里是西夏陵所在,文字、文献、文物、遗迹,这些与西夏历史相关的痕迹才慢慢逐一浮现,交织成西夏学研究新的网络。确认仁孝陵

在20世纪70年代参与西夏陵考古的几个主要人物中,钟侃和李志清都已过世,识别出“仁孝陵”碑额的李范文老先生,身体已无法支撑他会见外人,牛达生是我们在银川能找到的唯一一位尚能见面的老人。“不过现在老人家吃饭睡觉的时间都不固定,不知道什么时候要吃饭,也不知道一觉能睡到几点。”拜访之前,牛达生的儿子提前给我们打了预防针。

几个月前,93岁的牛达生还能正常下楼遛弯儿,但近两个月,身体状况一直不稳定。他努力地向我们回忆着有关西夏考古的细节,颤抖的双手、若有所思的眼神,都好像急切地要说些什么,但身体已经不能支撑他表达更多。在老先生的只言片语中,他反复强调着几个画面:先是西夏陵,“当年我们从(阿拉善)左旗翻山到银川做调查,就看到平地上好多土包包,根本走不完”;说到拜寺沟方塔,他说抓了几个嫌疑犯排查,方塔被炸得触目惊心;思维又跳跃到《吉祥遍至口和本续》,他专门找来研究印刷术的专家帮忙,确认《吉祥遍至口和本续》木活字印刷的可靠性;他总惦记着曾经在宁夏考古所的生活,“那时候什么活动都在‘西塔’举行,在库房清点文物,做研究,后来搬到现在的住址,离‘西塔’远了,不方便了”。

牛达生的记忆日渐衰退,很多在外人看来的他的“高光时刻”,他都记不清了。老人缓步走到写字台前,自豪地介绍着他的工作阵地:书房里,桌上还堆着前段时间仍在钻研的资料,他一直用四角号码打字写论文,他的电脑别人碰不得,里面存着毕生心血。第一代西夏陵的考古工作者正在退出历史舞台,他们为西夏陵的发掘和研究搭建了基础框架,后来者无不循着这个框架,继续添砖加瓦。 牛达生反复描述的这几帧图像,放在整个西夏考古历程里,都是关键节点。20世纪70年代初,贺兰山麓正在修建一座小型的空军军用机场,正好修到了西夏陵边,没人知道是哪朝陵冢,于是就去找当时的宁夏博物馆。学考古出身的钟侃正供职于博物馆,当他去驻军水塔附近调查时,发现一小块残碑,却认不出文字,“当时确实不知道是什么文字,但我突然想起1962年在青铜峡一百零八塔考古时,发掘出过有这种文字的经卷,当时被专家确认为西夏文字。我的第一印象便是,这应该是一块西夏残碑。”钟侃在后来的回忆中这样描述。经文物局审批,1971年冬天,西夏陵开始了第一次的正式发掘。

牛达生反复描述的这几帧图像,放在整个西夏考古历程里,都是关键节点。20世纪70年代初,贺兰山麓正在修建一座小型的空军军用机场,正好修到了西夏陵边,没人知道是哪朝陵冢,于是就去找当时的宁夏博物馆。学考古出身的钟侃正供职于博物馆,当他去驻军水塔附近调查时,发现一小块残碑,却认不出文字,“当时确实不知道是什么文字,但我突然想起1962年在青铜峡一百零八塔考古时,发掘出过有这种文字的经卷,当时被专家确认为西夏文字。我的第一印象便是,这应该是一块西夏残碑。”钟侃在后来的回忆中这样描述。经文物局审批,1971年冬天,西夏陵开始了第一次的正式发掘。

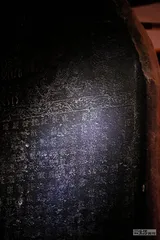

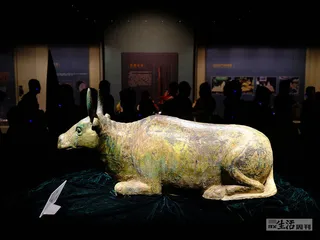

在之后的两年多中,从当时编号为8号和6号的陵址陆续出土了一些绿釉琉璃瓦、力士石座等小构件,以及如今宁夏博物馆的镇馆之宝鎏金铜牛。因为陵墓破坏严重,虽然出土一些文物,但多是残件,很多根本无法复原。在这些残件中,带有文字的残碑更加珍贵,这些残碑多是地面遗存,即便已经被砸得稀碎,但对于考古工作者来说,每发现一块小碎片都如获至宝,因为只有这些有文字信息的残件才有可能确凿地解开西夏陵的谜题。一个最核心的问题是,这些陵冢分别归属于哪些皇帝?一旦能确认陵主的身份,很多有关西夏历史的疑点都会有新的突破。 当时的宁夏,只有李范文一人能识读西夏文。1960年他离开中国社会科学院,来到宁夏,几经辗转也进了宁夏博物馆,就这样他担负起了整理残碑的工作,也是未来他一辈子的事业。考古发掘之后的整理工作漫长枯燥,李范文利用3270块西夏残碑,整理出了3万多张西夏文卡片,这些残碑虽然数量很多,但能拼凑出的有用信息不多,被击打得非常破碎。

当时的宁夏,只有李范文一人能识读西夏文。1960年他离开中国社会科学院,来到宁夏,几经辗转也进了宁夏博物馆,就这样他担负起了整理残碑的工作,也是未来他一辈子的事业。考古发掘之后的整理工作漫长枯燥,李范文利用3270块西夏残碑,整理出了3万多张西夏文卡片,这些残碑虽然数量很多,但能拼凑出的有用信息不多,被击打得非常破碎。 在这些材料中,李范文在7号陵的碑亭区域,找到了几块用西夏文篆书刻印的碑额,不同于碑身的长篇叙述,碑额最直接地指向陵主身份,最终解读出这是西夏第五位皇帝仁孝的寿陵。在西夏的十位皇帝中,仁孝和他的父亲乾顺在位时间最长,都达到54年。仁孝治下,国力达到鼎盛。直到今天,能确认陵主身份的仍仅有仁孝寿陵一处,这也与之后主张不主动发掘帝陵的国家政策相关。在20世纪70年代的发掘之后,西夏陵的考古工作者没有再做过墓室的发掘,而是集中在地表清理上。更全面的调查

在这些材料中,李范文在7号陵的碑亭区域,找到了几块用西夏文篆书刻印的碑额,不同于碑身的长篇叙述,碑额最直接地指向陵主身份,最终解读出这是西夏第五位皇帝仁孝的寿陵。在西夏的十位皇帝中,仁孝和他的父亲乾顺在位时间最长,都达到54年。仁孝治下,国力达到鼎盛。直到今天,能确认陵主身份的仍仅有仁孝寿陵一处,这也与之后主张不主动发掘帝陵的国家政策相关。在20世纪70年代的发掘之后,西夏陵的考古工作者没有再做过墓室的发掘,而是集中在地表清理上。更全面的调查

从1986年到90年代初,西夏陵完成了一次正式全面的测绘调查,这项工作落在了当时宁夏考古所的杜玉冰头上。如今杜玉冰已退休近十年,家里的工作台上,铺满了待整理的西夏陵残碑碎片。她说西夏陵虽然出来的东西多,有各类文物7100多件,但多残破,整理的工作浩瀚无边,而且很容易就迷失在这些碎片里,找不出答案,最后又是无疾而终。她希望在退休的闲暇时间里,再好好整理一下这些碎片,争取能复原出陵碑的大致尺寸和形制。这些碎片都是每一次发掘调查后陆续保存下来的,“现在它们也成了文物。”杜玉冰笑说。

杜玉冰告诉我,从20世纪70年代钟侃第一次带队发掘西夏陵6号陵起,宁夏考古所陆续做了不少工作,李俊德发掘过两座陪葬墓,吴云峰、韩兆民都做过一些局部发掘,但很可惜,有些发掘的材料没有完全整理成考古简报发表。到了80年代,大家对西夏陵越来越熟悉,可除了能明确7号陵的归属,其他信息依然非常碎片化。宿白先生是杜玉冰的老师,也是她终身崇敬的前辈,宿白一直提醒杜玉冰,西夏陵应该有一个更全面的调查。

“调查之前,因为各种各样的工作,我来过很多次西夏陵,又陆续经历过前辈的一些现场发掘,我觉得我对西夏陵已经了如指掌。我顺着贺兰山,从南走到北,又从北走到南,当我真的用脚步一步一步去‘走’这些陵墓,我突然一下觉得好像无从下手。”杜玉冰回忆道。 20世纪70年代的那一次调查和发掘,是从最北边的陵墓开始的,“钟侃先生他们当时就住在部队上的招待所,从北向南是最优的路线”。也有学者认为,西夏时期的兴庆府基本就是现在银川市兴庆区的位置,如果皇宫位于兴庆区,那么皇室每一次前往陵区祭祀,也是从城里出发,一路向西南方向,先到的位置应该是北部陵区。但这一次新的调查,杜玉冰准备从南往北走,也就是沿现在西夏陵区里1号陵到9号陵的顺序。由于是山前洪积扇地带,从山上被山洪冲下来的石头很多,西夏陵地表的地质结构是相对松散的,每一次调查都并没有想象中顺利。

20世纪70年代的那一次调查和发掘,是从最北边的陵墓开始的,“钟侃先生他们当时就住在部队上的招待所,从北向南是最优的路线”。也有学者认为,西夏时期的兴庆府基本就是现在银川市兴庆区的位置,如果皇宫位于兴庆区,那么皇室每一次前往陵区祭祀,也是从城里出发,一路向西南方向,先到的位置应该是北部陵区。但这一次新的调查,杜玉冰准备从南往北走,也就是沿现在西夏陵区里1号陵到9号陵的顺序。由于是山前洪积扇地带,从山上被山洪冲下来的石头很多,西夏陵地表的地质结构是相对松散的,每一次调查都并没有想象中顺利。

在她看来,如果要做调查,就要用当时最先进的设备和手段。她找到宁夏建筑设计研究院的测绘工作室,他们有最先进的全站仪,可以绘制大地坐标的测绘图,“如果不借助大地坐标的基准点,只是按照当时考古队的能力去做一般的调查绘图,那么这些调查的很多数据都是相对的,位置是相对的,高度也是相对的,放到现在来看,这些数据可能就会有偏差,用不了”。杜玉冰意识到标准的重要性,可当时的宁夏考古所资金有限,用杜玉冰的话来说,她和“老牛”(牛达生)几番游说,把设计院的设备和团队“骗”来西夏陵,一起完成了那次的全面测绘。

虽然没有做大规模发掘,但这次调查确定了9座帝陵的主陵塔。事实上,在钟侃主持的20世纪70年代最早一次调查中,记录下的帝陵数量是15座,编号也与现在不同,因为有些陪葬墓的体量非常大,甚至与帝陵相当,所以早年误将几座陪葬墓划作了帝陵,上世纪80年代末的第二次大规模调查,改写了这个数字,也在这些相似的土堆中完全确认了帝陵的方位。

每一座帝陵,从外城进入,经过月城、陵城,进入核心的陵塔区域。陵墓的建制与唐宋陵相似,但月城是西夏独有的,这是在正殿之前的一座小建筑,类似于“瓮城”,后来北方民族大学的西夏学教授孙昌盛告诉我,目前没有找到确切的“月城”命名由来,但在文献中可以查到相近的“月台”,是一种主体建筑和外城之间的过渡性建筑,这可能也是西夏陵月城的由来。与同时期的宋陵相比,宋陵的陵墓前有长长的神道,而到了西夏陵这里,党项人把长神道缩短,变成了几尊石像生矗立在月城两侧,这是西夏陵建制中独特的一点。

当更精确的平面图绘制出来后,研究者们确认每一座帝陵都并不在陵城的中轴线上,而是都有一点偏移,这与中原的传统非常不同。学者们解释,这可能与党项人的信仰相关,一旦主陵建在中轴线上,会阻挡中轴线上的通畅,这是神鬼来往的道路。

为了拍摄更多照片,杜玉冰想了很多办法。最难办的是俯拍,当时没有无人机这样的设备,即便是爬到贺兰山上,很多角度也难掌控。杜玉冰的爱人是西夏陵隔壁空军部队的,她想到了训练用的运输机。在爱人的帮助下,杜玉冰第一次背着相机坐上了运输机,可这是她“一段痛苦的经历”,即便是低空低速飞行,也免不了她一上飞机就开始狂吐不止,“在空中抱着桶直吐”。她没想到拍几张航拍图这么困难,迅速按下几张快门后,她便结束了这唯一一次航拍经历,剩下的照片交给了其他人完成。推进与瓶颈

“无法判断”“很难说清”“基于推测”,在围绕西夏陵的研究中,经常能看到这样的字眼,在我们的采访中,很多问题即便是经过了几代学者的努力,仍然得不出确切结论。其中最重要的问题是,九座帝陵的归属问题没有新的推进,甚至难以推测它们的早晚关系。3号陵是元昊墓吗?1、2号陵是他为祖父继迁和父亲德明而修的“双陵”吗?为何3号陵会出现类似城堡的圆柱形建筑?那几座高等级的汉式陪葬墓又是谁的?当时祭祀的礼仪仪轨如何?如果没有更新的考古发现,很多问题将会一直被悬置。

陵区北端7、8、9号陵附近,考古工作者一直知道这里有一座建筑基址,在前辈的调查基础之上,考古工作者决定从这里开始新一轮的调查,由宁夏考古所的副研究馆员柴平平负责。柴平平告诉我,在整个陵区,这处建筑遗址最是特殊,因为它不是陵墓建筑,而是由黄土围合而成的一座三进式院落,沿中轴线左右对称,由南至北依次是前院、中院和后院。从地面遗址来看,它甚至像是一座普通宅所,但是将它放到整个陵区来看,又显得格外特殊。在从2023年到2024年的新一轮的调查中,柴平平和他的同事们又在这里发现了很多器物残件,它们带有明显的佛教元素,包括莲花、佛手指,因此可以推断这处建筑可能与佛教相关。可它的性质究竟是什么呢?有学者认为是“圣容寺”,有学者认为它更像是皇室来帝陵祭祀的一个歇脚处,至今没法明确,所以仍一直被称为“北端建筑遗址”。

北端建筑遗址之外,柴平平还告诉我,目前在陵区内还发现了32处防洪工程遗址,这是西夏时期为了避免和减少山洪对陵墓冲刷破坏而修建的,可以清晰地看到防洪墙和排洪沟。一到夏天,银川地区就会爆发短时强降雨,地表径流瞬时增强,由于地处贺兰山下的冲积扇,在过往的时间里,西夏陵也避免不了从山上冲刷下来的雨水。从更大范围的地形图来看,从北向南西夏陵分布在来自贺兰山的四条冲击沟之间,这几条自然形成的沟壑将陵区分为了现在我们看到的四个区域。在防洪工程的作用下,将近1000年来,陵区都没有遭受到洪水的过度危害。

当西夏陵的考古进行到现阶段,清晰但不明确的帝陵分布,残损的大量文物,有限的文献记载,似乎都把对这片陵墓新的认识卡住了。如果把西夏陵考古放在中国帝陵考古的坐标轴看,它是最晚发现的,但却是西夏墓葬中最早发现的。在西夏的遗迹中,西夏陵从来都不是孤立存在的,在距离陵区35公里的银川市,虽然曾经的兴庆府已经基本被覆盖在城市之下,但兴庆区内,西有承天寺塔,北有海宝塔,东有高台寺,就可以将曾经的兴庆府大致定位出来。在西夏这个佛教盛行的国度,繁盛时期佛塔林立,位于银川市西北方向的拜寺口双塔至今仍耸立在山边。然而,从拜寺口的沟口向沟内走去,曲折的山林深处,曾经另有一座西夏时期的拜寺沟方塔,这座塔在1990年时被不法分子炸毁,以为塔内会有“天宫”,但却没有。炸毁之后,宁夏考古所立刻组织发掘,牛达生正是这次发掘的领队。他所记得的“排查嫌疑犯”就是协助警方追这些炸毁方塔的人。在这座方塔的地宫里,发现了一本佛经《吉祥遍至口和本续》,后来经牛达生研究,确认这是中国目前发现最早的木活字印刷本。 随着其他西夏文献和考古的发现,西夏陵也在某种程度上成为一个坐标——时间的坐标,地理的坐标,文字的坐标。正如杜建录所言,现在的西夏学包含文献、语言文字、考古、历史这四个维度,它们之间是相互关联的,这也是西夏学的特殊之处,而无论是在哪一个方向有新的突破和进展,它们最终都会指向解决社会历史面貌的大问题上。

随着其他西夏文献和考古的发现,西夏陵也在某种程度上成为一个坐标——时间的坐标,地理的坐标,文字的坐标。正如杜建录所言,现在的西夏学包含文献、语言文字、考古、历史这四个维度,它们之间是相互关联的,这也是西夏学的特殊之处,而无论是在哪一个方向有新的突破和进展,它们最终都会指向解决社会历史面貌的大问题上。