打开西夏社会的窗

作者:薛芃 20世纪60年代之前,在中国研究西夏的人凤毛麟角,史金波的老师王静如是其中一位,师从陈寅恪,因撰写《西夏研究》而获法国儒莲奖。在法留学期间,王静如与敦煌学家常书鸿熟识,二人回国后于1964年共同牵头,组织考察了敦煌的西夏洞窟,包括莫高窟和榆林窟。年轻的史金波也在考察团队中,此时他刚开始学习繁缛的西夏文不久,这是他真正投身于西夏学研究的一次考察。

20世纪60年代之前,在中国研究西夏的人凤毛麟角,史金波的老师王静如是其中一位,师从陈寅恪,因撰写《西夏研究》而获法国儒莲奖。在法留学期间,王静如与敦煌学家常书鸿熟识,二人回国后于1964年共同牵头,组织考察了敦煌的西夏洞窟,包括莫高窟和榆林窟。年轻的史金波也在考察团队中,此时他刚开始学习繁缛的西夏文不久,这是他真正投身于西夏学研究的一次考察。那个时代,遥远的列宁格勒(今圣彼得堡)才是全球西夏学的重镇。因大批黑水城文献入藏该地的东方文献研究所,一批苏联学者研究西夏文,取得了不少成果。中国的西夏学研究还比较薄弱。

随着黑水城文献的不断释出,史金波和中国学者陆续接触到更多西夏文的原始文献,他们如获至宝,从头开始释读。与其他断代史的研究不同,西夏是与宋同期的少数民族政权,因历史原因缺席“二十四史”,破解西夏文这门“死语言”成了攻克西夏历史的必经过程。虽然此前苏联学者已经将一些内容翻译成俄语版本,但当中国学者看到这些原始材料时,首要工作仍然是重新翻译释读,在这个过程中会发现一些前人的偏差以及新的问题。

近年来,史金波将更多重心放在西夏社会的研究上,他试图通过这些文书材料的内容,还原出当时真实的社会面貌,从官职制度到婚丧嫁娶,从交通行旅到饮食习惯,涉猎全面。其中,西夏法典《天盛改旧新定律令》(简称《天盛律令》)就是打开西夏社会的一把巨大的钥匙。它是一本“百科全书式”的西夏社会宝典,根基是律法,辐射到现实生活的各个层面。史金波指出,有关西夏社会的汉文书籍也有一些,但这些都不是西夏人自己的著述,且很多也已失传,“假若记载西夏社会的著述都流传至今,西夏的社会面貌不会像现在这样神秘难解”。

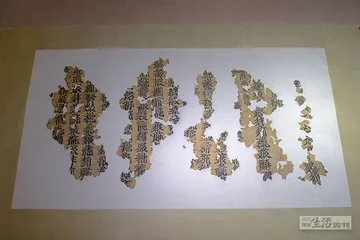

进入20世纪90年代,出版藏于俄罗斯的黑水城文献是西夏学学界最重要的一件事,在这些文献中,包括户籍、账籍、军抄状、契约、告牒、书信等西夏社会文书。它们虽然缺头少尾,难以识别,但却是西夏社会最珍贵的原始社会资料。在史金波看来,这些内容可与敦煌的社会文书相媲美,浩瀚无边,仍有很多未知的谜团。

直到今天,史金波仍然每天按计划做着西夏文文书的整理研究工作,深居简出。他的书房里,堆满了与西夏相关的史料文献,两只猫伴在左右。《天盛律令》,一把打开西夏社会的钥匙

三联生活周刊:黑水城西夏文文献中有大量涉及西夏社会层面的文书,其中《天盛律令》是一部重要的西夏法典,也是您多年研究的重点之一。可否谈谈研究《天盛律令》的过程?它的特殊价值在哪儿?

史金波:1962年我开始跟随著名的西夏学家王静如先生学习,我是他的研究生。从黑水城发现的大批西夏文献,都收藏在圣彼得堡的东方文献研究所,苏联公布了部分文献目录,其中包括法典《天盛改旧新定律令》,但那个时候,我们看不到具体材料,也无从进行。到了20世纪80年代,苏联的西夏文专家克恰诺夫教授将这部法典从西夏文翻译成俄文,与此同时,对外公布了《天盛律令》的几乎全部原件影印件,这对我们来说太重要了,因为它的内容直接关系到西夏社会生活的方方面面,我是从那个时候开始对《天盛律令》正式翻译研究的。

三联生活周刊:那时中国学者对黑水城文献的了解大致到什么程度,国内最早接触到的是佛经吗?有关西夏社会生活、社会制度的材料是否还是比较少?

史金波:当时看到的佛经还不多。苏联刚开始公布的是西夏文版《论语》《孟子》这些典籍,因为有汉文对照,相对容易翻译,但这些内容与西夏历史社会没有太大关系,更多的是帮助我们进一步破译西夏文。当时佛经的材料我们也接触过一些,但不是黑水城那批,而是1917年在宁夏灵武发现的一批西夏文佛经,比黑水城文献的发现晚八年,后来入藏在国立北平图书馆(现中国国家图书馆)。

在研究西夏文的过程中,有一个重要的文献是《文海宝韵》(以下简称《文海》),我们是“文革”期间看到这部文献的。它是一部韵书,虽然不完整,只有半部,但涉及的文字不少,对西夏文的字形、字音、字义都有说明,我就开始着手翻译《文海》,从而对西夏文有了更多了解。后来我的同事黄振华、白滨都加入进来一起翻译。

在此之前通过《番汉合时掌中珠》,我们对西夏文已经了解了1000多个字,但在翻译《文海》之后,可以掌握5000多个字,几乎覆盖了西夏常用的文字。后来我们又翻译了一部类书,叫《类林》,原本是唐代编写的历史小故事合辑,故事性很强,不像佛经那么刻板,语法使用得丰富生动,这样又解决了很多西夏文中的语法问题。可以说,通过对这些文献的翻译,从字词和语法,基本破译了西夏文,这时才有能力去翻译和研究《天盛律令》,因为它是完全西夏文的法典,没有汉文可以对照。

三联生活周刊:通过这部法典,我们对西夏社会制度和运转机制的认知有哪些新的推进?

史金波:这部西夏法典是中国历史上第一部用少数民族文字印行的法典,其详细程度为现存中古法律之最。《天盛律令》将西夏法律分门别类,条文规定得比较细致,可以看出它借鉴了中原王朝《唐律》《宋刑统》这样的优秀法典。《天盛律令》包括西夏律法中的刑法、民法、诉讼法等,以及审讯、刑罚制度都在其中。

过去我们在其他汉文文献中可以看到一些有关西夏职官制度的记载,但相对简略,在《天盛律令》中对此有专门的条款记录,即“司序行文门”,其中有各个政府部门之间的秩序和等级、类别区分。西夏将中央和地方机构按品级分为上、次、中、下、末五等,每一个品级又根据职务进行更细致的划分,这就非常全面清晰地展现出西夏的职官状况,是非常难得的。在此之前,我们对这些都不清楚。再比如,《天盛律令》中还反映出当时的经济、农业、牧业、手工业等各方面状况,土地使用、买卖、纳税情况,乃至河水对土地灌溉的情况都通过法律条文有明确规定。通过这些内容,就能看到一个世俗的、有现实生活的西夏社会。 三联生活周刊:如您所说,西夏法典中有很多对中原唐宋规范的借鉴,那么它是否还保有一些党项民族的特色、与中原王朝有所不同的规范?

三联生活周刊:如您所说,西夏法典中有很多对中原唐宋规范的借鉴,那么它是否还保有一些党项民族的特色、与中原王朝有所不同的规范?

史金波:这个有一些。唐中后期党项族沿青藏高原中路向北迁徙,到了现在的甘肃、陕北、宁夏一带,那时候他们的社会发展程度还不高,有些学者认为仍处在原始社会末期,《隋书》《唐书》中记载当时党项族还没有农业,迁徙到西北地区之后,才发展出农业。当时,他们的生活习俗、社会制度、婚姻状况等都还保持着一些原始面貌。到了西北地区以后,他们逐渐和其他民族交融,特别是向汉族学习、借鉴,壮大之后首领成为当时的夏州节度使,后又封王,最终建立西夏。在这个过程当中党项族学习了很多汉族的东西,治国理念、职官设置、军队部署各个方面都受到中原影响。虽然创造了西夏文字,但仍是以汉字为借鉴,儒家思想在政权上层也传播广泛。

事实上,《天盛律令》也有西夏文和汉文两种文本,但至今我们仍未见到汉文本。从文字上来讲,因为辽朝和金朝的法典都没有流传下来,同时期最有代表性的就是西夏的《天盛律令》和宋朝的《宋刑统》。《天盛律令》全是统一的律令条目,没有附赘的注释,目前可以看到全书有1460多条,总计20余万字,而《宋刑统》只有502条,内容和字数都没有《天盛律令》那么丰富和详细。《天盛律令》中用了三个部分的篇幅来规范军事方面的内容,西夏的军队建设一边吸纳宋辽制度,一边保留尚武传统,骑兵比较发达,在基层军民合一;还包括一些规范细则,比如什么样层级的官员士兵配备什么样的武器、配备什么刀枪、配备多少弓箭,这些都有记录,可见其细致程度。《天盛律令》中还提到一些习俗与中原不同,比如丧葬,党项原本多火葬,有些地方仍保留了下来,但也能看到火葬与土葬相结合的情况,这也与社会等级相关,西夏的丧葬方式很多样,比中原丰富,可以看出这是一个民族交融后的结果。社会文书是生活最真实的记录

三联生活周刊:您在进行西夏学学习和研究之前,在中央民族大学读彝语专业。我们知道党项人从青藏高原兴起,是西羌族的一支,彝族的形成也与古羌族有关。如果它们有相似的民族背景,那么它们在语言上是否也有相近的传统?对于您对西夏社会的理解有怎样的帮助?

史金波:西夏社会以党项族为主体,党项族的源头在现在四川北部和青藏高原东部一带,它的语言属于汉藏语系藏缅语族,现在的藏语、缅语、彝语都属于藏缅语族,西夏语也在其中,所以从语言语系来说,西夏语和彝语是相近的。但是,现在的研究认为,西夏语与羌语在一些语法表现中更为接近。

从基本的语法结构来说,虽然西夏语跟汉语同属一个语系,但语族不同。汉语的语句结构通常是“主、谓、宾”,而藏缅语族是“主、宾、谓”,这是一个很重要的区别。跟西夏语一样,彝语的语句结构也是“主、宾、谓”,一般人看到这样的结构会很别扭,我看起来就会觉得比较自然。更重要的一点是,在语言的基础之上,我会对西夏文中涉及社会生活的一些语言表达理解得更深入,某些语言表达在仔细研究之后,可以发现更深层次的语言学与社会学之间的关系。举个例子,西夏文中的“买卖”两个字与“嫁娶”的字音基本是相合的,并与彝缅语族语言相对应,意味着西夏党项族有买卖婚姻的传统。这让我联想到曾经彝族也有买卖婚姻,所以我就会把这两种语言对照起来研究,去找语言和社会生活里的一些对应关系。

三联生活周刊:西夏文文献中有部分文书是草书书写的,这些内容在很长一段时间都没有被重视,可否讲讲这些草书是如何被重新发现的?

史金波:因为西夏文是一种实用文字,和汉字一样,正规的楷书之外也有行书、草书、篆书这些不同书体。其实我们早就知道西夏文有草书,在苏联公布的黑水城出土文献中有《论语》《孟子》《孝经》,其中《孝经》就是草书的。我年轻时看过这些文献,《孝经》本身是汉语的,因此可以对照着识别出不少草书的西夏文字。

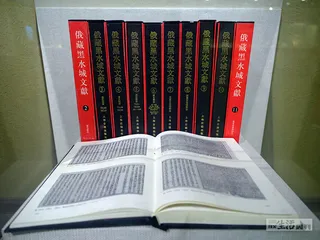

1993年,中国社会科学院民族研究所和俄罗斯科学院东方文献研究所开始合作,计划整理出版当年科兹洛夫从黑水城带走的文献。我们所里的西夏研究人员包括我、白滨、聂鸿音,还有上海古籍出版社的编辑和摄影师,我们组成一个团,由我带队到俄罗斯去整理这些文献。1993年、1994年、1997年和2000年,我们一共去了四次。

俄罗斯学者过去全面整理过西夏文文献,编写过详细的目录。第一次去时,我就跟克恰诺夫商量,想整理他们没有编目的材料。我跟他说,你们除了目录中有的,还有没有其他的西夏文献?他说还有一些,都是些烂卷子了。他让我们先整理现有的,“这些就够你们忙活的了,这都整理不完了”。其实我们的进展是比较快的,第二次去彼得堡,我又跟他讲了这件事,我说我还是想看看你们没有整理过的那些文献,我想既然还有我们不知道的东西,就应该要知道。第三次1997年去的时候,我终于把这批东西要了出来。他们用110个盒子装着,都是在整理过程中无法定名的一些长长短短、无头无尾的烂卷子。无法定名,一是有些无头无尾,难以定名;二是因为里面包含一些草书,因为俄罗斯学者可能不大熟悉草书,也没认出来。我一翻,就意识到重要性,从1997年起我就开始全面整理它们。

1997年,我整理了56个盒子。2000年,我们再一次去彼得堡,把这110个盒子整理完,一共发现了1000多个编号的文书,实际有1500多件材料。在这中间,我们还发现了一些“藏在”封面中的草书文献。这些封面都是加厚的,用废弃的纸糊上,封面年长日久散乱了。这些散乱的页面、废弃的纸其实也是有文字信息的,多数也是草书,是当时没用的社会文书,现在看来却很珍贵。我们把所有这些内容都拍照整理,准备出版,收录在《俄藏黑水城文献》里。 这些内容我整理翻译了六七年,因为自己有兴趣,越做越喜欢,发现的东西越来越精彩,每翻译了某一类文献就多打开了西夏社会的一扇窗。围绕这批材料,我做了很多更细致的研究,涉及西夏的户籍、度量衡、税收状况、契约,等等。

这些内容我整理翻译了六七年,因为自己有兴趣,越做越喜欢,发现的东西越来越精彩,每翻译了某一类文献就多打开了西夏社会的一扇窗。围绕这批材料,我做了很多更细致的研究,涉及西夏的户籍、度量衡、税收状况、契约,等等。

三联生活周刊:与破译西夏文楷书相比,破解草书的难点在哪里?草书的占比有多大,主要涉及哪些内容?

史金波:这批未登录的文献里大部分是佛经,也夹杂着部分西夏文草书的社会文书。我对草书有一定基础,虽然不是全懂,但是一看就知道大概内容是什么。我们逐一把这些残碎的文书拍照、登记,其中包含了经济、军事、社会生活各方面的很多重要资料,比如户籍原稿、经济账目,其中有大量契约,契约又分很多种,买卖契约、借贷契约、典当契约;还有一些军事文书、基层挨家挨户的军籍登记资料,还有一些军队人员变动这样的内容;还有一些西夏的官私文书、信函,这些都太重要了。

西夏文字看起来很复杂,笔画繁复,但它实际上是根据汉字的笔画改造而成的,汉字本身就比较复杂。我做过一些西夏文字的比较统计,西夏字的平均笔画跟繁体汉字是差不多的,西夏文字平均是十来画,每个字都比较平均,这一点我们从文字本身就能看出来。西夏文字不像汉字,二十画以上的很少,五画以下的也很少,也就是说它没有极繁或极简的字。当西夏文字在基层应用的时候,记账、契约、军籍登记这些需要快速书写的内容里,就会简化为草书,几个笔画连成一笔,不好识读,但又是西夏基层社会的真实写照。

三联生活周刊:这些文献是黑水城出土的,那这些反映基层生活的文书是黑水城当地的记录还是涉及整个西夏的?

史金波:主要反映西夏的整体特征,但也有一些黑水城的特征。黑水城使用物物交换更多,货币交换相较于西夏其他地方略少。因为黑水城所辖地区主要产麦,以大麦为主,我们看到不少交易里有明确的以麦易物的记录,这在首都中兴府(今宁夏银川市)地区就不同。草书文书的价值就在于它是最基层普通生活的记述,是最真实的。黑水城当时的住户在一年中如何春种秋收,春天做什么,怎么种地,后来怎么灌溉、怎么管理,后来秋天怎么收割、怎么纳税、他们互相之间的关系,等到冬春之际有的困难户把粮食吃完了又要卖地,向寺庙、向地主卖地或者是借粮,这些细节都非常真实。有些户籍里会反映出一个家庭里的多民族成员,借贷人是党项族,保证人中妻子是汉族,这也说明民族之间有深度的融合。西夏学仍是一门冷门学问

三联生活周刊:现在谈到宋、辽、西夏、金的这段历史,认为是一段“在冲突中共生”的历史,最终为元代大一统的格局奠定了基础。在这段历史中,虽然几个政权相互对峙,但文化、技术、思想的交流没有间断,具体如何看待这种交融,为之后的大一统做出了怎样的铺垫?

史金波:这就是一种历史演进的过程。中国作为一个统一的多民族国家,多次出现国家统一的局面,同时也有不同政权分裂的局面。春秋战国、三国、魏晋南北朝都有这个局面,有的是当时不同的汉族政权的并立,有的是不同民族政权的并立。在宋、辽、西夏、金时期,除了宋、辽、西夏、金以外,还有北方的回鹘、西南的吐蕃、南部的大理,有联合又有战争,这是当时比较复杂的民族动态的发展。

宋朝是当时中原王朝的主干,经济文化都繁荣发展,北方的少数民族发展得也很快,军事力量比较强大。宋朝的军事力量不如北方少数民族,所以辽朝就占领了北京,后又与宋定立“澶渊之盟”。西夏也是一样,它原来是中原王朝的一个附属的地方,后来选择分立,在分立过程中与宋朝有战争,也有长时间和好。辽、宋“澶渊之盟”几十年以后,西夏又和宋朝定立了“庆历和议”。所以这些政权之间有交往又有斗争,和盟之下的政治文化的交往增多,这也是中华民族文明历史发展当中的一个过程。

在这个过程当中宋朝自认为是中原文化的代表,是主体,是正统王朝,而辽朝、西夏和金朝也认为自己是“中国”的一部分,所以他们从制度、称呼,包括皇帝帝号、封号、陵号都和中原王朝是完全一致的,西夏也是如此。以金朝为例,灭北宋之后想全面统治中原,虽然没有做到,但它们都想向内发展,都走到了一半,都是从一个地方王朝、“中国”的一部分向更大范围扩张,都标榜自己是“正统王朝”。在这个过程中,民族的交流、交往、交融用另外一种形式进行着。

这种交流往往比想象中更加密切,比如辽朝、金朝从北方向南走,此时很多契丹人、女真人进入中原,和汉族交融了,以至于金朝皇帝说再这样下去自己的语言都没有了,特点没有了。西夏也是一样,建国以后学习了越来越多的中原汉族的更高层次文明,包括民族本身深度的交往、民族之间的通婚比其他时代更多一些、明显一些。

辽朝和金朝统一了中国的北部地区,西夏统一了西北地区,它们都做到了大范围的局部统一。这也给元朝的大一统创造了基本条件。

三联生活周刊:我们现在了解到的历史是西夏被蒙元所灭,包括城市建筑、西夏陵在内的很多痕迹都遭到蒙元军队洗劫。当元朝建立之后,政体内部又吸纳了很多西夏人为官,可否谈谈西夏对元朝社会的影响?

史金波:元朝初期,蒙古人在统一全国的过程中攻打西夏,当时吸纳了很多西夏的上层将领,也接纳了不少的西夏的军队为他们所用。西夏的这些将领和军队帮助蒙古军队统一中国,有的将领成为副都元帅,有的打仗一直打到南方最远的地区。另外在元朝的一些政策上也可以看到西夏的作用,这也很明显。

西夏党项族后裔,在元朝的历届政府中作传留名的也很多,对政策影响也比较大。在蒙古族统一中国的过程中,一开始对知识分子进行打压,当时党项后裔高智耀提出要团结知识分子,而后影响到蒙古族对当时的诗人、文人给予优惠照顾。另外在宗教方面,西夏时期接受了汉传佛教,也接受了藏传佛教,宗教信仰是比较多方面的。蒙古族统一中国,通过西夏地区,蒙古族接触到了从藏族地区传到西夏的藏传佛教。成吉思汗的孙子阔端驻守凉州,他就吸收、了解了藏传佛教,才有了后来和吐蕃宗教领袖进行会谈,也就是著名的“凉州会盟”。西藏被纳入到整个元朝大一统的范围里来,这是在西夏故地完成的。当时阔端印藏传佛教的佛经《大白伞盖陀罗尼经》,都是西夏文、藏文、汉文三种文字刻印,也表明了当时宗教信仰方面的多民族的交融。

应该说在统治层面,西夏党项族是元朝主要依靠的对象之一。当时把社会上各民族分成四等,第一层是蒙古人,第二层叫色目人,党项族也被纳入“色目”范畴。色目族的政治空间比较大,它可以做各地区的达鲁花赤,就是军事、行政最高长官,而汉人、南人是没有这个资格的。这就表明了蒙古族对党项人的倚重。有的地方整个军队都是党项人,比如说在当时的元大都,守卫的部队中有蒙古军队,还有其他色目人的军队,其中就有专门的党项族部队,在北京外围叫作“唐兀军”,就是守卫大都的部队,还有驻在安徽合肥的军队全都是西夏人。

三联生活周刊:西夏学发展至今,经过几代学者的努力,已经可以比较清楚地了解这个曾经“消失”的神秘王朝。从未来的研究来看,您认为西夏学的路在哪里?哪些重要的问题仍有待解决?

史金波:因为元朝修史没有修西夏史,导致后人对西夏的认知空白很多。现在利用文献和文物,确实已经大面积填补了西夏历史文化的空白。但就目前学者掌握的文献材料来看,还有一些有待刊布,比如收藏在瑞典斯德哥尔摩民族学博物馆的一批西夏文献,还没有出版。这批文献是20世纪20年代斯文·赫定(Sven Hedin)带走的,我希望未来有机会可以把这批文献整理出来。

此外,面对现有的文献和文物,仍有进一步深入研究的必要。比如《天盛律令》,现在这个版本已经是20多年前整理的了,我们需要对其重新翻译,做出一个更好的版本。像这些西夏文的文献,并不是翻译一遍就够,而是要每一代学者在学科认知积累到一定阶段时不断重新解读,找到新的问题,在翻译上也可以不断攻克新的难题。我的研究这段时间集中在经济文书和军事文书方面,但还有西夏草书的官私文书和书信等值得进一步翻译、研究,大量的佛教文献也是一座巨大的文献宝库。过去总说西夏学是“冷门绝学”,但是近几十年来在国内外专家的共同努力下,做出了很大成绩,受到越来越多人关注。特别是当前随着西夏陵“申遗”成功,将会推动西夏研究进一步深入发展。