黑水城:被封存的西夏往事

作者:肖楚舟 “我们人人向往南方,向往温暖,向往自然和新奇事物。群山——蒙古的阿尔泰山脉——吸引着我们,被沙尘掩埋的,神秘的哈拉浩特城也在召唤着我们。”1908年,在俄国皇家地理学会的支持下,科兹洛夫带着他的考察队穿过蒙古,向南出发。

“我们人人向往南方,向往温暖,向往自然和新奇事物。群山——蒙古的阿尔泰山脉——吸引着我们,被沙尘掩埋的,神秘的哈拉浩特城也在召唤着我们。”1908年,在俄国皇家地理学会的支持下,科兹洛夫带着他的考察队穿过蒙古,向南出发。我没有想到,今天前往黑水城的路并不比100多年前容易多少。黑水城所在的阿拉善盟额济纳旗位于内陆河额济纳河的尽头,内蒙古的最西端,距离中蒙边境只有不到100公里。一周有两班从呼市到额济纳旗的火车,而自驾前往,距离那里最近的大城市是甘肃酒泉,沿着国道一路向北,400公里可达。

我沿着国道,穿过卫星发射基地、航天镇,往戈壁的深处去,与科兹洛夫的行进方向相反。观感也恰好相反。人烟、植被,连河道里的水都逐渐消失,天与地的分界线,总被地面扬起的沙尘模糊,很容易忘记自己身处何处。

19世纪和20世纪之交,俄国皇家地理学会在中亚地区的考察活动日渐频繁。这种热情的成分相当复杂:既有对传说中的财宝的觊觎,也有对未发现的地理知识、失落文明的探索欲,还夹杂着与英法等帝国“大博弈”的野心。这些动机后来被总结为“荣耀的诱惑”。

在现代人的描述中,西夏经常被称为“被遗忘的帝国”。在中国人民大学国学院做西夏佛教文献研究的索罗宁教授告诉我,“被遗忘”是个不准确的定语。北宋时候,关于西夏和中原往来的记录还很多,南宋之后,西夏的领土被金包围,与宋的领土不直接接壤,记载才逐渐变少。

一种曾经切实存在的文化,不可能不留下纪念碑。1804年,清朝人张澍在武威发现刻有西夏文的石碑,1833年俄国学者比丘林出版了《西藏与青海史》,其中也提到了“夏国”。1900年,在北京偶然获得西夏文《妙法莲华经》的法国人德维利亚也开始琢磨这种最初被怀疑是“吐蕃文变体”的文字。

科兹洛夫不是第一个听到黑水城消息的人,在他到达这里之前的二三十年间,俄国地理学家对中国西部地区就已经进行过多次探查,听说过这座神秘的空城。俄国人随着蒙古人的叫法,称它为“哈拉浩特”。 但他们都没有科兹洛夫这么“幸运”。土尔扈特人带着外来人绕远路,想办法隐瞒哈拉浩特的影踪。直到1907年,俄国在蒙古地区的贸易代表巴德马扎波夫无意中发现了传说之城。他把这件事写在了寄往圣彼得堡的信里。

但他们都没有科兹洛夫这么“幸运”。土尔扈特人带着外来人绕远路,想办法隐瞒哈拉浩特的影踪。直到1907年,俄国在蒙古地区的贸易代表巴德马扎波夫无意中发现了传说之城。他把这件事写在了寄往圣彼得堡的信里。

“在戈伊措河谷和额济纳河谷之间的沙地附近,我偶然发现了哈拉浩特的遗址,我还特意在那里停留了一天,以便拍摄照片并做些记录……这里附上四张遗址的照片,请转交给彼得·彼得罗维奇·谢苗诺夫-天山斯基,并告诉他,我打算写一本关于这次旅行和遗址的小册子,通过邮寄的方式寄给他。不知道能不能成事?”

收到这封信之前的几个月,科兹洛夫过得比较焦灼。因为当时英国和俄国在西藏关系紧张。俄国外交部因此对科兹洛夫的新考察不置可否。

不知是否因为科兹洛夫向有关人员提到了找到黑水城的可能性,他的考察计划很快顺利获批了。他不仅获得了此前申请的资金,还得到了来自俄国战争部、财政部和沙皇本人的拨款,共计5万多卢布。10月,这支队伍终于出发了。

1908年1月至3月,科兹洛夫从乌兰巴托出发,到达阿拉善一带蒙古达西王爷的驻地。3月19日,在达西王爷提供的向导的帮助下,科兹洛夫的队伍第一次到达传说中风沙掩埋的黑水城。他们在遗址上整整停留了三天,没日没夜地挖掘。“从一到达开始,我们便无法冷静下来——一会儿干这个,一会儿干那个,接着又干别的,贪婪地抓起一个又一个出土物。我们挖掘、翻刨、敲击、破拆,在地表上来回走动。到了傍晚,我们的大帐篷已经成了一个小型博物馆——一个哈拉浩特文物的小型收藏馆。” 从一张照片可以看出,科兹洛夫的帐篷搭在一座小清真寺旁边,它位于黑水城的西南角外。与西北角的元朝佛塔,和城墙外的辉煌舍利塔遥相对望。看过科兹洛夫的日记,你不禁为这座小寺感到庆幸,因为它本身质朴简单,一览无余。据说科兹洛夫还是扒走了清真寺门廊的装饰壁画,但至少没有毁坏主体建筑。今天,它灰色的墙体依然立在原地。

从一张照片可以看出,科兹洛夫的帐篷搭在一座小清真寺旁边,它位于黑水城的西南角外。与西北角的元朝佛塔,和城墙外的辉煌舍利塔遥相对望。看过科兹洛夫的日记,你不禁为这座小寺感到庆幸,因为它本身质朴简单,一览无余。据说科兹洛夫还是扒走了清真寺门廊的装饰壁画,但至少没有毁坏主体建筑。今天,它灰色的墙体依然立在原地。

站在黑水城的城墙下,你很难相信关于它的秘密能够保守这么多年。荒凉的戈壁滩上,城址的威势不容忽视,据1980年代中国考古队的测量,城墙平均10米高,上窄下宽,顶部也有4米宽。城墙四角都有向外突出的圆形角台,城墙外的马面(城墙外侧的防御设施)有足足19个。

城墙西北角的角台上立着数座巨大的覆钵式佛塔,一般人把它们当作黑水城的标志,实际上那是元朝的样式,它们落成时,西夏的黑水城已经是元朝的亦集乃路总管府所在地。在方圆几公里内,这座威风凛凛的城不容忽视。

科兹洛夫的发现是他个人的幸运,也拓宽了人类历史知识的边界,但确实是黑水城的不幸。他找到黑水城的消息,连同发掘出的陶片、器物、纸钞等文物,一同传回圣彼得堡,很快震动了整个俄国学界。 在城墙上向内俯瞰黑城遗址(张雷 摄)“辉煌的”舍利塔

在城墙上向内俯瞰黑城遗址(张雷 摄)“辉煌的”舍利塔

科兹洛夫1908年在黑水城的发现几乎是第一时间就被俄国东方学者认定为西夏遗迹。俄国皇家地理学会副主席格里高利耶夫写信建议科兹洛夫放弃原本前往四川等地的考察计划,重返黑水城。“您是第一个到达那里的探险家。生物标本不会让人感到意外,但当人们听说西夏和您在那里发现的遗迹时,所有人都会目瞪口呆。”

7月的烈日下,额济纳旗文物保护中心副主任刘鹏带我来到辉煌舍利塔的遗址前面。这里只剩下两堵土墙,中间留出一小片空地,也就能站四五个人的面积。你很难将眼前这两堵形似土墙的遗迹与科兹洛夫照片中的那座高塔联系起来。

我们眼前的塔基,是科兹洛夫第二次发掘造成的后果。对名誉的渴望,让科兹洛夫听从了格里高利耶夫的劝导。 1909年5月30日,俄国人的考察队打开了位于“城西200俄寻”(1俄寻约2.13米)的大佛塔。持续九天的挖掘下,考古队发现了一个完整的“图书馆”。佛塔内保存了完好的经卷、手稿和书籍,包括用西夏文、汉文、藏文、回鹘文、八思巴文等语言写成的文献,同时还有数以百计的佛像、雕塑、绘画和法器。塔中发现的东西装了14个箱子,由7头骆驼运往俄国。

1909年5月30日,俄国人的考察队打开了位于“城西200俄寻”(1俄寻约2.13米)的大佛塔。持续九天的挖掘下,考古队发现了一个完整的“图书馆”。佛塔内保存了完好的经卷、手稿和书籍,包括用西夏文、汉文、藏文、回鹘文、八思巴文等语言写成的文献,同时还有数以百计的佛像、雕塑、绘画和法器。塔中发现的东西装了14个箱子,由7头骆驼运往俄国。

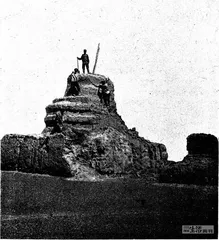

贪欲和狂喜让科兹洛夫忘了他受过的军事和地理学训练,他甚至没有留下一张黑水城的精准测绘图,也没有在开挖前保留佛塔的基本数据。我们只能从科兹洛夫那张知名的照片上判断,即使在敲掉塔尖之后,这座塔还能让两三个成年男性站在上面而不显得拥挤。据推测,它大约有十米高。

地处边陲的黑水城,为何保有一座充满宝藏的佛塔,保存了一段如此完整的文明片段?

宁夏大学民族与历史学院院长、西夏学研究院院长杜建录,是长期从事西夏学研究的专家。他告诉我,黑水城是西夏最早设立的12座监军司之一。“这是一种军政合一的建制,黑水城主要是一座军事堡垒,也兼有行政管理的功能。它在当时是一个级别不低的城市。”到成吉思汗南下攻打西夏时,黑水城也是必经之地。

与西夏疆域中那些与宋接壤、来回争夺的城市不同,黑水城相对完整地见证了西夏的历史进程。这里又是草原、戈壁与沙漠的边缘地带,本就是各族混居的地方。而干燥的气候,意外保护了古老王国的文书和遗物。在历史的缝隙中,党项人、蒙古人、回鹘人、汉人往来于此,展示出人类生活的丰富度与韧性。

人们很快从科兹洛夫带走的文献年份中得知,佛塔封存于成吉思汗攻打黑水城之前。它的盛名很快传遍了圣彼得堡,也传到蒙古,因此被形容为“举世闻名”或者“雄伟壮观”,后来又转译为“辉煌舍利塔”。 我们只能站在两堵残垣之间狭小的地面上,徒劳地想象,当塔顶被俄国人掀开,千百年来第一缕光线射进来,遍地挤挤挨挨的佛像与经卷上升腾起多少烟尘。整个挖掘过程既没有规划也没有系统,完全按照科兹洛夫最初访问时的做法进行——不给团队任何挖掘方向的指引,让参与此次探险的人员“凭直觉行事”。科兹洛夫坚信“这种工作方式更有趣,其过程本身也更具刺激性”。

我们只能站在两堵残垣之间狭小的地面上,徒劳地想象,当塔顶被俄国人掀开,千百年来第一缕光线射进来,遍地挤挤挨挨的佛像与经卷上升腾起多少烟尘。整个挖掘过程既没有规划也没有系统,完全按照科兹洛夫最初访问时的做法进行——不给团队任何挖掘方向的指引,让参与此次探险的人员“凭直觉行事”。科兹洛夫坚信“这种工作方式更有趣,其过程本身也更具刺激性”。

关于在这座塔内发现宝藏的故事,已经被讲述了太多遍。而佛塔本身的存在却很少被人注视。它是何人所建?它如何在政权更迭、频繁战事中被完整地保留下来?

据说,科兹洛夫在塔中发现了一具端坐的骨架。索罗宁称这个端坐的骨架为“墓主”。他绘声绘色地对我描述佛塔封存前的画面:一群人在里面开办法会,墓主人坐在中间,彩色的佛像围绕着她,僧侣簇拥着她。每位僧人面前都摆着一本巨大的佛经,念诵声不绝于耳。

“严格来说,我们并不知道这座塔究竟是什么情况。有人说里面出土的文献上,有西夏仁宗的妻子、后来的罗太后的印章,便认为墓主是罗太后。但这个理由并不完全成立,因为罗太后潜心修佛,经常大规模印刷佛经,流传到各地。经书上的印章并不能证明,这就是罗太后本人使用的经书。”索罗宁告诉我。

在西夏人居住的土地上,宗教遗迹的存在过于普遍。在黑水城附近,还能看见几座残存的西夏至元朝的佛塔,它们被命名为五塔、二塔。千年风沙侵蚀,塔基出现空洞,塔身坍圮,露出内里的结构。还有更多小型佛塔或者寺庙的遗迹,分散在周边的田地、屋基和水渠旁。 刘鹏特地指给我看二塔里残存的一座。半边塔身塌了,从横截面可以看出,这座塔原本是外形圆润的覆钵式西夏佛塔。元朝人又在外面砌筑了一层,抹上白灰,改成了多层密檐式佛塔,形成“塔包塔”的现象。中心的塔心柱虽然歪斜,但还是牢牢地顶着两朝人搭建的塔身。

刘鹏特地指给我看二塔里残存的一座。半边塔身塌了,从横截面可以看出,这座塔原本是外形圆润的覆钵式西夏佛塔。元朝人又在外面砌筑了一层,抹上白灰,改成了多层密檐式佛塔,形成“塔包塔”的现象。中心的塔心柱虽然歪斜,但还是牢牢地顶着两朝人搭建的塔身。

刘鹏带我走近一些小型的佛塔,仔细观察它们的剖面。一些坍塌的佛塔,会露出塔身嵌入的“擦擦”。“擦擦”是一种藏传佛教特有的宗教造像形式,信众用泥土或石膏制成小型佛像、佛塔或法器形象,远看像一个个土做的窝窝头。信众会在里面塞上祈福的信物——几粒麦子、一根布条、一段经文,是一种简朴却庄严的祈福方式。

在这片不算富饶的土地上生活,宗教是生活的一种支撑。西夏人既吸收汉人的佛教文化,也吸收藏传佛教,乃至道教、萨满教的思想,很是兼容并蓄。

索罗宁用“圆融”形容西夏人对信仰的灵活态度:“西夏佛教竟然能够很好地将藏传佛教和汉传佛教圆融在一起,而且形成一种比较完整的体系。虽然我们会有所区分,说某一个东西来自中原,或者某一个东西来自吐蕃,但对西夏来说,这根本不是问题。西夏人觉得哪个东西好用,那就拿哪个来用。”

蒙古人对西夏人的宗教也采取了较为宽容的策略。这种宽容经常体现为物理上的“包容”。一个有趣的样本是1960年代发现的小庙。1960年,达来呼布镇的一位牧民为了寻找骆驼,东入沙漠,发现一座高大的红柳冢顶部塌裂,露出了包裹其中的彩绘的梁椽和彩色泥塑。三年后,内蒙古文物考古研究所馆员李逸友带队来到这里,清理发掘了这座小庙。

额济纳博物馆前馆长傅兴业曾系统整理过额济纳旗的文物与考古情况。他向我介绍,小庙的殿内发现五尊大型佛像,立在一米高的土台上面。但最为精彩的还是靠墙排列的七尊供养人像,有男有女,有中年人也有老年人,颇为写实。

傅兴业记得当年的考古报告中,所写的那些供养人像的特征:衣着跟汉人很像,脸型圆润,神态优美,“跟现实中的人很像,没有元朝造像那种神秘恐怖的宗教感。很有汉传佛教的特色”。由此推断,小庙的建造时间应当在西夏,废弃时间则在元朝晚期。有意思的是,就在发现供养人像的正殿背后,有一座覆钵式佛塔。它与小庙并立在院落中,和红柳与黄沙融为一体。层叠的生活

1170年,寡妇耶和氏宝引和自己的两个儿子,做了一桩土地交易。她将自己撒了两石种子的一块地连同院落、三间草房、两棵树,卖给了耶和米千。价格是用牲畜计算的,她换来了两头成年骆驼、一匹二齿骟马、一匹已驯服的骟马。

她只是众多黑水城居民中的一员,这样的地契还有很多份。他们围绕着黑水城居住,田地在城外的额济纳河两岸铺开,人员则受城中的官员管理。

刘鹏领着我走进了黑水城。我们从西门进入,走得越近,越能看清城墙上堆起的沙丘的体积。西面和北面的城墙外侧,几乎完全变成了沙山,只在顶部露出墙砖的轮廓。而西门的瓮城通道,几乎已经完全被流沙掩埋。刘鹏一边领着我,找合适的角度翻过那些沙坡,一边抱怨流沙的任性,“前几天来还没埋得这么厉害”。

踏入黑水城,你会有种不敢下脚的感觉。除了铺好的木栈道以外,其他地面表层都密密铺着碎瓷片、砖瓦残片,时不时还有织物碎片。

元朝人在原有城址的规模上,沿用了西夏时期的北墙和东墙,分别加长到两倍左右,形成一个更大的正方形,西夏的黑水城成为亦集乃路东北角的一块区域。在考古报告中,元朝人建的被称为“大城”,西夏人的被称作“小城”。从亦集乃路的西大门走进城,站在四方城池的正中心,面朝西夏黑水城的东门,能看见两个时代的生活如何重叠。

额济纳的风,秋冬春三个季节都以西风和西北风为主。风扫过荒原,卷着沙砾越过城墙,在城外堆起和城墙齐高的山丘。东墙和北墙下,很少有堆积的流沙。沙子要飞行更远的距离,再被东墙拦住。属于西夏的那一小片东北角的城址,就成为积沙最多的地方。

“你现在看到的碎瓷片已经少了,我最早去的时候,满地都是,太阳一照金光闪闪,就好像有人拿了一大盆瓷器在地上撒了一层,特别满。”傅兴业回想第一次见到黑水城的感受。

傅兴业第一次去黑水城是1980年代初。当时他还是个新手,不大懂考古工作。当时李逸友准备发掘黑水城遗址,傅兴业那次去是跟随他进行先期考察。“我们骑着骆驼,考察了近半个月。”

1983年到1984年,李逸友带领着内蒙古文物考古研究所和阿拉善盟文物工作站,进行了一次比较大规模的发掘,成果结集为《黑城发掘纪要》《黑城出土文书(汉文文书卷)》等书。傅兴业当时所见的黑水城,残垣断壁还比较清晰。“我们在西夏的东街发掘得比较多,可以辨明有一些商铺、客栈、民居。这些地方也出土了一些文书,包括契约。”

我们所见的仍然是一座被流沙掩埋了一半的城市,它只是偶尔掀起面纱的一角。遗憾的是,我们很难接近西夏人的生活遗迹,它们大多被掩埋。北墙下面的沙堆里,最显眼的是一面残存的墙,它属于一座西夏寺庙。科兹洛夫曾在这里留下一张照片,刘鹏说他比对着照片,来了三次才找到。“风向一变,它露出的多少就发生变化。现在算是它露出比较多的时候。” 踩着流沙,我们可以轻易登上过去西夏的城墙。西夏的南城墙保留比较完整,只不过残迹比外围城墙低矮了一半,据推测,是在元朝的改建中被削矮了。

踩着流沙,我们可以轻易登上过去西夏的城墙。西夏的南城墙保留比较完整,只不过残迹比外围城墙低矮了一半,据推测,是在元朝的改建中被削矮了。

根据1980年代李逸友主导的考古队报告,勘察的面积超过1万平方米,但仅占全城面积的十分之一。在这座大城中,探明的大街纵横加起来10条,清理出的房屋地基287间,寺庙6座。元朝人并未抹去这座城,而是直接把自己的房屋建在西夏人的地基之上。城墙也加以重新利用。这是一片资源有限的土地上理所当然的生存智慧。

元朝,黑水城扩建之后,西夏的南墙与西墙没有了城墙的功用,逐渐被利用改造成别的建筑。刘鹏一一指给我看,西夏小城南墙中间的一段残壁,推测是西夏城墙一个残存的马面,元朝人在三面围起土坯,和北面的一处元朝建筑连在一起,过去可能建有马道。西城墙最南边的一段,被改成了窑洞,还可看见墙面抹泥的痕迹。城墙成了元朝房屋的一部分,根据出土的文书或文物,有的被推测是粮仓,有的被推测是监狱。 科兹洛夫在日记中提到的“高台建筑”或“厚墙遗迹”,就是这种改造利用留下的痕迹。元朝人在西夏小城的西门中间加建了一块,改建成“凸字形”高台,上面还保留了三座西夏样式的佛塔。

科兹洛夫在日记中提到的“高台建筑”或“厚墙遗迹”,就是这种改造利用留下的痕迹。元朝人在西夏小城的西门中间加建了一块,改建成“凸字形”高台,上面还保留了三座西夏样式的佛塔。

三座佛塔标志着东街的起点。这条6米宽的街道东西贯穿小城,两侧密布店铺、民居或客栈。城址东门前有一处标号为F47的遗址,门口有一根铺板槽,又没有灶台,推定这里应该是店铺。店门朝北,宽3米多。室内有一处小隔墙,隔出一条60厘米宽的空间,里面发现了铁锅和缸。 城中更多的是民居。它的辨认标志是土炕。刘鹏指着地上一条微微隆起的长条土垄给我看,这里就是室内的土炕,“跟今天北方的土炕原理差不多”。1980年代的发掘工作中,许多居民家的借贷、土地买卖契约就是在这些屋角炕头发现的。

城中更多的是民居。它的辨认标志是土炕。刘鹏指着地上一条微微隆起的长条土垄给我看,这里就是室内的土炕,“跟今天北方的土炕原理差不多”。1980年代的发掘工作中,许多居民家的借贷、土地买卖契约就是在这些屋角炕头发现的。

寡妇耶和氏宝引家的土地买卖契约的发现则是另一种情况,它随着科兹洛夫的骆驼去了圣彼得堡。杜建录对我解释了这些文书的来历。

“僧人常要翻读佛经,折页处容易破损,需要用纸张裱糊。12世纪,纸张虽然普及,但还是稀罕物。寺庙里的僧人购买了大量的二手纸张用于裱糊,大多是买卖借贷契约之类的文书。这些裱糊纸的发现,颇有命运般的色彩——本来保存于干旱地区的文献,被带到沿海潮湿的圣彼得堡,逐渐受潮脱落,因此人们才发现裱糊纸背面的秘密。”杜建录说。庶民的生活,以一种极为卑微而偶然的方式,在正统文献的背面,留下了自己的声音。

耶和氏宝引出手土地的时机不错。20多年后,由普度寺经手,数家农户将自己的土地卖给了寺庙或者大地主。这些交易集中发生在年头两个月,正是农民最需要口粮和种子,青黄不接的时期,这还只是残存文书中记载的部分交易。地价显然贬值,不再换得来牲口这样的生产工具,只能换来果腹的杂粮。有学者推算地价,与同年的南宋土地价格相比,一亩黑水城土地的价格不及南宋土地的十分之一。

又过20多年,西夏黑水城的太平日子结束了。1224年,黑水城缺粮,黑水城守将仁勇写信给西夏皇帝献宗德旺请求辞职,讲到城中生存艰难,自己无力支持:“(朝官)远而民贫,惟恃食禄各一缗,黑水官员银粮财物向来寡少,依律法一月当二斛,如今少而无得,所不足当得之粮无着,今食粮将断,恐致羸瘦而死,仁勇不辞冒犯,以怜念萱堂等,乞加恩免除守城事……”这只是一篇残缺的草稿,我们甚至不知道仁勇是否真的寄出了这封信,更不知道西夏黑水城的历史,究竟终结在哪一天。 我们出发时,天气温暖而晴朗。我比以前更确信,这座城市的岛状台地四周曾被南山的水所环绕;在其两侧流淌着或大或小的河流,哈拉浩特的居民常常将水储存在巨大的容器中,或在穿越邻近沙漠时随身携带。城西方有一个特别宽广的绿洲郊区,而在东面,哈拉浩特的居民居住范围延伸至整个城外台地;如今在这片台地上,仍能看到与城内类似的建筑废墟……

我们出发时,天气温暖而晴朗。我比以前更确信,这座城市的岛状台地四周曾被南山的水所环绕;在其两侧流淌着或大或小的河流,哈拉浩特的居民常常将水储存在巨大的容器中,或在穿越邻近沙漠时随身携带。城西方有一个特别宽广的绿洲郊区,而在东面,哈拉浩特的居民居住范围延伸至整个城外台地;如今在这片台地上,仍能看到与城内类似的建筑废墟……

——科兹洛夫日记

走出西夏和元朝的东城门,需要翻过一道高高的沙丘。我壮着胆子从数米高的沙坡顶上挪下去,就到了东墙的墙根。走出东门,刘鹏指着一条若有若无的路痕告诉我,这里是原来东门外的大道,两旁也有很多商铺和民居。

刘鹏开着皮卡,领我在黑水城周边转悠。考古显示,亦集乃城附近50公里范围内,都有渠道和农舍的痕迹。在沿河较为平坦的冲积地带,人们聚集在水源旁,靠着薄薄的土层,建立自己的生计。如今,这里没有路,只有被河道、流沙和红柳包切割得支离破碎的地表。“到现在也没理清楚这些渠道的走向是怎么排列的,没法解释。”刘鹏不止一次感叹。

内陆河有自己的脾性。额济纳河(黑河)是中国第二大内陆河。从祁连山流出来的河水,经过人口稠密的河西走廊,到了平坦开阔、土质疏松的草原地带,发散出十来条支流,开始随心所欲地铺散肢体。风沙一旦淤积河道,河水便冲出另一条道路,最终在尽头汇成湖泊。汉代的居延城、唐代的大同城,如今看来都没来由地矗立在荒原中间,当时却是仔细择水而居的。

刘鹏开着车,隔几分钟就指给我看,这是旧河道,那里是水渠。从航拍图上可以看得更清楚,看上去干涸的土地,还残留着浅色的田垄痕迹。屋前屋后,田边地头,走个百来米总能找到沟渠。毛细血管般的小渠,多半连接着更大的水渠。风沙吸干了地表的水分和土层,也把它们存在过的痕迹拓印下来。

在额济纳河畔生活,找一条可依附的渠,是一户人家划定生活领域、建立生活基础的必备动作。在西夏的地契中,渠道是一个重要的信息要素。渠道的情况,会出现在契约正文不同的地方。在地契起首作为地标,表明所售土地的位置,有水源的土地产量可能更高,直接影响到交易的价格。写在地契末尾,表明这块地的给水情况,用水权是和土地一并转让的。

据黑水城的一份地契记载,天庆寅年,邱娱犬卖了自家的地。这块地的描述是“渠尾左渠接撒二十石种子熟生地一块”“税五斗中麦一斗有日水”。黑水城出土的户籍册子里面,一家人的信息必然包含他们的土地情况,“接某渠”“撒几石粮食”是基本的描述方式。

渠水养活的西夏人,家庭规模并不大。饶尚般百是黑水城的一位“迁溜”,相当于里长。他在一份200多行西夏文草书写成的户籍文档上留下了自己的名字。他所管的79户人家中共有居民220人,大人180人,孩子40个,平均每户不到3人。

“吾即渠、渠尾左渠、普刀渠、灌渠、四井坡渠、官渠”,这都是出现在西夏文书中的渠道名称。渠的命名方式也有意思。比如吾即渠,一条从西夏沿用到元朝的渠道。“吾即”两个字不只出现在地契里,也出现在户籍文书中,它和西夏党项人的姓氏“勿即”同音,推测这条渠开凿的时候,周围住的多是同姓的族人。后来,沙立渠也出现了姓“吾即”的人,比如吾即习布、吾即立温布。他们或许因为分家或者婚娶,另找了定居地。

我们在黑水城周边见到的民居规模,符合这份户籍文书展示的家庭规模。刘鹏领着我在毫无标志物的戈壁里穿梭,寻找几处尚有残垣的民居。可以看出,那个时代的民居多是三间房,带一个院子。大户人家能有前后院,偶尔有院外的小屋,推测是柴房或者饲养牲口的地方。保存完好的屋址,还可以看见锅台、磨盘,或者碾压谷物、平整土地用的碌碡。城外的民居,地面和黑水城里一样,散落着不成型的碎瓷片,有些能辨认出是水缸或者碗的残片。站在荒原里查看这些痕迹,有一种奇异的感受:有一群人,曾在这里真实地活过。

“风是贴着地走的。”刘鹏每到一处,都要给我看看被风侵蚀的墙角。墙基被削成薄薄一层,每一堵挺过千年的墙都是头重脚轻的,随时有坍塌的风险。除非有红柳包的参与。

红柳包是这片荒芜土地上最显著的标志物。皮卡轮胎从盐碱化的脆弱地表与流沙上面碾过。偶有起伏巨大的地形,要踩足油门心一横冲过去,车窗外的红柳包便仿佛迎面撞来。在这样恶劣的环境里,只有红柳用漫长的耐心,将砂石拢到根系之中,转化为稀薄的土层,形成一团高出地表的土包。

许多时候,要查看一座屋址,我们需要爬上半米来高的土台。刘鹏解释,我们现在脚踏的土地,实际上比西夏或元朝的地表低了小一米。因为数百年来河水改道或断流、田地荒废、居民流散,地表被风沙侵蚀。我们所见的民居地基,往往给人一种悬在二楼的感觉。

能抵挡风的只有红柳包。刘鹏选了一个分层清晰的红柳包给我看,它“吞下了”一堵墙。最底部是光滑的、尚未碱化的胶泥,再往上是红柳根固定住的砂石薄土。在土和树根的间隙里,露出一小片墙砖。红柳包的顶端就是残墙的顶部。

回到办公室,刘鹏给我展示了一张密密麻麻的地图。就在我们上午走过的地方,居民点、寺庙、城址遗迹星罗棋布。在这片土地上做文物保护,苦恼的是遗迹太多,来不及发掘、保护和研究。另一方面,戈壁的风沙还在不断地掩埋起一些已经被发现的遗迹。 刘鹏一直想找到小庙清理报告里面,那一座位于“庙西北约一百米”的覆钵式喇嘛塔。它和北京的妙应寺白塔风格相似,不同于清朝的瘦长喇嘛塔,也跟西夏的佛塔不同,有方形的塔基。半个多世纪过去,它似乎又难以寻见了。

刘鹏一直想找到小庙清理报告里面,那一座位于“庙西北约一百米”的覆钵式喇嘛塔。它和北京的妙应寺白塔风格相似,不同于清朝的瘦长喇嘛塔,也跟西夏的佛塔不同,有方形的塔基。半个多世纪过去,它似乎又难以寻见了。

“它现在可能也进了红柳包了。”刘鹏一边说,一边用鼠标转着方向查看小庙周边的土堆。他突然觉得某一处红柳包里面似乎露出了几块墙砖。“把这儿记下来,下次去看看。”他说。黑水城的消失

没人说得清,黑水城最后是怎么覆灭的。如今北城墙上的一个洞,被人们与黑将军的故事联系起来。传说被围困的黑将军挖了一口井,十八丈深还没有见水,就把金银财宝埋在这里,从城墙的洞口出逃了。这个充满神秘和财富气息的故事,把黑水城留在了土尔扈特人的记忆中,也引来了科兹洛夫。而这个黑将军,究竟是西夏还是蒙古的将军,竟也无人说得清了。

没有人能解释为何这里的瓷器完全破碎。它们碎得精光。好像一个人在离开家之前,抱着极大的怒气和耐心,把家里每一只碟碗、水缸、粮罐都挨个儿砸碎。我问傅兴业,这些瓷器的状态说明了什么?黑水城最后的时刻究竟是怎样的?

傅兴业告诉我两种普遍的说法。一是毁于战争。有学者认为亦集乃路的覆灭之战发生在明洪武五年(1372),冯胜西征。现今还可找到的一座河道上的沙坝被视为证据,人们认为明朝军队久攻亦集乃路不下,便堵了水源,造成了城市的崩溃。但史书中记载的明军与亦集乃军队作战,最后一次在1438年。李逸友带领的考古发掘,则找到了最迟1433年的文献。

傅兴业分析,动荡的时局给城市生产带来的影响是潜移默化的。“长期战争期间,居民都是亦民亦兵,居民人口减少,土地也就逐渐荒废。到了元朝后期,黑水城基本食不果腹。元朝的守城官员自己都快成了乞丐。城中饥荒的状态下,还需要大规模战争才能攻下的可能性不大。更有可能的是,战争引发了居民的慌乱和内迁,带不走的东西,就留下了。”

黑水城文书中有一个断档期,从1227年蒙古灭西夏后黑水城脱离了其统治,到元朝于1286年正式设“亦集乃路总管府”为止,大约有五六十年的时间,我们不知道黑水城中具体发生了什么。

今天,我们只能从元朝的史书中知道,1203年到1226年,成吉思汗率军南下河西走廊,其中四次兵临黑水城。自然的伟力、战争的无常、人类活动方式的变化,共同将西夏人的生活推向摇摇欲坠的终点。

1274年,马可·波罗到了亦集乃路。当时政局已定,亦集乃路从军事要地逐渐过渡为驿路上的一个中小型商业城市。他给出了相当明确的旅行攻略:“从甘州出发,骑行16日可抵一城,名曰亦集乃。城在北方沙漠边界,属唐古特州,居民是偶像教徒(即佛教徒)。颇有骆驼牲畜,恃农业牧畜为业,盖其人不为商贾也。” 我希望把西夏黑水城的重访之路走到终点。西夏时期,额济纳河流入今天被称作“天鹅湖”的古居延泽。但元朝之后额济纳河改道,古河道荒废。如今额济纳河下游的供水,要靠中上游城市协调,定期放水。夏天的古居延泽没有湖水,我们无法得见。我只能驱车去居延海看一看。

我希望把西夏黑水城的重访之路走到终点。西夏时期,额济纳河流入今天被称作“天鹅湖”的古居延泽。但元朝之后额济纳河改道,古河道荒废。如今额济纳河下游的供水,要靠中上游城市协调,定期放水。夏天的古居延泽没有湖水,我们无法得见。我只能驱车去居延海看一看。

这里是沙漠尽头的最后一片水面,也是河流生命的终点。只要离开景区范围,沿着湖开出去一两公里,周遭的土地便恢复了荒凉,遍布黑色的小石子与黄沙。风将路面切出细细的棱,车开出不远,手就麻得握不住方向盘。下车看,脚边便是不知名动物的纤细碎骨。马可·波罗的忠告在耳边响起:“行人宜在此城预备40日粮,盖离此亦集乃城后,北行即入沙漠。行40日,冬季酷寒,路绝人烟,亦无草木,惟在夏季始见有人。” 这倒是与居延地区今天的状况神奇地吻合。1992年,居延海险些枯竭。经过水源调控、稳定水体补给,湿地才得以保存,曾经离开的候鸟又回来了。夏天不是这里水多的季节,黑脑袋、白身子的遗鸥在木栈道的扶手上整整齐齐站成一排,偶尔在浅滩玩水。我站了一会儿,脚下的木栈道突然发出隆隆的声响,一队山羊冒了出来,沿着湖慢悠悠地逛。芦苇丛中,戏水的水鸟与山羊站在一起,各自觅食。

这倒是与居延地区今天的状况神奇地吻合。1992年,居延海险些枯竭。经过水源调控、稳定水体补给,湿地才得以保存,曾经离开的候鸟又回来了。夏天不是这里水多的季节,黑脑袋、白身子的遗鸥在木栈道的扶手上整整齐齐站成一排,偶尔在浅滩玩水。我站了一会儿,脚下的木栈道突然发出隆隆的声响,一队山羊冒了出来,沿着湖慢悠悠地逛。芦苇丛中,戏水的水鸟与山羊站在一起,各自觅食。

回程的路上,我在苏泊淖尔苏木旁边的村道上,看见了额济纳河的河道。桥悬在无水的河道上,水闸升起,旁边的喇叭循环播放着安全警示。我在桥上站了一会儿,感受到一种天然的召唤。见过这片土地的人,总会想等到河水丰沛的时候,再回这里一次。

〔感谢额济纳博物馆馆长特木尔提供的帮助。参考资料:李逸友:《黑城出土文书(汉文文书卷)》《额济纳旗沙漠中的古庙清理记》;郭治中、李逸友:《内蒙古黑城考古发掘纪要》;吴天墀:《西夏史稿》;傅兴业:《额济纳旗文物志》;史金波:《黑水城出土西夏文卖地契研究》;赵天英:《论西夏黑水城地区的土地流转——以黑水城出土西夏契约为中心》;杜建录:《论民族交往交流交融中的西夏文化》;潘洁:《从出土文书看黑水城渠道变迁》;陈炳应、梁松涛:《黑水城废弃的时间及原因新探》;薛正昌:《黑水城:不同历史时期的地位与影响》;Александр Андреев,Мертвый город Хара-Хото был открыт дважды; Т.И. Юсупова,Монголо-Сычуаньская экспедиция П.К. Козлова(1907~1909)〕